CHANGENOW 2021 |

| J-7 AVANT LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DES SOLUTIONS POUR LA PLANÈTE |

| ● ChangeNOW 2021, qui aura lieu en ligne les 27, 28 et 29 mai 2021, rend sa plateforme digitale accessible dès aujourd’hui pour découvrir les 1000 solutions et 500 intervenants à impact positif pour la planète. |

| ● L’espace de networking est également ouvert, pour préparer en amont des RDV en ligne avec des innovateurs, investisseurs, grands groupes et acteurs du changement. |

| ● De nouveaux intervenants exclusifs, annonces ministérielles et temps forts à ne pas manquer à découvrir dans moins de 7 jours ! |

| ● Le programme complet à découvrir :ici et les accréditations média ici. |

| LES NOUVEAUX INTERVENANTS EXCLUSIFS ANNONCÉS |

| De nouveaux intervenants internationaux confirment leur présence en ligne. Parmi eux : |

| ● Jean Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et Olivia Grégoire, Secrétaire d’État à l’Économie Sociale et Solidaire, seront présents pour lancer officiellement des programmes liés à la transition écologique et sociale. Barbara Pompili, Ministre de l’Écologie, interviendra également dans le cadre de la Grande cause environnement de Make.org. |

| ● Sir Richard Branson, entrepreneur britannique et fondateur de Virgin annoncera la coalition 1000 Ocean Startups : un rassemblement de l’écosystème mondial d’incubateurs, d’accélérateurs et de VC soutenant les startups pour l’impact sur l’océan. |

| ● Emmanuel Faber, dirigeant d’entreprise français et ancien PDG du groupe Danone. |

| ● Otto Scharmer, maître conférencier au MIT et auteur de la Théorie du U, qui propose des innovations de rupture en adéquation avec le besoin d’un nouveau modèle de société qui ne repose pas sur les expériences passées. |

| ● Frédéric Laloux, l’auteur du livre “Reinventing Organizations”, best-seller qui remet en question les modèles de management classiques. |

| ● Pavan Sukhdev, économiste Indien et Directeur monde de WWF, le Fonds mondial pour la nature. |

| ● Kat Borlongan, Directrice de la mission French Tech et spécialiste de l’innovation numérique. Kate Borlongan interviendra dans le cadre du récent lancement de French Tech for the Planet. |

| ● Gabriela Hearst, Directrice de la création de la maison Chloé et personnalité emblématique de la mode durable |

| ● Stéphane Le Foll, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, Maire du Mans et Président de l’initiative 4 pour 1000, qui consiste à fédérer les acteurs volontaires du public et du privé dans le cadre du Plan d’action Lima-Paris. |

| UNE PLATEFORME DE NETWORKING MONDIAL POUR LE SECTEUR DE L’IMPACT PENDANT 3 JOURS |

| ChangeNOW est un temps fort unique pour échanger directement avec les innovateurs, les investisseurs, les grands groupes et les acteurs du changement. |

| Pendant 3 jours, les visiteurs disposant d’un Pass business ou Investor pourront : |

| ● Echanger en direct avec les exposants et les partenaires, et rejoindre des tables de networking pour créer de nouvelles connexions pour leur activité |

| ● Planifier des réunions d’affaires avec les participants, les solutions, les partenaires, ainsi que les acteurs clés de l’écosystème |

| ● Étendre leur réseau dans l’impact, avec des recommandations de contacts personnalisées, grâce à un outils de matchmaking performant |

| ● Accéder aux chiffres clés des exposants, pour optimiser leurs recherches et répondre à leurs enjeux |

| La plateforme de networking est ouverte. Les RDV peuvent être planifiés dès à présent ici. |

| UNE PROGRAMMATION SUR LE CINÉMA ENGAGÉ ACCESSIBLE GRATUITEMENT |

| ChangeNOW 2021 organise également un Festival du Film, qui permettra à tous les participants d’avoir accès à une sélection officielle de films à impact, directement sur la plateforme de ChangeNOW 2021. Les films seront accessibles pendant les 3 jours de l’événement. |

| Deux temps forts sont également organisés : |

| – PREMIÈRE MONDIALE de BREAKING BOUNDARIES le 29 mai à 18H00 : Sir David Attenborough et Johan Rockström, scientifique mondialement reconnu pour ses travaux sur le concept des 10 limites planétaires, présenteront le documentaire « Breaking Boundaries : The Road to a Cleaner, Healthier and More Peaceful World » avant sa sortie sur Netflix le 4 juin 2021.Pré-inscription obligatoire – première mondiale limitée aux 2000 premiers inscrits. Les échanges avec Sir David Attenboroug et Johan Rockström restent ouverts à tous. |

| – KISS THE GROUND de Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell : Le documentaire revient sur les nouvelles pratiques agricoles et la force d’un travail réalisé en harmonie avec la nature. Le vendredi 28 mai à 19H, Stéphane le Foll, répondra aux questions des visiteurs et ouvrira la discussion autour de l’agriculture régénératrice. |

| Parmi les autres films de la sélection officielle : MRS F de Chris Van Der Vorm, un documentaire qui revient sur l’histoire du plus grand bidonville sur l’eau au Nigeria. SCHOOL OF HOPE de Mohamed El Aboudi, quiretrace l’histoire d’une tribu ancestrale qui a décidé de rester vivre sur ses terres désertiques et donner une éducation alternative aux enfants. Enfin, EVER SLOW GREEN de Christophe Pohl raconte l’histoire d’une forêt tropicale en pleine expansion à Auroreville, en Inde du Sud et aux habitants qui ont décidé d’y consacrer leur vie. |

| En parallèle des diffusions, des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel présenteront leurs actions afin d’accélérer le changement et l’impact dans l’industrie cinématographique lors d’un marché du film, le Samedi 29 mai, de 9H45 à 13H00. Trois thématiques seront abordées, avec des personnalités emblématiques du secteur : la production de films durables, le rôle des documentaires, et les clés de l’écriture de scénario pour réfléchir à la manière d’écrire un film afin de changer le monde. Cette séquence se terminera avec une séance de pitch en partenariat avec le festival Atmosphères.Plus d’information sur la programmation ici |

| UNE JOB FAIR DE L’IMPACT ET UN PROGRAMME SUR LA QUÊTE DE SENS AU TRAVAIL – samedi 29 mai |

| ● ChangeNOW My Job, le salon de recrutement dédié à l’impact, se tiendra le samedi 29 mai sur la plateforme de l’événement, avec des centaines de postes à pourvoir dans des entreprises engagées. Les participants pourront envoyer des CV et planifier des entretiens avec les recruteurs et les formateurs en accord avec leurs valeurs, afin de trouver leur prochain emploi. |

| ● “Finding your purpose in life” le 29 mai à 10H45 avec Satish Kumar, Schumacher College ; et Tom Rippin, On Purpose. |

| ● “Construire une carrière engagée” le 29 mai à 12H15 avec le témoignage des étudiants de de Pour un Réveil Écologique, une discussion de Théo Curin & Malia Metella avec Claire Pétreault, créatrice des Pépites Vertes, et la présentation du nouveau Classement des Universités et Ecoles pour changer le monde avec Ghita Chami de Les Echos Start, Catherine Saire de Deloitte – cabinet auditeur du classement, et Santiago Lefebvre, fondateur et CEO de ChangeNOW et porteur du projet. |

Changenow 2021 Solutions pour la planète

UX/UI Designer H/F

Le service Digital de notre client cherche son designer front-end

Intégré dans une équipe d’une trentaine de personnes, vous intervenez sur les missions suivantes : Travailler sur l’identité graphique des logiciels Contribuer en permanence à l’amélioration/optimisation de l’expérience utilisateur sur nos produits Traduire des besoins fonctionnels en interfaces utilisateurs (personae, user journeys, experience maps) Conception initiale des interfaces (mockups, wireframes, prototypes…) pour les différents produits Déclinaison des écrans en UI et accompagner les équipes de développement dans l’intégration de celles-ci (voir directement faire l’implémentation en fonction de vos compétences) Participer à la création des supports de communication métier présentant les produits, fonctionnalités

Profil De formation BAC +2/5, vous justifiez d’une bonne expérience sur de l’UI/UX sur différents terminaux. Vous avez une parfaite maîtrise des outils de création d’interface et de prototypage : Figma, Sketch, Suite Adobe Creative, Invision, Balsamiq… Vous avez une grande capacité d’adaptation, vous êtes capable de jongler entre différents besoins et problématiques métiers. Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire et êtes à l’aise aussi bien dans les tâches créatives que techniques.

Ingénieur Full-stack , Front et Back

En tant que membre de l’équipe IT de notre client leader dans son domaine, vous travaillerez sur de nombreux projets. Vous êtes en charge de concevoir, développer, livrer et maintenir notre plateforme SaaS.

Vous contribuez à la création et au déploiement d’application web / mobiles élégantes, scalables et riches fonctionnellement. Plus précisément En lien avec l’équipe Product Management et UX/UI Design, vous êtes en mesure de comprendre les besoins fonctionnels et techniques de nos clients Vous collaborez en mode agile avec plusieurs équipes Vous développez des systèmes performants à forte tolérance de panne capable de supporter les pics de charges Vous développez des APIs standardisées et documentées : REST FTW Vous participez à la création d’applications web / mobiles PWA: offline, mobile first Vous implémentez les métriques pour fournir une visibilité sur l’état des systèmes Vous automatisez les processus de déploiement et êtes responsable de maintenir la plateforme en conditions opérationnelles: une forte culture DevOps s’est installée dans nos équipes 🎉 Vous êtes force de proposition et contribuez à enrichir la plateforme de notre client.

Vous avez 3 années d’expérience minimum sur un poste similaire. De bonnes capacités à mentorer est un plus 😉 Idéalement Vous avez apprivoisé le langage Java. On utilise Java 11 pour info, Vous maitrisez Angular ou vous êtes décidés à le prendre en main. Nous sommes actuellement en version 9+, Vous surfez avec les langages Javascript ou TypeScript, Vous maitrisez Spring ou vous êtes motivés pour le prendre en main, Vous savez développer des algos et des services web. Vous avez des bonnes notions d’architecture logicielle, Vous savez produire des APIs REST côté back. et/ou. Savoir en consommer peut être utile côté front ! Dans l’équipe de développeurs, 1/3 sont full-stack, 1/3 full-front et 1/3 full-back Vous avez idéalement une expérience positive de Continuous Integration ou une envie de se mettre au Test Driven Development #craft Une expérience en développement dans les nuages vous facilitera l’onboarding : Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Azure ou autre. Venez comme vous êtes ☁️ Vous travaillez en environnement Agile sur des cycles de développement, des démos et des rétros, des revues de code, du mob programming, des backlog grooming, des mises en productions régulières…

Bien entendu, difficile voire impossible de maitriser tous ces sujets, c’est une cible qu’on peut se fixer pour progresser dans les métiers du développement, alors si certaines cordes ne sont pas encore sur l’arc on le fera ensemble 😉 Et si c’est le cas, car il existe quelques exceptions, alors on déroule le tapis rouge ! Anglais requis

Ingénieur QA

En tant que membre de l’équipe qualité logicielle de notre client leader dans son domaine, vous travaillerez sur de nombreux projets, contribuant à la haute qualité du produit final.

Votre Mission : Créer et mettre en œuvre la stratégie de test, qui consiste à :

Développer des tests fonctionnels automatisés efficaces, réutilisables et durables,

Veiller au bon fonctionnement des scripts d’automatisation dans de multiples navigateurs et plateformes,

Créer des plans de test et guider la planification des tests en rassemblant les exigences, fonctionnelles et non fonctionnelles (projections de la capacité du système, volumes de flux de l’API, serveurs, réseau, capacités de stockage, temps de réponse des pages, etc.),

Exécuter les tests, y compris des scénarios manuels si besoin,

Travailler en méthode Agile et contribuer à publier des rapports sur les résultats des tests, Contribuer à l’analyse des causes fondamentales des erreurs pour déterminer le plan de correction à appliquer, Collaborer étroitement avec les développeurs et les autres ingénieurs QA pour produire des produits de grande qualité.

Votre Profil Idéalement, vous avez : Une connaissance approfondie des méthodes QA et des bonnes pratiques

De l’expérience avec les outils : De gestion des tests (X-ray, Zephyr, Test Rail) De gestion des défauts (JIRA, Redmine) D’automatisation de test open-source (Cypress, Selenium, Protractor) De test de performance/charge (Gatling, JMeter, BlazeMeter, LoadRunner) Tests fonctionnels de l’API Restful

Une solide experience dans : Le langage de développement (Javascript, Java ou Python)

Les outils de développement logiciel (Git, SQL, etc.)

Un bon niveau d’anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit Des connaissances pratiques des tests automatisés pour appareils mobiles; Une bonne capacité à gérer et à hiérarchiser des projets multiples et diversifiés.

Serait un plus : Certifications ISTQB Une attitude proactive, souple et motivée !

Anglais requis

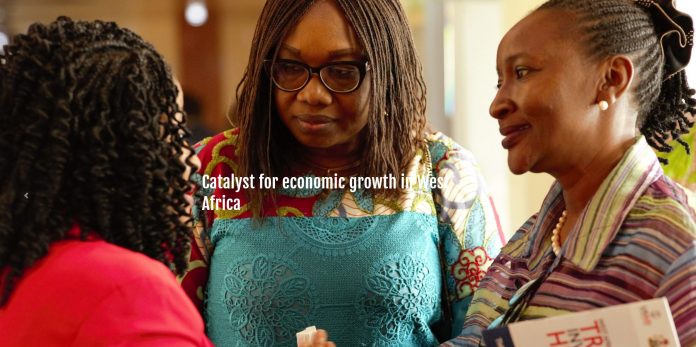

Afrobytes : Innover pour améliorer la Résilience Africaine

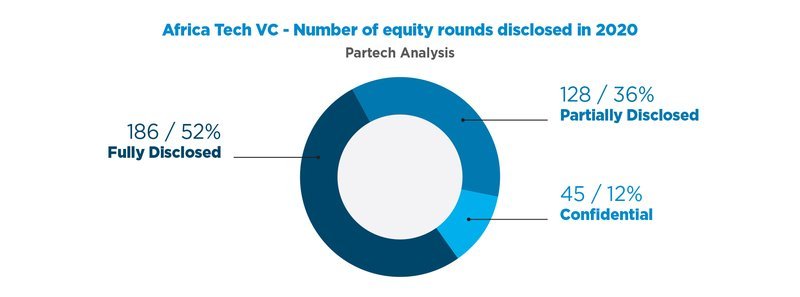

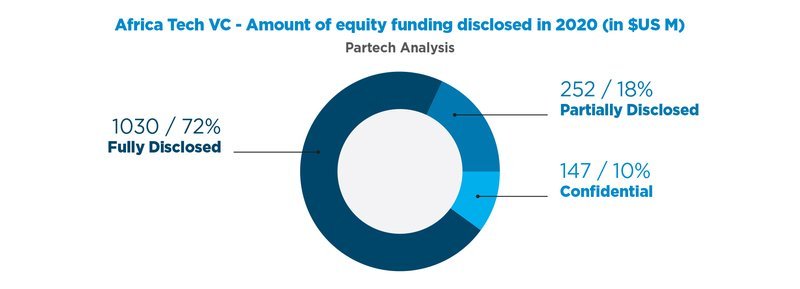

La cinquième édition d’Afrobytes, l’événement International de la Tech Africaine se tiendra le 25 Mai 2021 à l’occasion de la journée Internationale de l’Afrique. Le thème de cette année sera “Innover pour améliorer la Résilience Africaine”.

Avec des panels de discussions interactifs, des sessions de networking en ligne et une présence des startups en TV avec le Show TV WAN 2021, Afrobytes souhaite contribuer à accélérer la diffusion de l’innovation africaine au sein et au-delà du continent.

Pour Ammin Youssouf « le format virtuel proposé sera idéal pour rassembler et connecter des publics autrefois contraints par des questions logistiques. » Selon Haweya Mohamed, « l’extension du format aux chaînes de télévision offrira la possibilité de diffuser l’innovation dans toute l’Afrique. »

Au programme cette année :

– Le format “Pitch My Country”, proposera des focus sur 3 marchés: le Ghana, le Maroc et le Nigéria. Les acteurs de l’innovation de ces pays partageront les recettes du succès de leurs écosystèmes.

– Des panels de conversation sur l’Éducation, l’Inclusion financière et l’Agriculture, seront proposés en plus d’une présentation de solutions innovantes dans ces secteurs au grand public lors du Show TV WAN.

– L’exploration de nouvelles perspectives business: comment faire en sorte que le secteur agricole bénéficie plus amplement du boom mondial du secteur de la cosmétique naturelle?

– De multiples occasions de networking.

En réunissant les acteurs de l’innovation, les artistes, les personnalités, les institutions et le grand public sur une même plateforme événementielle, Afrobytes et WAN souhaitent faire de la Journée Internationale de l’Afrique le rendez-vous annuel de l’accélération de la transformation du continent.

Rendez-vous en ligne le 25 mai prochain dès 14h (heure de Paris) pour se connecter aux acteurs de la Nouvelle Economie Africaine et enrichir son réseau business.

Programme et billetterie pour Afrobytes : https://www.afrobytes.com/book-your-pass

A propos de Afrobytes:

Afrobytes est basée à Paris et a été fondée par Haweya Mohamed et Ammin Youssouf. Depuis 2016, Afrobytes organise des conférences et des marketplaces à l’international permettant de connecter les acteurs innovants Africains aux autres écosystèmes. Le travail des fondateurs est aujourd’hui reconnu internationalement et tous deux sont classés dans des publications de référence comme le top 100 “Creative Business” de Fast Company ou encore le top 50 “Most Daring Entrepreneurs » d’Entrepreneur Magazine.

Demandes d’interview et d’accréditations: contact@afrobytes.com

Réservations Afrobytes 2021: https://www.afrobytes.com/book-your-pass

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/afrobytes/

Twitter: https://twitter.com/SocialAfrobytes

Sommet du 18 mai

Le Président de la République Emmanuel Macron recevra à Paris une quinzaine de dirigeants africains, plusieurs hauts responsables européens ainsi qu’une dizaine de représentants d’organisations internationales pour un sommet sur la relance de l’économie en Afrique, très ralentie par la pandémie, a annoncé la présidence française.

Appel à un new deal

Emmanuel Macron

L’objectif est de mettre en place des moyens financiers capables de relancer l’économie de ce continent, qui n’a connu que 130.000 morts du Covid selon les chiffres officiels mais dont le PIB devrait connaître en 2021 sa première récession en 25 ans, avec un recul de 2,1%.

La croissance devrait revenir en 2022, mais à un rythme inférieur à celle des pays plus développés, avec un risque de « divergence », souligne l’Elysée.

D’où l’initiative du chef de l’Etat français d’un tel sommet pour attirer les investissements en Afrique vers les secteurs publics et privés, pénalisés par des primes de risque qui font grimper les taux d’intérêt.

La France propose de faire profiter l’Afrique de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international, des instruments de change qui permettent notamment de financer des importations.

Le FMI devrait décider en juin une émission massive de DTS de 650 milliards de dollars, dont 34 milliards pour l’Afrique (24 milliards pour l’Afrique subsaharienne).

« Ces montants ne seront pas suffisants. Nous réfléchissons à la manière d’utiliser des DTS des pays avancés pour les pays à bas revenu », a déclaré la présidence française, suggérant aussi une vente de l’or du FMI pour alimenter des prêts à taux zéro aux pays africains.

Autres pistes, des allègements de dettes en réunissant autour d’une table à la fois créanciers publics et privés, un mécanisme dont le Tchad a déjà demandé à bénéficier.

Google avec les startups africaines

Poursuite de notre engagement en faveur de la croissance de l’écosystème des startup africaines

Depuis ces dernières années, les « success stories » des start-up africaines se multiplient. Cette formation très attendue est essentielle pour encourager le développement de l’esprit d’entreprise en Afrique, gage de la réussite de ce continent. Selon le Rapport Africa Internet Economy 2020, réalisé avec le soutien de Google et de l’IFC, l’économie générée par Internet en Afrique devrait stimuler l’économie du continent de 5,25 % au cours des cinq prochaines années. Le rapport indique que le ralentissement de l’économie dû à la COVID-19 ne freinera pas les prévisions de croissance de l’économie de l’internet en Afrique, qui devrait contribuer à près de 189 milliards de dollars du PIB de l’Afrique d’ici 2025, avec une augmentation estimée à 712 milliards de dollars à l’horizon 2050.

Les développeurs et les start-up implantés en Afrique jouent un rôle crucial dans la transformation de l’économie du continent, en créant de nouvelles opportunités et en ouvrant la voie au développement économique et social. Chez Google, nous mesurons pleinement le talent et le potentiel numériques exceptionnels de l’Afrique, c’est pourquoi nous nous engageons à apporter un soutien essentiel aux jeunes entreprises africaines. Cette année, nous allons ouvrir les candidatures pour la 6e promotion de l’accélérateur de start-up Google Africa Google for Startups Accelerator Africa nous offrons également de nouvelles bourses d’études destinées aux développeurs en partenariat avec Pluralsight et Andela.

Aujourd’hui, nous faisons deux annonces lors d’un événement virtuel où nous accueillons les médias, des acteurs clés de ce secteur, des responsables politiques, des dirigeants de start-up et des investisseurs qui contribuent à la croissance de l’écosystème technologique africain. Sous le hashtag #Build4Africa, cet événement permet de passer en revue les tendances qui se dessinent dans l’économie de l’Internet, en accordant une attention particulière au soutien apporté aux développeurs et aux start-up installés en Afrique.

Les candidatures pour la 6e promotion du programme accélérateur de start-up (Google for Startups Accelerator Africa), programme de trois mois qui devrait débuter le 21 juin 2021, seront ouvertes jusqu’au 14 mai 2021. Les candidatures à ce programme en ligne (qui comprend trois sessions de formation intensive, un dispositif de mentorat et une assistance pour les produits Google) sont ouvertes. Dix-sept pays d’Afrique, dont l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria le Sénégal. L’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l’Ouganda et le Zimbabwe sont concernés. L’objectif est de soutenir le développement des start-up dans leurs phases cruciales de croissance.

Les nouvelles bourses pour le développement des applications Android, Web et Google Cloud seront proposées aux développeurs de niveau débutant et intermédiaire résidant en Afrique. Ce sont au total 40 000 bourses qui seront accordées aux développeurs répartis entre les filières de développement mobile et cloud. À l’issue de la formation, les 1000 premiers étudiants recevront une bourse complète pour obtenir une certification en développement Android ou Cloud.

L’année dernière, en raison de la pandémie de COVID-19, la première formation en distanciel du programme Google for Startups Accelerator a démarré avec 20 start-up installées dans sept pays qui ont suivi un parcours virtuel de 12 semaines pour redéfinir leur offre, en bénéficiant d’un dispositif de mentorat et d’ateliers.

Ces dernières années, notre objectif a été de soutenir les communautés de développeurs en Afrique subsaharienne.

- En 2020, le premier Google Developers Space d’Afrique (un hub réservé aux développeurs, aux entrepreneurs et aux start-up implantés en Afrique) a été lancé à Lagos, au Nigeria. Cette initiative fait suite à l’engagement pris par Sundar Pichai devant les entrepreneurs africains en juillet 2017. Cet espace est le lieu où les entrepreneurs, les développeurs, les investisseurs en capital-risque et les investisseurs peuvent se connecter et collaborer les uns avec les autres.

- Onze start-up ont également été sélectionnées l’année dernière pour participer à la première session entièrement numérique de Google for Startups Accelerator, consacrée aux Objectifs de développement durable (ODD). Ces 11 entreprises ont été sélectionnées sur la base de leur vision pour relever les défis des ODD définis par l’ONU, notamment la pauvreté, les inégalités, le climat, la dégradation de l’environnement, la prospérité, la paix et la justice.

- Par le biais de Groupes de développeurs Google (GDG) et de Women Techmakers nous proposons des formations qui correspondent aux compétences professionnelles requises dans la vie réelle. Il existe 173 GDG actifs qui offrent aux développeurs la possibilité de se rencontrer sur des thématiques communes lors de conférences et d’ateliers pratiques.

- Des groupes communautaires mettent en place des activités comme Study Jams. Ces groupes de travail sont animés par des développeurs pour des développeurs. On compte aujourd’hui plus de 120 communautés actives de développeurs réparties dans 25 pays d’Afrique subsaharienne.

Nous sommes heureux de poursuivre notre aventure avec les communautés de start-up et de développeurs d’Afrique, car nous sommes convaincus que l’écosystème des start-up africaines est un moteur essentiel de la croissance économique de ce continent. La croissance de tous les acteurs de l’espace technologique est collective ; la réussite de l’un ouvre la voie à celle des autres.

Nitin Gajria, directeur général de Google Afrique et Onajite Emerhor, responsable de l’accélérateur Google for Startups Africa

Le NOCODE un outil de digitalisation

Un cas d’usage vu à travers l’exemple de Nocode Campus au Rwanda

Un outil démocratique, accessible, rapide et économique !

Ces qualités sont les piliers du no-code qui rendent son utilisation très intéressante. Ces dernières années, le no-code a pris une ampleur considérable dans le numérique.

Ces outils permettent de créer des sites web et des applications sans besoin de connaissances en langage informatique. Il est donc accessible au plus grand nombre et constitue une solution rapide pour le développement des applications tout en donnant la possibilité de baisser les coûts.

Malgré l’absence de connaissances en langage informatique, le responsable d’une petite structure peut apprendre à créer son site web avec un de ces outils qui sont très intuitifs et se prennent en main rapidement. Autre exemple : avec un simple formulaire réalisé sur Tally et connecté à un tableur Google Sheets, un agronome, peut compléter un rapport de visite directement sur son smartphone depuis le champ. Les données sont synchronisées et disponibles pour l’équipe au bureau, qui peut les analyser et prévoir des actions rapidement. C’est un gain de temps considérable, au lieu de prendre des notes sur papier et les recopier en fin de journée sur son ordinateur.

NOCODE CAMPUS

NOCODE CAMPUS est la première école dédiée au no-code au Rwanda, pionnière dans le numérique sans code. Une initiative portée par Nadia Mutoni, une jeune femme adepte du no-code. Elle a accueilli une cinquantaine d’étudiants depuis sa création en 2020. Ils /elles ont pu être initiés aux outils no-code (Aife, Webflow, Dorik, GlideApps, Canvas, Siteoly, etc.). Dévoué à aider les talents de demain, le centre dispense ses cours gratuitement aux jeunes de 18 à 30 ans à la bibliothèque municipale à Kigali et également en ligne en raison de la crise sanitaire. Au bout de 10 jours de formation, des projets divers de sites web et un menu digital, entre autres, sont nés.

NOCODE CAMPUS met également à leur disposition des ordinateurs qui sont des dons de particuliers ou d’organisations partenaires. Grâce à ces prêts, les jeunes peuvent continuer à développer leur pratique.

Par ailleurs les jeunes filles sont encouragées à rejoindre la formation afin qu’elles soient plus représentées dans le numérique.

A terme, explique la fondatrice de NOCODE CAMPUS : « nous aimerions travailler avec les petites et moyennes entreprises au Rwanda ainsi que dans la région des Grands Lacs pour résoudre des problématiques locales bien spécifiques. Trop souvent les outils importés, qui ont été développés pour d’autres régions du monde, notamment les pays occidentaux, ne sont pas adaptés à notre région. Ils peuvent être par exemple trop coûteux et donc inaccessibles aux petites structures qui n’en voient pas toujours l’utilité.

Selon elle, le no-code est une solution pour lutter contre le chômage : nos jeunes peuvent eux-mêmes inciter leurs camarades à apprendre ces outils, tout comme devenir entrepreneurs eux-mêmes et créer des emplois. »

En savoir plus sur https://www.nocodecampus.com/

UN EXEMPLE CONCRET : SHORAWEZE

Shoraweze signifie « sponsor and harvest » en kinyarwanda. Cette initiative est née en 2021 de la volonté de l’équipe de NOCODE CAMPUS de trouver une vraie solution à cette problématique concrète qui touche de très nombreux petits producteurs et agriculteurs : le manque de moyens financiers pour investir et augmenter leurs revenus. SHORAWEZE propose de mettre en lien ces producteurs avec des sponsors issus de la diaspora rwandaise et désireux de contribuer au développement de l’agriculture rwandaise.

L’équipe NOCODE CAMPUS précise : « certes, d’autres plateformes offrent déjà ce genre de service. L’innovation de SHORAWEZE est que la web application créée pour cette mise en lien est entièrement issue du no-code avec l’outil Noloco. Tout le projet a été réalisé en moins d’un mois, et sans recourir à des recherches de fonds ou de personnels techniques pour la programmation, donc en interne et en autonomie.

Cette problématique que nous voulons résoudre avec SHORAWEZE est commune à de nombreux pays en Afrique et sur d’autres continents. Le modèle pourrait donc facilement être dupliqué dans d’autres régions du monde et à moindre coûts. Tellement d’initiatives peuvent être lancées par les citoyens en utilisant le no-code. Ils peuvent apporter leurs solutions aux problématiques identifiées et devenir des initiateurs du changement. Une seule personne a donc le pouvoir d’impacter le plus grand nombre. Au delà de l’échelle individuelle, des organisations plus grandes et des gouvernements peuvent aussi utiliser le no-code.

Nous voulons que le no-code se développe car c’est un levier puissant de digitalisation de l’économie en Afrique ».

LES LIMITES DU NOCODE

A ce jour, chaque outil no-code offre son service spécifique avec lequel une sorte de création est réalisable (ex : Dorik pour des sites web vitrine seulement, GlideApps pour des applications, etc.). L’utilisateur est donc limité à l’offre de l’outil, ainsi qu’à son univers et son environnement propres.

Le code permet une plus grande liberté.

Mais des solutions sont déjà trouvées et d’autres sont en cours de développement pour pallier les limites de certains outils du no-code. En effet, des outils no-code permettant de lier les outils entre eux ont déjà été lancés (ex : Zapier, Integromat). Dittofi permet même de créer son outil puis d’exporter le code entier et de le modifier par la suite.

Malgré quelques limites, le no-code est donc une solution qui peut paraître idéale pour le développement d’activités, notamment économiques, des entreprises du continent africain.

Pour en savoir plus et échanger, rejoignez le groupe « No-code For Africa » sur LinkedIn.

Vous pouvez également Contacter NOCODE CAMPUS pour dupliquer le concept dans votre pays.

Auteures : Nadia MUTONI et Epiphanie PROST

https://www.nocodecampus.com/showcase

http://brachettokigali.aife.me/

L’Union Francophone en solution pour réguler les GAFA

L’UNION Francophone, présidée par Christian CAPPE et l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), représentée par son Secrétaire Général Jacques KRABAL, ont passé un accord pour élaborer un Livre-Blanc programme qui sera acté le 21 mai et présenté aux Chefs d’État lors du Sommet de la Francophonie à Djerba les 20 et 21 novembre.

Les deux organisations se mobilisent ensemble pour une cause commune : la défense et la promotion de la francophonie dans le monde. Cet engagement se traduit par l’organisation de rencontres récurrentes pour organiser un marché commun informel, économique mais également politique, entre les pays de l’espace francophone.

À ce titre, les deux organisations adressent l’ensemble des questions posées par le sujet brûlant de la régulation des acteurs numériques : la souveraineté des États francophones, la sécurité numérique, la fiscalité, l’établissement de règles publicitaires équitables et la rémunération des médias. Elles travaillent ensemble à la construction d’un livre-blanc programme qui sera finalisé à l’occasion des 3 èmes Rencontres de l’Océan Indien organisées à l’île de la Réunion du 18 au 21 mai 2021. Cet évènement sera l’occasion d’auditionner un certain nombre de personnalités et de soumettre des propositions à une délégation de parlementaires, de figures politiques et de dirigeants d’entreprise de l’espace francophone.

La volonté est « d’unir les États Francophones », au même titre que l’Union Européenne et les États Unis, face à un enjeu géopolitique de souveraineté culturelle, économique et de survie des médias dans un marché mondial de la publicité digitale de près de 308 milliards d’euros, dominé à 85% par Google et Facebook. Et cela est sans compter l’émergence des BATX en Asie.

Pour Christian Cappe, président de l’UNION Francophone, « le moment est décisif et nous oblige à agir. La question de la gouvernance numérique est au cœur des débats politiques en France, dans l’Union Européenne et même dernièrement aux États-Unis. Les pays francophones, unis, peuvent avoir une voix commune afin de voir émerger des réglementations qui défendraient nos intérêts communs ».

À propos de l’UNION Francophone : L’UNION Francophone est une jeune organisation qui s’est lancée pour créer un marché commun entre acteurs de la communication, de la publicité, des médias et du numérique entre pays francophones. Elle anime aujourd’hui une communauté de plus de 3450 professionnels, 400 jeunes talents de la Publicité, répartis dans 18 pays et a organisé 8 manifestations en 3 ans. Elle a reçu le soutien de l’Union européenne, du Gouvernement français, et de plusieurs collectivités territoriales (Occitanie, Réunion, Hautes-Pyrénées…). Son opération « Stop aux Infox » avait été saluée par le Président de la République en mars 2019.

À propos de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) : L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est l’Assemblée consultative de la Francophonie. Elle est constituée de sections membres représentant 90 parlements ou organisations interparlementaires, répartis en 4 régions : Afrique, Amérique, Asie-Pacifique et Europe. L’APF est un lieu de débats et d’échanges. Elle prépare et adopte des résolutions sur des sujets qui intéressent la communauté francophone qui sont ensuite transmises aux chefs d’États et de gouvernements lors des Sommets de la Francophonie. L’APF joue également un rôle de coopération et de solidarité auprès des parlements francophones.

HEC Paris lance Challenge + à Abidjan

Au mois d’octobre 2021, HEC Paris lancera – à travers son Bureau de représentation en Afrique de l’Ouest et Centrale – le programme Challenge +, pionnier dans la formation et l’accompagnement de projets innovants à fort potentiel de croissance.

Lancée par HEC Paris dès 1990, cette formation a su se renouveler jusqu’à s’imposer aujourd’hui encore comme l’un des programmes phares d’HEC Paris pour l’entrepreneuriat innovant.

Le programme Challenge + a été conçu par HEC Paris pour aider des porteurs de projets, des scientifiques et des ingénieurs, à élaborer leur business plan et les accompagner dans leur stratégie de développement. Sa formule pédagogique novatrice associe formation, diagnostic, conseil et suivi personnalisé.

La formation, unique du fait de la diversité de son réseau et de la qualité de ses experts, présente depuis sa création des résultats probants :

• 750 projets innovants accompagnés,

• 8 introductions en bourse,

• 800 brevets déposés,

• 1,2 milliard d’euros levé auprès d’investisseurs publics et privés.

Challenge + apporte aux participants une connaissance approfondie des enjeux économiques et managériaux de notre époque. Pour répondre aux besoins grandissants que nourrissent les entrepreneurs africains, désireux d’être en phase avec les meilleurs standards internationaux, HEC Paris lance une nouvelle formule du programme Challenge + en Afrique, sous un format inédit.

Challenge + en distanciel et en présentiel

Le programme, hybride et d’une durée de 172 heures, sera déployé à la fois en distanciel (40h délivrées en commun avec la promotion de Paris), et en présentiel à Abidjan, avec un réseau d’experts professionnels dédié aux problématiques du continent : stratégies de croissance, marketing et développement commercial, droit des startups, dispositifs de financement, modélisation et ingénierie financière…

A raison de 2 ou 3 jours par mois sur une période de 8 mois, la nouvelle formule de Challenge + est destinée aux entrepreneurs du continent porteurs d’un projet innovant à fort potentiel de développement.

Selon Etienne Krieger & Redda Ben Geloune, co-directeurs académiques du programme : « Le lancement du programme Challenge + à Abidjan témoigne de la dynamique entrepreneuriale dans laquelle l’Afrique s’inscrit chaque jour un peu plus. Notre mission sera donc d’aider les entrepreneurs et porteurs de projet innovant en leur donnant les outils nécessaires pour impacter positivement l’Afrique en créant des entreprises qui gagnent. Grâce à ce programme capitalisant plus de trente années d’expérience, les futurs étudiants pourront bénéficier à la fois des conseils avisés des professeurs d’HEC Paris, de l’expertise d’entrepreneurs locaux qui ont une connaissance des spécificités du marché africain mais également du réseau international de nos Alumni. Challenge + sera un levier puissant pour les entrepreneurs qui veulent contribuer au positionnement de l’Afrique comme moteur de l’économie mondiale et de facto, faire de ce continent qui a tant de potentiel un endroit meilleur pour les générations futures ».

Pour Alexis John Ahyee, Directeur du Bureau HEC Paris en Afrique de l’Ouest et Centrale : « Le programme Challenge + Abidjan marque la volonté d’HEC Paris de contribuer à la mise en place d’un écosystème entrepreneurial performant, capable de relever les défis du continent en termes de création d’entreprises innovantes et de création d’emploi. C’est une belle opportunité pour les entrepreneurs et porteurs de projets d’Afrique. »

Daouda Coulibaly, le Président des Alumni d’HEC Paris en Côte d’Ivoire souligne : « Ce programme d’excellence, qui est une véritable opportunité pour notre sous-région, fournira tous les outils nécessaires à un entrepreneuriat innovant et performant et permettra aux entrepreneurs du continent d’être à la même échelle que leurs homologues des pays développés. La Communauté d’HEC Alumni de Côte d’Ivoire, qui regroupe de nombreux entrepreneurs, apportera sa contribution et son expérience à la réussite de Challenge + ».

Engagée dans l’entrepreneuriat depuis plus de 40 ans, HEC Paris est la 1ère Business School européenne dans le domaine de l’Innovation digitale, entrepreneuriale, intrapreneuriale et sociétale.

Pour répondre aux aspirations d’une nouvelle génération d’étudiants et aux besoins des entreprises, 100 % des étudiants d’HEC Paris, quels que soient leurs cursus, sont formés à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

L’Innovation & Entrepreneurship Center a été créé pour rendre visibles les nombreuses initiatives de recherche, de formation, d’accompagnement et de sensibilisation d’HEC Paris dans ces domaines.

Pour plus d’information, consultez : https://www.hec.edu/fr/hec-challenge-plus-afrique

À propos d’HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque anné

Préparer les systèmes de santé aux chocs

Avec La Banque Mondiale

- Un nouveau rapport préconise des mesures pour mieux préparer les systèmes de santé aux chocs, depuis les flambées d’infections saisonnières jusqu’aux pandémies et aux catastrophes climatiques.

- Ces recommandations se fondent sur les enseignements tirés des expériences de gestion des risques de catastrophes et des situations d’urgence pour mettre en avant cinq domaines d’action prioritaires destinées à améliorer la fiabilité et la résilience des services de santé.

Les systèmes de santé sont en première ligne pour assurer des soins critiques en cas d’urgence.

Un nouveau rapport de la Banque mondiale (a), intitulé en anglais Frontline: Preparing Healthcare Systems for Shocks from Disasters to Pandemics, préconise différentes actions pour mieux préparer les systèmes de santé à répondre à tout un éventail de chocs allant de l’accroissement saisonnier des besoins sanitaires jusqu’aux pandémies, aux dérèglements climatiques et aux catastrophes. La production du rapport a été financée par un programme conjoint Japon-Banque mondiale destiné à généraliser la gestion du risque de catastrophe dans les pays en développement (a) (ou Japan Program).

Qu’il s’agisse de réagir à des épidémies de choléra provoquées par des inondations, de soigner les victimes de séismes ou de zoonoses, les systèmes de santé jouent un rôle primordial dans la limitation des maladies et des décès résultant de situations d’urgence. La capacité des pays à fournir des soins essentiels fiables en cas d’urgence est essentielle pour protéger le bien-être des populations. Par exemple, les données de l’Organisation mondiale de la santé (a) pour 80 pays montrent qu’environ 1,4 million de personnes en moins ont été soignées pour la tuberculose en 2020 par rapport à l’année précédente, en raison des perturbations dues à la pandémie.

« Dans la phase de relèvement post-COVID, nous devons renforcer la préparation aux crises futures en mettant en place des systèmes de santé solides au moyen de la couverture sanitaire universelle, sur la base de notre expérience de cette pandémie. Les connaissances sur la résilience face aux catastrophes naturelles sont utiles pour « reconstruire en mieux » et renforcer la préparation aux pandémies. C’est pourquoi la coordination entre les initiatives mondiales pour la santé et la gestion des risques de catastrophe est aujourd’hui plus essentielle que jamais », explique Masashi Tanabe, directeur de la Division des banques multilatérales de développement au Bureau international du ministère japonais des Finances.

Pourtant, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le manque de ressources et de moyens a fait que, même avant la pandémie, de nombreux systèmes de santé avaient du mal à faire face aux besoins courants. Dans les années à venir, les catastrophes, les changements climatiques, les pandémies, les évolutions démographiques et les maladies chroniques vont encore accroître la pression sur ces systèmes déjà mis à rude épreuve.

« Lorsque des services de santé surchargés et fragiles sont désorganisés à la suite d’une catastrophe, les conséquences peuvent compromettre les acquis du développement humain pendant des décennies et leurs effets se répercutent souvent au sein des populations et d’une génération à l’autre. Nous devons renforcer la résilience de ces systèmes pendant les périodes de calme afin qu’ils puissent résister aux situations critiques », souligne David Wilson, directeur de programme au pôle Santé, nutrition et population de la Banque mondiale. Selon certaines estimations des effets de la COVID-19 (a), une alimentation inadaptée et l’interruption de services de santé de base font bondir les taux de mortalité maternelle et infantile de 39 et 45 %, respectivement, dans les pays les plus pauvres.

Un cadre structuré pour bâtir des systèmes de santé résilients

En janvier 2021, en pleine pandémie, un séisme de magnitude 6.2 a frappé les îles indonésiennes des Célèbes. Les quatre principaux hôpitaux de la région ont été touchés (a), les bâtiments effondrés ou endommagés entravant sérieusement les opérations de secours et la prise en charge des victimes. De tels événements soulignent l’importance de garantir la résilience des personnels, des bâtiments, des chaînes d’approvisionnement et des équipements médicaux afin d’assurer la continuité des soins en cas d’urgence.

« Renforcer la résilience des systèmes de santé est un impératif pour le développement durable, pour gérer les chocs systémiques tels que les pandémies ou les catastrophes et pour limiter les pertes en vies humaines. Assurer des soins efficaces et sans perturbation en cas de choc exige que les services de santé soient coordonnés aux systèmes généraux de gestion des urgences et de réponse aux catastrophes d’un pays, et aussi qu’ils puissent compter sur la qualité des infrastructures de base telles que l’eau, les transports et l’électricité », observe Sameh Wahba, directeur mondial du pôle Développement urbain, gestion du risque de catastrophe, résilience et foncier de la Banque mondiale.

Le rapport, financé par la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le relèvement (a) qui gère le Japan Program, s’appuie sur les leçons tirées des expériences de gestion des risques de catastrophe et des situations d’urgence pour proposer cinq domaines d’actions prioritaires destinés à améliorer la fiabilité et la résilience des services de santé.

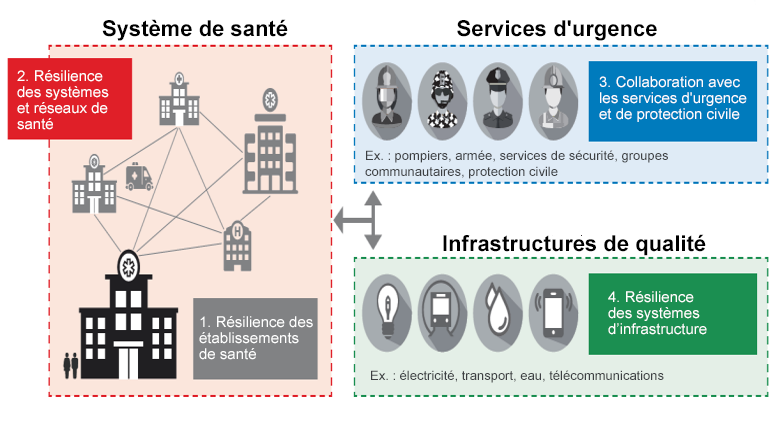

Interdépendance des systèmes de santé, de la gestion des catastrophes au sens large et des infrastructures vitales. Ce cadre de résilience repose sur la capacité à gérer efficacement les besoins courants.

1. Socle : les systèmes de santé qui gèrent efficacement les besoins courants sont plus résistants aux chocs. Il est nécessaire de renforcer l’ensemble des composantes fondamentales, telles que des équipements adaptés, un personnel qualifié, des systèmes d’information efficaces et des protocoles de gestion et d’exécution performants. Des investissements réguliers et des mesures politiques sont indispensables pour garantir que les systèmes de santé puissent offrir des services inclusifs, abordables et de qualité.

2. Établissements de santé : demande, capacités et préparation aux chocs. Les plans d’urgence peuvent se révéler essentiels pour disposer des capacités, des compétences, du personnel, de l’équipement, de la gestion, des fournitures et des protocoles nécessaires dans des contextes d’urgence. Par ailleurs, les établissements de santé eux-mêmes doivent être résilients à des chocs comme des inondations ou des tremblements de terre.

3. Systèmes de santé : stratégies pour améliorer la capacité d’intervention et la coordination. Lorsque les ressources sont limitées, il est impossible d’équiper immédiatement chaque établissement selon les normes les plus exigeantes. L’amélioration des canaux de communication, les approches fondées sur les données pour la prestation de services coordonnés et les unités de soins mobiles peuvent être une réponse aux pics de demande, en assurant une réponse organisée au niveau du système et de la région. Il est également nécessaire d’anticiper les contraintes en matière de ressources et de capacités, et de disposer de plans d’urgence pour les approvisionnements critiques.

4. Réponse d’urgence intégrée : coordination avec les services de réponse aux catastrophes et de protection civile. La préparation aux situations d’urgence des systèmes de santé doit être étroitement coordonnée avec les systèmes généraux de gestion des urgences et d’intervention en cas de catastrophe d’un pays, tels que l’armée, la protection civile et les groupes communautaires, chacun ayant un rôle et un mandat clairement définis pour réagir aux crises. C’est là une condition primordiale lorsque les besoins de base (nourriture, abri, etc.) et les services publics (sécurité, filets sociaux, soins de santé, etc.) doivent être fournis simultanément à la suite d’une catastrophe.

5. Des infrastructures vitales pour des services de santé résilients. Des infrastructures de qualité sont indispensables à l’efficacité des services de santé, a fortiori en cas de catastrophe ou de pandémie. En effet, des systèmes résilients dans les domaines de l’eau, de l’électricité, des transports, des communications et du numérique sont essentiels pour garantir une capacité de traitement adaptée, un accès équitable aux soins et le bon fonctionnement des chaînes logistiques. La résilience des services de santé repose sur l’interdépendance de ces infrastructures vitales.

Cette crise offre aux pays l’occasion de renforcer la résilience de leurs systèmes de santé, avec l’objectif plus large d’œuvrer en faveur d’un processus de relèvement et de développement vert, résilient et inclusif. La Banque mondiale travaille avec ses partenaires pour apporter un soutien technique et opérationnel adapté à la nécessité de limiter les perturbations dans l’offre de soins en cas de choc et de prévenir les conséquences à long terme sur les conditions de vie et les moyens de subsistance des populations.

Numériser plus de paiements en Afrique de l’Ouest

Au Sénégal, 9 travailleurs sur 10 sont payés en espèces et exclus de toute assurance maladie. Ce sont surtout des temporaires. Cette situation offre de réelles opportunités d’innovation financière et d’inclusion sociale. En effet, 77% des travailleurs temporaires interrogés seraient prêts à accepter des paiements électroniques si cela leur donnait accès à une assurance maladie ou d’autres services à forte valeur ajoutée. C’est un des constats majeurs de la publication (bit.ly/3x4h1hf) lancée ce jour par le Sénégal, avec le soutien de Better Than Cash Alliance (Nations Unies) (BetterThanCash.org), la Banque mondiale et l’Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie.

Le paiement électronique stimule la production et la consommation à l’échelle nationale. Par exemple, si 50% des temporaires sénégalais étaient payés sur un compte bancaire ou mobile, cela ajouterait plus de 45 milliards de francs CFA additionnels au PIB par an (environ 80 millions de dollars USD). Le paiement électronique des travailleurs ouvre des perspectives supplémentaires dans de nombreux domaines. Il accélère l’inclusion digitale et financière de la population, accroît la compétitivité pour les entreprises, augmente la liquidité pour le système financier. Afin de débloquer l’ensemble de ces potentiels, l’Agence de Développement des PME (ADPME) va renforcer son fonds d’appui aux PME grâce à un apport additionnel de la Banque mondiale de 20 millions de dollars (environ 11 milliards de francs CFA). Ces fonds visent à renforcer les initiatives de numérisation des PME, y compris pour soutenir leurs projets de paiements électroniques des travailleurs.

Un leadership régional s’élève en faveur des paiements numériques des travailleurs

Le Président Macky SALL du Sénégal et la Reine Máxima des Pays-Bas, en qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire Générale des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA), ont lancé un appel à leurs pairs , au secteur privé et la société civile en les invitant dans leur avant-propos à : « utiliser ce rapport pour garantir que les paiements numériques soient au centre d’une reprise durable et équitable ». « Notre engagement reste entier pour agir ensemble à l’avancement de l’agenda pour une reprise inclusive » ont ajouté les deux leaders. Afin de montrer l’exemple, en fin 2020, le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avait lui aussi décrété la numérisation des paiements des travailleurs de l’administration burkinabé. Dès l’apparition de la crise de la COVID dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la BCEAO avait réagi avec des décisions (bit.ly/32qH1Ft) visant à réduire la circulation du cash dans les 8 pays. Ces actions ont eu des impacts concrets qui commencent à changer la vie des entreprises et des travailleurs.

Numériser les paiements et faire progresser la couverture maladie universelle

Pour les employeurs, les avantages sont d’éviter les contraintes relatives à la gestion de quantités importantes de cash

Si recevoir un salaire est souvent synonyme de cotisations à une assurance maladie, à l’échelle mondiale au moins 61 % des travailleurs sont dans l’informel (bit.ly/3mZXr0T) sans aucune assurance adéquate d’après l’Organisation International du Travail (OIT). En effet, en fonction des pays, il n’existe pas toujours d’obligation légale pour que les employeurs cotisent à une quelconque assurance pour leurs travailleurs informels – non salariés, une situation dont les femmes souffrent que les hommes.

Pour relever ce challenge d’inclusion, l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle du Sénégal a déployé une ambitieuse plateforme (bit.ly/3n11ji9) de paiements digitaux. Elle a noué des partenariats avec des fintechs et les entreprises privées, pour associer l’accès à la couverture maladie universelle (CMU) aux paiements numériques – avec un ciblage spécifique pour les femmes. Des champions nationaux comme le géant agricole SODAGRI ou encore les PME QUALIOCEAN et KOSSAM SDE montrent l’exemple, par l’enrôlement de leurs travailleurs temporaires à la CMU. Ce sont ainsi plus de 200.000 travailleurs qui accéderont désormais à des soins de santé de qualité subventionnés par l’État sénégalais.

Si 81 % des entreprises nationales ont moins de 20 salariés, elles emploient en moyenne des centaines voire des milliers de travailleurs temporaires dans leurs chaines d’approvisionnements. Les salariés sont généralement bancarisés, mais 93 % des contrats précaires sont payés en espèces. Ce sont ces derniers qui sont systématiquement exclus du système de santé formel.

Réussir le pari de la transition aux paiements électroniques

Trois obstacles ont limité la numérisation des paiements en Afrique : la taille du secteur informel pouvant atteindre 90 % de l’économie, le taux d’inclusion financière historiquement faible et, surtout, le fait que 21 % des travailleurs africains touchent une paie qui les maintient sous le seuil de pauvreté.

Tout cela a fortement évolué, l’inclusion financière a bondi depuis 2010 (bit.ly/3sp6SIw) avec l’arrivée des émetteurs de monnaies électroniques et les fintech.

La Compagnie Sucrière du Sénégal, premier employeur privé du pays, a réussi le pari de numériser les paiements de près de 8.000 travailleurs grâce à un partenariat avec des fintech locales. « Nous voulions une numérisation des paiements sans la bancarisation, qui n’est pas adaptée à ces populations à faibles revenus » avait déjà fait remarquer Claude Fizaine, le Secrétaire Général de la société dans une interview à un media africain (bit.ly/2QBZ7l4). Il avait également indiqué « pour les employeurs, les avantages sont d’éviter les contraintes relatives à la gestion de quantités importantes de cash, ainsi que toutes les dérives qui peuvent se greffer à sa distribution. De plus, cela permet d’offrir aux employés concernés des outils adaptés à leur situation financière et familiale, ce qui ne peut qu’avoir des répercussions positives sur leurs vies personnelle et professionnelle ».

Les innovations de l’UEMOA devraient continuer à inspirer le reste de l’Afrique. Depuis 2012, elle est la locomotive du continent en matière de croissance et de stabilité économique (bit.ly/3x7nR5B). Les exemples du Sénégal et de ses voisins renforcent l’agenda global (bit.ly/3v7Q62t) de l’OIT qui pourrait bien faire des paiements électroniques des travailleurs un nouveau standard mondial pour la promotion du travail décent.

Au Congo Noé va gérer pendant 20 ans la réserve de Conkouati Douli

Le 13 avril 2021, la Ministre de l’Economie Forestière du Congo, Madame Rosalie Matondo, et le Président de Noé, Arnaud Greth, ont signé à Brazzaville un accord de partenariat pour confier la gestion du Parc National de Conkouati-Douli à l’ONG française pour une durée de 20 ans. Après le Niger, un accord de partenariat de ce type est le deuxième mis en oeuvre par Noé.

Un joyau de la biodiversité congolaise

Le Parc National de Conkouati Douli (PNCD), d’une superficie de 5.000 km2, est situé au sud-ouest du Congo, à la confluence de la forêt équatoriale et de l’océan Atlantique. Cette mosaïque de milieux forestiers, marins, d’eau douce (rivières et lagunes), et de savanes, fait de cette aire protégée la plus riche en biodiversité du Congo. La grande faune emblématique d’Afrique Centrale y est présente : l’éléphant de forêt, le gorille d’Afrique de l’Ouest, le chimpanzé, le léopard, le sitatunga, etc. Les forêts d’altitude du Mayombe, sont, de plus, un refuge d’endémisme pour la flore. La grande lagune de Conkouati et son embouchure, site Ramsar ( « zone humide d’importance internationale » – Convention de Ramsar), bordée de mangroves, accueillent également l’hippopotame et le lamantin. C’est une zone majeure de frayère et de nursery pour de nombreux de poissons, y inclut des espèces marines telles que les raies et requins. Les grandes plages du parc abritent un site de ponte pour les tortues marines. Dans la partie océanique du parc, couvrant 25 % de sa superficie, plusieurs espèces de cétacés, dont le dauphin à bosse et la baleine à bosse, y trouvent refuge.

En plus de son potentiel touristique majeur, ce parc national joue aussi un rôle socio-économique important pour le Congo. D’une part, son littoral assure le renouvellement des stocks de poissons, permettant le développement d’une filière de pêche artisanale. D’autre part, la grande diversité de ces écosystèmes forestiers fournit de nombreux services écologiques.

« Vu les différents écosystèmes et les nombreuses espèces menacées du Parc National de Conkouati Douli, la sauvegarde de ce joyau de la biodiversité est un enjeu national et international majeur ! » Arnaud Greth, Président de Noé

Parcs de Noé, un modèle de gestion pertinent des Aires Protégées

Pour mettre en place des solutions basées sur la nature afin de limiter la dégradation de la biodiversité et le changement climatique, un réseau d’aires protégées bien gérées sur le long terme est indispensable. Malheureusement, beaucoup de ces espaces sauvages sont peu ou mal gérés, et manquent de financements.

Autorités nationales, bailleurs de fonds et ONG ont donc développé des partenariats public-privé pour une gestion sur le long terme de certains espaces protégés. Dans ces modèles, les gouvernements restent responsables des cadres législatifs et des objectifs nationaux, mais s’appuient sur les ONG partenaires pour assumer la responsabilité de la gestion de toutes les opérations quotidiennes et de la planification des activités des aires protégées. C’est le cas de ce partenariat !

Un partenariat innovant et opérationnel sur le terrain

L’objectif est de protéger ce patrimoine naturel, et de l’intégrer au développement socio-économique de la région, contribuant ainsi au maintien de la biodiversité, et améliorant la durabilité de l’exploitation des ressources, au bénéfice des communautés locales et des générations futures. L’accord de partenariat signé entre le Ministère des Eaux et Forêts et Noé, d’une durée de 20 ans, précise les rôles et responsabilités de chacun, confiant la gestion opérationnelle du PNCD à Noé et définissant le cadre de gouvernance, dans une logique de résultats.

« La décision de signer le présent accord de partenariat traduit la volonté soutenue du gouvernement de la République du Congo de consolider, renforcer sa politique de conservation et la valorisation de la biodiversité » Madame Rosalie Matondo, Ministre de l’Économie Forestière du Congo Noé va développer les infrastructures et équipements, organiser la surveillance du parc, restaurer les populations animales, coordonner la recherche et le suivi scientifique, mettre en place des activités génératrices de revenus et des filières naturelles, au profit des communautés locales, favoriser le tourismedurable. L’Agence Française de Développement soutient la phase de démarrage du projet.

Des nouveaux administrateurs pour l’Union Francophone

L’UNION Francophone annonce les nominations de Marie-Béatrice Levaux, Roy Haddad, Vincent Montocchio et Claire Borotra au sein de son conseil d’administration pour accompagner le développement et l’influence de son action.

Les profils nommés sont complémentaires et puisent leur force de conseil dans leur expertise respective et dans la diversité de leur parcours. Leurs nominations prendront effet en mai 2021 :

- Marie-Béatrice Levaux est experte des questions d’emploi : 1ère Vice-présidente du CESIF (Conseils Economiques et Sociaux des pays francophones), elle est aussi présidente Fédération des Particuliers-Employeurs de France (FEPEM) et de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille (EFFE). Elle dispose également d’une forte sensibilité pour la francophonie puisqu’elle était jusqu’à présent membre et référente Francophonie du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Elle anime le Comité francophonie qui regroupe toutes les 25 organisations officielles de la Francophonie basées à Paris.

- Roy Haddad de nationalité anglo-libanaise, formé à Sciences Po Paris, il a dirigé le réseau WWP (1er Groupe mondial de publicité) pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que le réseau JWT (aujourd’hui appelé Wunderman Thomson) pour l’ensemble du continent africain et le Moyen Orient. Expert des sujets de communication et de publicité, thèmes centraux de l’action de l’UNION Francophone, il est à l’origine du lancement de la Francophonie Connectée, lancée officiellement à l’Ile de la Réunion en mai .

- Vincent Montocchio est de nationalité franco-mauricien. Il dirige Circus Advertising, première agence de communication et de publicité de l’Ile Maurice et dirige par ailleurs la création de Publicis pour l’ensemble du continent africain. Dès le mois de mai, il encadrera les 200 jeunes professionnels de plus de 20 pays qui vont travailler sur des projets de campagnes publicitaires pour le climat.

- Claire Borotra, comédienne et scénariste au cinéma et à la Télévision. Co-fondatrice du Festival Livre en Scène organisé à Biarritz, elle est la Rapporteure des travaux de l’UNION sur le développement des Industries Culturelles et de la Création.

Ces nominations interviennent alors que l’UNION Francophone est à un tournant de son développement. Les 3èmes Rencontres de l’Océan Indien se tiendront du 18 au 21 mai 2021 en présence d’une délégation de parlementaires, de figures politiques et de dirigeants d’entreprise de l’espace francophone. Cet évènement sera l’occasion d’adresser l’ensemble des questions posées par le sujet brulant de la régulation des acteurs numériques : la souveraineté des États, la sécurité numérique, la fiscalité, l’établissement de règles publicitaires équitables et la rémunération des médias. Un certain nombre de personnalités seront auditionnées et des propositions établies (en partenariat avec l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie dont le SG est Jacques KRABAL), seront soumises à l’ensemble des experts présents.

Le fruit de ces travaux prendra la forme d’un livre blanc programmatique, qui aura vocation à être présenté aux chefs d’États francophone lors du Sommet de la Francophonie qui se tiendra fin novembre à Djerba, en Tunisie. Pour Christian Cappe, président de l’UNION Francophone, « Le moment est décisif et nous oblige à agir. La question de la gouvernance numérique est au cœur des débats politiques en France, dans l’Union Européenne et même dernièrement aux États-Unis. Les pays francophones, unis, peuvent avoir une voix commune afin de voir émerger des réglementations qui défendraient nos intérêts communs ».

À propos de l’UNION Francophone :

L’Union est une plateforme d’échanges commerciaux dans le domaine de la Communication et de la Création. Elle vise à promouvoir les contenus et les innovations au sein d’un espace économique qui partage la même langue, le français. Au travers de ses manifestations, L’Union veut faciliter l’émergence et la circulation des talents, encourager aux développements de médias puissants dans la sphère francophone et offrir aux marques des outils utiles en termes de rayonnement et d’impacts.

Contacts presse :

Valentin MAZELIER

0610463192

Un DealRoom Virtuel pour connecter les investisseurs aux entreprises à fort impact

Le Trade Hub Lance un DealRoom Virtuel

Pour Connecter les Investisseurs aux Entreprises à Fort Impact Économique

Le West Africa Trade & Investment Hub (Trade Hub) a annoncé le lancement de son DealRoom Virtuel qui permet aux investisseurs internationaux d’accéder aux informations et aux opportunités commerciales du Trade Hub. Financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), le Trade Hub vise à catalyser la croissance économique en Afrique de l’Ouest en utilisant une approche basée sur le marché. Grâce à son fonds de co-investissement, le Trade Hub entend attirer 400 millions de dollars de nouveaux investissements privés.

Le DealRoom Virtuel a été mis en place sur Asoko Insight, une plate-forme de données d’entreprise et d’engagement offrant aux investisseurs à l’international, aux multinationales et aux institutions de développement un moyen efficace de découvrir, présélectionner et dialoguer avec les entreprises africaines. Cette plate-forme innovante permet désormais aux investisseurs d’entrer en contact direct avec des entreprises prêtes à investir, et dans divers secteurs du portefeuille élargi du Trade Hub. Les investisseurs potentiels et les entreprises sélectionnées sont soumis à une vérification avant d’accéder au DealRoom Virtuel.

Le programme vise à renforcer les partenariats entre le Trade Hub et les investisseurs étrangers et nationaux en Afrique de l’Ouest afin d’améliorer la capacité des entreprises à étendre leurs activités commerciales, accroître leur productivité et créer des emplois.

« L’investissement du secteur privé est essentiel au développement en Afrique de l’Ouest et sur le continent en général, mais la recherche de partenaires commerciaux et le processus de vérification et de contrôle des entreprises constituent souvent un frein aux investisseurs qui veulent avoir un impact », a souligné Michael Clements, Chef de Projet du Trade Hub. « Le DealRoom Virtuel aide à résoudre ce dilemme, et le Trade Hub s’impatiente de voir comment il sera mis à profit pour stimuler la croissance économique dans la région. »

Les investisseurs peuvent accéder à la première série de transactions répertoriées ici, et qui représentent près de 30 millions de dollars en nouvelles opportunités d’impact. Le Trade Hub a choisi ces entreprises sur la base du niveau de croissance, de la géographie et de l’industrie. Le portefeuille de transactions couvre une large gamme de secteurs, notamment les entreprises opérant dans l’agriculture, les services financiers, la santé, l’eau et l’assainissement, la biodiversité, l’écotourisme, l’énergie, l’habillement et la logistique. Le Deal Room ajoutera plus de 100 transactions dans le portefeuille au cours de 2021.

« C’est passionnant de travailler avec l’USAID et le Trade Hub au moment où le projet alloue encore plus de ressources au développement du secteur privé en Afrique », a déclaré Greg Cohen, COO et co-fondateur d’Asoko Insight. « Les activités de recherche et d’innovation d’Asoko en Afrique de l’Ouest reflètent le nombre important d’entreprises qui offrent des produits de qualité et qui peuvent être très compétitives dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais qui manquent de capacité de financement et de commercialisation pour percer dans les marchés. Le Trade Hub a choisi des opportunités de qualité dans la région, et nous sommes fiers d’aider les entreprises à accéder à ces ressources afin de créer de nouveaux leaders au niveau local. »

À propos d’Asoko

Asoko Insight est la principale plate-forme de données et d’engagement pour les entreprises en Afrique, fournissant aux investisseurs mondiaux, aux multinationales et aux institutions de développement la voie la plus efficace pour découvrir, présélectionner et collaborer avec les entreprises dans leur marché cible.

https://www.asokoinsight.com/insights/developments

À propos du West Africa Trade & Investment Hub

Le West Africa Trade & Investment Hub (Trade Hub) est une initiative financée par l’USAID qui catalyse la croissance économique en co-investissant avec le secteur privé pour générer de nouveaux investissements, créer des emplois et augmenter la valeur des exportations régionales et internationales en Afrique de l’Ouest.

www.westafricatradehub.com

Tunisia Digital Summit

Les défis de la transformation digitale Post Covid

TPM (Tunisie Place de Marché SA) annonce l’organisation de la 5ème édition de Tunisia Digital Summit, les 19 et 20 mai 2021 en mode hybride à l’hôtel Laico Tunis et diffusé en live streaming sur TDS Event Platform.

La conférence est placée sous l’égide du Ministère des Technologies de la Communication et sera inaugurée par Le Chef du Gouvernement.

TDS est l’événement de référence qui réunit les décideurs des entreprises du secteur privé et public avec les experts de la transformation digitale et les principaux acteurs du numérique pour discuter et explorer les nouvelles avancées en matière d’innovation et des technologies émergentes : mobile, intelligence artificielle, robotique, Big Data, cloud, cybersécurité, l’expérience client…

Au delà de la technologie, TDS met l’accent sur la culture de changement auprès des décideurs publics et chefs d’entreprises et sur leurs capacités à livrer des projets de transformation numérique qui, pendant la pandémie de la Covid-19 ont étés accélérés et revus à la hausse. Toutefois, les enjeux demeureront au-delà de la crise sanitaire, voilà pourquoi le comité d’organisation de TDS a établi un programme innovant et diversifié lors de cette édition pour débattre d’un sujet prioritaire et d’actualité à savoir « Les défis de la transformation digitale post Covid « Des panels de discussions, des keynotes et des ateliers seront animés par des experts nationaux et internationaux pendant les 2 jours de l’évènement sur les nouveaux enjeux de la transition numérique qui impactent l’entreprise, l’administration et le citoyen :

- La pression sur la consommation de la technologie, l’utilisation des applications mobiles, des sites web et des infrastructures n’a jamais été aussi grande, en raison du travail et des services réalisés à distance. La cybersécurité et l’expérience client deviennent les priorités des décideurs du numérique dans le monde.

- Autre difficulté, les agents du numérique subissent également un grand manque de main d’œuvre technologique qu’il faut pourvoir et former. Le rôle de ces collaborateurs devient fondamental car leur culture et leadership vont déterminer la réussite des mise en place des projets.

- Les délais de réalisation et de livraison des projets IT doivent être plus courts. La pandémie a introduit la notion d’urgence et d’agilité des organisations qui ont pu approuvé en quelques semaines des projets de transformation numérique, qui, d’habitude, devront être validés sur plus d’un an.

- Tous les secteurs ont subi l’impact de la pandémie : l’industrie, le commerce, le tourisme, l’agriculture, l’éducation, les services et la finance. Les décideurs doivent se montrer résilients et agiles pour faire face et transformer la menace en une opportunité.

TDS 2021, va rassembler les experts qui vont discuter des nouvelles tendances et idées que l’administration et les entreprises peuvent utiliser pour lancer des projets de transformations numériques. Des décideurs du secteur public et privé viendront également partager leurs expériences de réalisation.

Les 100 exposants dont 35 en mode présentiel à l’hôtel Laico et 65 en mode virtuel sur TDS Online Event Plateform vont vous informer des nouvelles solutions et innovations technologiques pour accompagner les 2 300 visiteurs qui vont participer en mode physique et virtuel.

Connecter l’Afrique

Avec La Banque Mondiale

Combler le fossé numérique de l’Afrique : le pouvoir des cartes

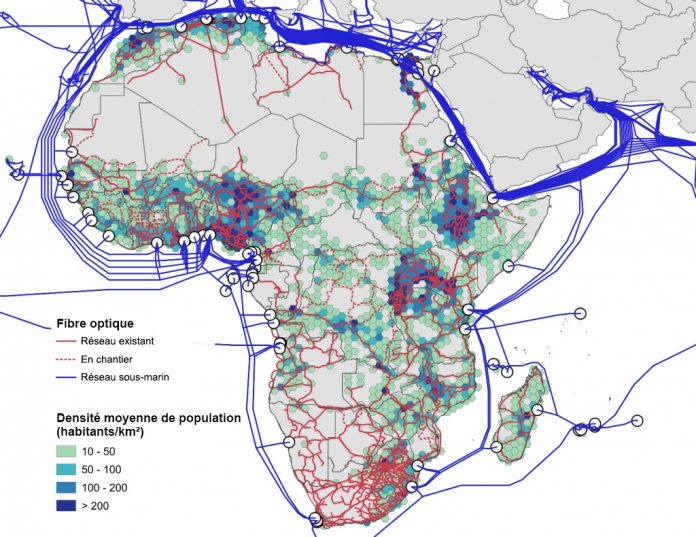

En 2000, la bande passante internationale du continent africain était inférieure à celle du Luxembourg (a). Vingt ans plus tard, malgré d’indéniables progrès, l’essentiel de l’Afrique est toujours déconnecté du reste du monde et des pans entiers de la population ne peuvent pas profiter pleinement des avantages de la connectivité.

Cent milliards de dollars : c’est le montant des investissements nécessaires pour garantir un accès universel à l’internet en Afrique d’ici 2030, selon un nouveau rapport (a) appelant à des mesures urgentes pour combler le retard de connectivité du continent. Un défi redoutable quand on sait qu’un tiers environ des habitants d’Afrique subsaharienne sont encore hors de portée des signaux mobiles à large bande. Pour atteindre cet objectif, le rapport (a) estime qu’il faudrait déployer au bas mot 250 000 kilomètres de fibre optique et créer près de 250 000 nouvelles stations de base 4G. Il faudra également faire preuve d’inventivité, insiste le rapport, pour les zones rurales isolées où les réseaux mobiles traditionnels restent inaccessibles. Alors que le constructeur aéronautique SpaceX a fait le pari du satellite et vient d’annoncer son intention de proposer une connexion haut débit via sa constellation Starlink dès le début de l’année 2020 — et envisage, à terme, d’offrir ce service en Afrique — d’autres opérateurs testent des solutions d’extension par drones et par ballons (a).

L’idée de cartographier les infrastructures numériques de l’Afrique fait son chemin, pour la simple raison qu’une carte vaut des milliers de discours. Pour universaliser l’accès sur le continent, il faut repérer les trous dans le maillage et suivre le déploiement des infrastructures numériques. Seule une représentation visuelle des lieux raccordés au réseau dorsal terrestre en fibre optique permettra d’avoir une idée précise de l’état de la connectivité en Afrique. La superposition des données démographiques (a) fournies en libre accès par le Centre commun de recherche de l’Union européenne et des données sur les réseaux en fibre optique (a) du Network Startup Resource Center permet un début de reconnaissance des besoins et de l’avancement de l’accès universel (voir la carte). Elle permet aussi de montrer que 45 % environ des Africains vivent à plus de 10 kilomètres d’une infrastructure réseau en fibre optique — soit plus que n’importe où ailleurs dans le monde.

Cette carte constitue un précieux point de départ, même si elle ne dresse pas forcément un tableau exact de l’état actuel de la connectivité en Afrique ni des données en temps réel sur le déploiement des câbles. Il faut souligner que l’indicateur de proximité des infrastructures numériques ne garantit pas la qualité de la connexion internet, la vitesse du débit ni même le taux de souscription. De nombreux autres obstacles à l’accès persistent, comme le coût (des services et des appareils), l’environnement réglementaire et budgétaire, la maîtrise des compétences numériques, le sexe et l’âge des utilisateurs, leur niveau d’instruction, etc. Mais les trous de la couverture haut débit étant une contrainte majeure, nous leur accordons la priorité.

Lire aussi : Kigali se projette en ville durable avec Tactis

Par ailleurs, la pénétration d’internet en Afrique concerne essentiellement les connexions mobiles, et la qualité du débit 3G ou 4G dépend de l’endroit où l’on se trouve. Lorsque les antennes-relais de téléphonie mobile ne sont pas reliées à la fibre (mais connectées au réseau par un faisceau hertzien ou un satellite), la vitesse et la capacité du signal sont en général limitées à 2,5G, ce qui interdit de parler de « haut débit ». En outre, notre carte représente les réseaux de fibres optiques terrestres et sous-marins existants et en construction. Un traitement supplémentaire serait nécessaire pour visualiser les réseaux opérationnels.

Ces données suggèrent cependant plusieurs pistes à explorer : elles mettent certes en évidence les endroits où les habitants sont les plus mal lotis et nécessitant donc des investissements, mais les opérateurs seront probablement plus intéressés par les zones densément peuplées que par les zones blanches. Les nouveaux investissements ne feront donc que dupliquer des opérations existantes au lieu de combler les trous. D’où la nécessité d’une intervention publique, comme par exemple le financement de l’accès universel.

Mais des efforts doivent probablement aussi être consentis sur le front des données : rares sont les informations fiables et les relevés actualisés des infrastructures numériques et, quand ils existent, ils sont souvent incompatibles avec un traitement informatisé. Si les infrastructures numériques faisaient partie du domaine public, alors les utilisateurs et les investisseurs dans d’autres secteurs de l’économie pourraient s’y appuyer. Il faudrait pour cela établir des cartes régionales des infrastructures numériques, afin de disposer en temps réel d’informations sur le fonctionnement et l’état du réseau. L’efficacité de la planification et des investissements passe par une cartographie plus fine.

Notre petite équipe, composée de spécialistes du développement numérique investis dans l’Initiative en faveur de l’économie numérique en Afrique (a) et d’experts de l’analyse des données géographiques, s’est donc lancée dans un nouvel exercice : superposer d’autres séries de données — comme les informations sur l’éclairage nocturne provenant des satellites de télédétection — et appliquer des techniques d’apprentissage automatique pour avoir à une compréhension toujours plus précise des besoins de connectivité.

Nous travaillons également sur des données nationales, afin de proposer une analyse visuelle plus détaillée des besoins et des zones blanches dans certains pays. Clairement, pour repérer les stations de base mobiles déjà raccordées à la fibre, nous allons devoir superposer les cartes des réseaux en fibre optique et celles des antennes-relais. Nous espérons que nos travaux aideront les opérateurs privés, les gouvernements et les partenaires du développement à raccorder progressivement l’ensemble du continent africain au reste du monde.

Encourager les startups dans l’innovation vers l’énergie

Financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par l’Agence française de développement, le programme Digital Energy Facility (DEF) lance un appel à projets le 6 avril 2021. Il s’adresse aux opérateurs énergétiques publics et aux start-up qui soutiennent l’innovation numérique dans le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne.

Soutenir la numérisation et la modernisation du secteur de l’énergie : c’est le but du programme Digital Energy Facility (DEF) qui lance un appel à projets annuel. En accord avec la Stratégie transition énergétique 2019-2022 de l’Agence française de développement (AFD), cette facilité entend soutenir l’intégration des sources d’énergie renouvelable dans les réseaux, accroître l’accès à l’énergie et améliorer les performances des opérateurs énergétiques, dans le but notamment de réduire les pertes techniques et commerciales.

Après ce premier appel à projets lancé le 6 avril 2021, trois autres suivront. En ciblant les principaux acteurs de l’écosystème numérique et énergétique – les start-up d’une part et les opérateurs électriques publics en partenariat avec les fournisseurs de technologies et de services innovants d’autre part – le Digital Energy Challenge offrira un soutien direct au développement de solutions innovantes pour améliorer l’accès à l’énergie, ainsi que les performances des opérateurs énergétiques.

Le premier appel à projets sera dédié aux pays d’Afrique subsaharienne et favorisera les technologies innovantes et les synergies et partenariats entre opérateurs énergétiques et acteurs du secteur privé, afin d’encourager le partage de savoir-faire et de bonnes pratiques.

Qui peut répondre ?