L’Espace Linga Tere (Centrafrique), le Naïf Théâtre (Paris), BlonBa (Mali)

Du 6 Mars au 5 avril 2014

LES AFRIQUES à Paris & A IVRY

Solidarité artistique internationale – Mali, Centrafrique, France

Grand Parquet / Théâtre d’Ivry Antoine Vitez /

Tournée Française et Européenne d’Avril à Juin 2014

Ces « Afriques à Paris » mettront en lumière le Mali et la Centrafrique et au-delà de la situation actuelle, la vitalité, l’énergie et l’enthousiasme artistique de ces deux pays.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la reconstruction et nous mettons tout en œuvre pour que les deux Centres Culturels, « le BlonBa » à Bamako, et l’Espace Linga Tere de Bangui ouvrent à nouveau les portes de leurs salles avec ces deux spectacles.

Cette opération s’inscrit par là dans une action de solidarité artistique francophone entre le Grand Parquet, le BlonBa, l’Espace Linga Tere et les nombreux partenaires associés au projet.

François Grosjean

Directeur du Grand Parquet

LES Afriques à Paris – solidarité internationale avec le Mali et la Centrafrique

2 spectacles

SONGO LA RENCONTRE – Espace Linga Tere, Bangui, Centrafrique

Texte et mise en scène de Vincent MANBACHAKA et Richard DEMARCY

Au Grand Parquet du 6 au 30 mars

Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez les 4 et 5 avril

Ala tè sunogo / Dieu ne dort pas – Le BlonBa, Bamako, Mali

Texte de Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Mise en scène de Jean-Louis Sagot-Duvauroux et Ndji Traoré

Au Grand Parquet du 6 au 30 mars

Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez les 4 et 5 avril

2 concerts réunissant des musiciens maliens et centrafricains (en cours de programmation)

Au Théâtre de la Ville : le 10 mars

Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez le samedi 5 avril à 20h : Mah Damba

Informations pratiques

Le Grand Parquet

Jardins d’Eole, 35 rue d’Aubervilliers, 75018 PARIS

Métro : Stalingrad, Riquet / Station Vélib’ et Autolib’ devant le théâtre

Le bar est ouvert une heure avant chaque représentation

Renseignements et réservations :

01 40 05 01 50 / billetterie@legrandparquet.net / www.legrandparquet.net

Tarifs :

• Plein tarif : 15 €

• Tarif réduit : 10 €

• Tarif enfant, étudiant (- de 26 ans) : 5 €

• Tarif spécifique pour les 2 spectacles : 20 €

Le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez

1, rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-Seine

Métro : Mairie d’Ivry (ligne 7)

Renseignements et réservations :

01 46 70 21 55 / theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Tarifs :

Pour chaque spectacle au théâtre : 15, 13 et 6 euros

Tarifs concert : 10 et 8 euros

Les deux spectacles 16 euros / 12 euros

Les trois spectacles 18 euros / 12 euros

Tarif repas africain : 10 euros

Le Théâtre de la Ville

2 place du Châtelet 75004Paris

Renseignements et réservations :

01 42 74 22 77 / www.theatredelaville-paris.com

Solidarité avec la République Centrafricaine et L’Espace Linga Tere de Bangui

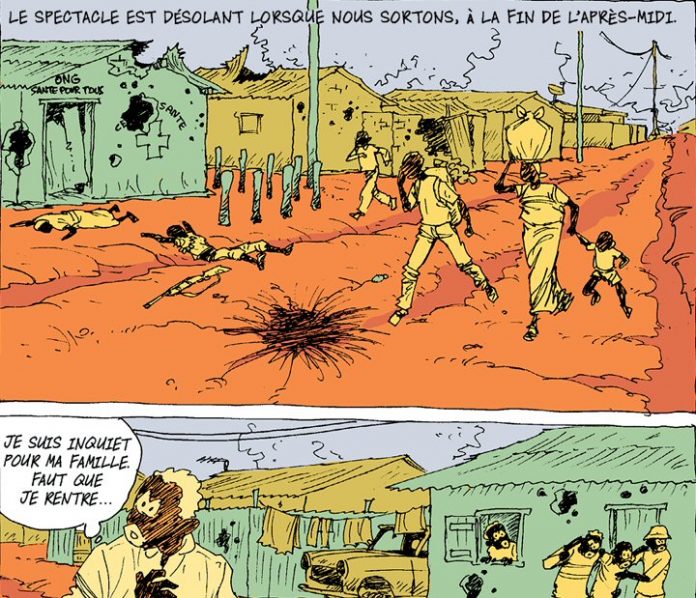

Comme chacun sait, la situation générale et en particulier humanitaire en Centrafrique est dramatique mais le temps de réactions positives, de la solidarité, et peut-être de la reconstruction est venu. A l’initiative de la Compagnie le Naïf Théâtre , du Grand Parquet, du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, et du Théâtre de la Ville, une chaîne de solidarité citoyenne s’est tissée ici en France avec le soutien de villes françaises et d’équipements culturels et associatifs pour permettre la remise en fonctionnement en plein quartier populaire de Bangui de l’Espace Linga Tere qui fut pillé et saccagé lors des récentes exactions.

L’Espace Linga Tere existe depuis plus d’une vingtaine d’années à Bangui. C’est une O.N.G. à vocation humanitaire, culturelle, avec des formations pour la jeunesse aux métiers de régie, d’administration, de gestion des associations, un lieu où la jeunesse et l’enfance occupent une très grande place.

Ce fut au long des années, en Afrique Centrale, un pôle essentiel de rencontres avec autant des grands artistes comme Tikken Ja fakholi, Ray Léma que des groupes de musiques traditionnelles, centrafricains, congolais, sénégalais, pygmées et même européens.

Après la destruction du Centre Culturel Français par des mutins, il y a plusieurs années, l’Espace Linga Tere est devenu le partenaire direct des Services culturels de l’Ambassade de France

Le Directeur-Animateur de cet espace, Vincent MAMBACHAKA, artiste centrafricain, licencié de l’Université PARIS III, ancien élève du Conservatoire, a participé à de nombreuses activités culturelles et théâtrales en France et avec la Francophonie, (Festival de Limoges, tournée européenne et Outre Atlantique dans ce cadre).

Il y a une vingtaine d’années avec Richard Demarcy du Naïf Théâtre, à l’époque professeur à Paris III, ils ont créé à Bangui, Songo la Rencontre, grand succès aux Francophonies de Limoges, puis en tournée européenne et américaine.

Puis ce fut pendant cinq années, la création des Ubu, version africaine de la Saga Ubu.

C’est grâce aux revenus de ces tournées qu’il put créer ce lieu à Bangui avec aussi le soutien très régulier de l’Agence Internationale de la Francophonie. Cette réalisation est vraiment une réussite du co-développement franco-africain dans une région à haute turbulence.

L’Espace Linga Tere dispose de deux théâtres de verdure, une bibliothèque et médiathèque, des salles pour cours et ateliers, une unité de production cinéma et une radio locale pour la ville de Bangui et des capacités de résidence.

En France en mars – avril – mai – juin

L’événement sera la venue en France, à Paris et en Région, d’une équipe de douze artistes centrafricains offrant la recréation de Songo la rencontre, grand spectacle pour tout Public, au sein duquel se trouvent trois chanteurs-musiciens-danseurs pygmées, mais également des contes et musiques traditionnels, des documentaires sur l’environnement y compris de réalisateurs internationaux, la faune (la protection … ou le massacre hélas!) des éléphants, la déforestation, les cultures traditionnelles, des expositions.

Centrafrique et Mali à Paris et en Région Parisienne

Tout débutera en mars par un mois de représentations, d’expositions et de projections, de colloques, de gastronomie, au Théâtre du Grand Parquet, à Paris, lieu multiculturel dans le 18ème et au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez.

Ce sera l’occasion d’associer le Mali à la Centrafrique avec le groupe BlonBa de Bamako qui a perdu son théâtre il y a huit mois, suite au couvre-feu. BlonBa fut déjà programmé l’an dernier au Grand Parquet avec grand succès avec sa pièce Dieu ne dort pas.

Linga Tere en Région

Puis ce sera pour l’Espace Linga Tere une tournée en région en mai et juin avec des partenaires déjà engagés qui prendront une demi-semaine de spectacles, d’expositions, de projections, de gastronomie centrafricaine.

Ainsi, la mairie de Chécy (Coordinatrice du réseau des mairies en coopération décentralisée avec la Centrafrique), les mairies de Bègles, Carcassonne, Montreuil Juigné, Billère, Bussy Saint Georges, un réseau de diverses villes d’Alsace coordonnées.

La recette des spectacles et des collectes diverses sera versée à ces groupes pour la remise en fonctionnement de ces lieux culturels très populaires.

SONGO LA RENCONTRE

Texte et mise en scène de Richard DEMARCY et Vincent MANBACHAKA

Au Grand Parquet, du 6 au 30 mars 2014

Les jeudis, vendredis et samedis à 19h, les dimanches à 15h

Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, le 4 avril à 14h30 et le 5 avril à 16h

Songo la Rencontre fut créé à Bangui il y a juste vingt ans grâce à l’association du Centrafricain Vincent MAMBACHAKA et du Français Richard DEMARCY.

Il fut sélectionné dans de nombreux festivals internationaux, de Limoges au Portugal et au Canada.

S’en suivirent deux autres spectacles UBU toujours et UBU déchainé fédérant cinq pays d’Afrique centrale : Trois ans de tournées sur les trois continents ; d’Avignon à Berlin, Lisbonne, Milan et de nombreuses autres villes, permirent la création par Vincent MAMBACHAKA, du Centre LINGA TERE dans un quartier populaire de Bangui.

Ce premier spectacle Songo la Rencontre sera recréé dans une nouvelle réécriture avec des comédiens de Linga Tere, des artistes Pygmées de la région de BAYANGA et une partie de l’ancienne équipe de création de 1993.

Le conte écologique à l’origine du spectacle

Au Long de leur vie ces deux Koungoulouba (bossus) ont peu à peu oublié ce qu’ils étaient et d’où ils venaient…toutes ces années pèsent lourd sur leur dos.

Aujourd’hui, ils doivent porter de bien mauvaises nouvelles aux villageois qui vivent près de la forêt : « GBAKO », comme « LA GRANDE FORET » tropicale de leur pays, dense, profonde aux arbres immenses, baignés par le majestueux fleuve Oubangui en plein cœur de l’Afrique.

Mais cette fois, les esprits protecteurs de GBAKO vont s’en mêler, détournant les bossus de leur chemin ; les séparant, transformant leur mission en un périple initiatique. Ce seront alors leurs danses, leurs chants, leurs mots quasi-magiques

« GBAKO MO YEKE TA KOTA »

et leurs cérémonies dans la grande clairière, sous l’œil de NZE / la Lune qui provoqueront la célébration de retrouvailles, dans leur corps et dans leur esprit, avec un autre passé, qui fut le leur plus lointain, un passé fondateur…Et comme dans les contes de tous les pays; c’est à travers les péripéties de cette histoire, et les épreuves, un rite de passage jusqu’à leur transformation, jusqu’à ce qu’ils deviennent « autres »…

SONGO LA RENCONTRE est un spectacle qui peut être vu par un public de tous âges (à partir de 5/6 ans).

Le spectacle est écrit dans les deux langues sango et français mêlés.

L’équipe artistique de Linga Tere

LES ARTISTES COMEDIENS-DANSEURS

– Rassidi ZACHARIA

– Boniface WATANGA

– Aimé-Césaire NGOBOUGNA

– Ludovic Patrick MBOUMOLOMAKO

– Gloria DONGOUE

– Natacha NGAKOSSI

– Ella-Flore NGOUANDJE

– Ruth Symphora NGONZO

– Bonaventure VONGA LAKOUETENE

LES ARTISTES DANSEURS-CHANTEURS PYGMEES

– MAPUMBA

– MOGBENDE

– MOKULE

LES ARTISTES DU NAÏF THEATRE

– Antonio DA SILVA

– Alpha Marie DAKOUNIA

Le 1er bossu retire la petite dent (Kété Pémbé)

Une grande partie des sommes de cession iront à l’opération de Solidarité / Reconstruction de l’Espace Linga Tere à Bangui (la réouverture sera un grand moment qui méritera un événement particulier de la coopération) ainsi que la réalisation de petites infrastructures sociales de base (santé, eau, assainissement, éducation.)

La presse à la création de Songo la rencontre, 1993

Le Monde diplomatique

« Richesse des différences culturelles : une version moderne et écologique d’un conte à l’origine portugais, africain, et brésilien. Avec le groupe Linga Tere de Bangui, Vincent Mambachaka et Richard Demarcy racontent l’expédition-initiation de deux petits bureaucrates bossus chargés d’annoncer aux habitants la prochaine destruction de la forêt.

Mais les esprits protecteurs des lieux veillent. Cette fable tout à fait réjouissante offre également le plaisir des « arts frères », danse, musique, chant, puisés dans les rituels traditionnels de la Centrafrique ou composés par les artistes. »

Libération

« Magie, rythme et bonne humeur n’excluent pas la rigueur scénique et contribuent largement à égayer ces Francophonies. Heureuse nouvelle pour les petits et les grands. Songo la rencontre de l’Espace Linga Tere est repris au Parc de la Villette. Rigueur et humour sont au rendez-vous d’un spectacle réjouissant. »

L’Humanité

« Drôle et efficace. Le grand mérite de ce spectacle c’est de permettre le métissage, l’échange, le dialogue artistique. Des danses et chants superbement exécutés, une pièce forte, onirique et burlesque. »

Calao (Côte d’Ivoire)

« La Centrafrique a offert le plus joli moment du Festival avec Songo la rencontre, une fable énergique, du charme, du rythme, de l’humour pour un conte en théâtre qui parle à tous. »

Afrique – Asie

« Un climat magique dans la forêt équatoriale. Une quête initiatique, une vraie création de l’Afrique profonde. Un message universel. »

Solidarité avec le MALI et le BlonBa, centre culturel de Bamako

BlonBa (Bamako, Mali)

Créé en 1998 par Alioune Ifra Ndiaye, son directeur, et l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, BlonBa est devenu un des centres d’art et de culture les plus féconds d’Afrique de l’Ouest.

La création théâtrale

Avec une douzaine de créations en quatorze ans, sa compagnie théâtrale s’est singularisée par une production régulière, largement diffusée : plus de quatre cents représentations dans huit pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord.

La salle

Depuis 2004, BlonBa disposait à Bamako d’une des salles de spectacle les mieux équipées d’Afrique de l’Ouest et y proposait une programmation régulière d’artistes maliens et étrangers. Quinze mille spectateurs l’avaient fréquentée durant la saison 2010-2011. La crise politique de mars 2012, qui a bloqué toute l’activité du pays, a eu raison de cet équipement unique en Afrique de l’Ouest. Une nouvelle salle est en projet.

L’audiovisuel

Concepteur d’émissions télévisées très populaires, BlonBa est le premier producteur audiovisuel indépendant du pays. BlonBa est également le seul membre africain de la Copat, une coopérative spécialisée dans la captation du spectacle vivant qui réunit une cinquantaine de théâtre francophones (L’Odéon, Les Amandiers, L’Oeuvre, Vidy-Lausanne…). Quatre des créations de BlonBa sont disponibles en DVD et ont été diffusées par des télévisions francophones.

Un théâtre en France

Depuis 2008, l’antenne française de BlonBa dirige le théâtre de l’Arlequin, à Morsang-sur-Orge (Essonne, France) où elle développe une politique d’expression de la diversité culturelle et d’ouverture aux publics populaires.

BlonBa est soutenu par :

Le Ministère de la Culture du Mali, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d’Espagne, Orange-Mali et Spirit McCann.

L’action de BlonBa en France est soutenue par la Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne et la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.

BlonBa dans la tourmente

2 octobre 2012

Alors que nous finalisions à Bamako le spectacle Ala tè sunogo (Dieu ne dort pas), le Mali a connu une des pires crises de son histoire : un coup d’Etat militaire improvisé, la partition du pays, le Nord aux mains de fanatiques islamistes, l’activité gelée. BlonBa n’a pas échappé à la tourmente et a dû abandonner sa salle de spectacle, qui était devenue au fil des ans un des plus beaux équipements d’Afrique de l’Ouest, un des pôles les plus féconds de la vie artistique africaine. Impossible, dans ces conditions de crise et sans rentrées régulières, de continuer à payer le loyer. Nos artistes et nos techniciens sont sans travail ou presque. Nous sommes entrés momentanément dans une économie de survie.

Ala tè sunogo était un spectacle prémonitoire, qui dès avant ces événements racontait par le théâtre et la danse contemporaine comment les maux de la société malienne entrainaient la fermeture d’une entreprise artistique. Rétrospectivement, il prend une actualité saisissante. Grâce à nos amis du Grand-Parquet (Paris18e), qui nous accompagnent depuis des années, nous allons pouvoir finaliser ce travail interrompu et le présenter au public parisien en mai 2013, puis à Bamako dès que la situation le permettra. Ce partenariat nous aide beaucoup à ne pas baisser les bras et nous remet le pied à l’étrier. Mais il nécessite l’intervention d’autres partenaires. Pour reprendre la production. Pour équilibrer la diffusion.

Nous faisons donc appel à tous ceux qui souhaitent contribuer à la pérennité de BlonBa, à la survie quotidienne de ses artistes, à l’expression artistique du Mali qui, même blessé, a beaucoup de richesses à partager. La finalisation du spectacle Ala tè sunogo peut en être l’occasion : soutien financier de collectivités et d’institutions concernées, participation de théâtres amis à la coproduction, diffusion du spectacle…

Nous espérons, grâce à cette solidarité aujourd’hui nécessaire, reconstruire très vite les conditions d’une production artistique autonome, conformément à l’objectif qui nous guide depuis l’origine de BlonBa. Alioune Ifra Ndiaye, directeur de notre structure, se joint à moi pour remercier d’avance tous ceux qui y contribueront.

Jean louis Sagot-Duvauroux

Ala tè sunogo / Dieu ne dort pas

Un spectacle de BlonBa – Tout public à partir de 10 ans

Au Grand Parquet, du 6 au 30 mars 2014

Les jeudis, vendredis et samedis à 21h, les dimanches à 17h

Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, le 4 avril à 20h et le 5 avril à 18h

La farce et le rêve

Solo, un jeune muet vit dans la rue, danse dans la rue, dort dans la rue. Goundo, la fille de Bougouniéré en est émue. Elle demande à sa mère d’héberger le garçon. Une connivence s’établit entre Solo et Goundo. La jeune fille comprend que la danse est le langage du jeune muet. Elle lit dans ses gestes et s’en fait l’interprète. Mais Bougouniéré veut se débarrasser du jeune homme, qui pèse sur son budget et provoque un intérêt trop insistant chez sa fille. Elle tente de le faire engager comme danseur par Cheikna, un opérateur culturel de la place.

De son côté, Cheikna est en proie à des attaques incessantes. Kotèso, un centre culturel qu’il a fondé et qui a prospéré provoque beaucoup de jalousies. Harcelé par les impôts, par la concurrence, par une administration corrompue, il est acculé. Même l’entreprenante Super-Bougou, experte en sciences occultes, ne parvient pas à dénouer la situation…

Un spectacle prémonitoire dont la création a été interrompue par le coup d’Etat du 22 mars 2012 et qui montre avec un humour féroce les failles (mais aussi les atouts) de la société malienne en crise.

L’équipe artistique

Diarrah Sanogo dans Bougouniéré et Super-Bougou

En 2009, Diarrah Sanogo a été sacrée « meilleure comédienne de l’Afrique » à l’occasion des Grands Prix du théâtre francophone. Très présente dans le cinéma malien, elle est surtout connue pour avoir créé et suivi le personnage très populaire de Bougouniéré. Diarrah Sanogo a participé à quasiment toutes les créations de BlonBa.

Souleymane Sanogo et Tidiani Ndiaye dans Solo

Souleymane Sanogo quitte la rue à 15 ans pour suivre une formation de danseur avec Kettly Noël. Travailleur acharné, artiste habité par la danse, il participe à l’aventure de Chez Rosette, une chorégraphie de Kettly Noël et a créé avec le chorégraphe Aly Karambé une pièce intitulée Sorciers sélectionnée pour la Biennale Danse Afrique Danse à Johannesburg (septembre-octobre 2012). Il est membre du Copier-Coller, un des foyers de la danse contemporaine à Bamako, créé avec le soutien du chorégraphe suisse Gilles Jobin.

Chorégraphe et danseur, Tidiani Ndiaye partagera avec Souleymane Sanogo le rôle de Solo. Directeur du Copier-Coller, il a suivi en parallèle avec des études supérieures d’Histoire à l’université de Bamako une formation en danse contemporaine avec Kettly Noël, Gilles Jobin, Fatou Traoré et de nombreux autres chorégraphes. Admis au CNDC d’Angers, il y termine un cycle de formation.

Adama Bagayoko dans l’inspecteur Banyango, Mademoiselle Jugu, l’huissier de justice, le juge

Adama Bagayoko anime depuis 25 ans une expérience originale de kotèba thérapeutique avec les patients du service psychiatrique de l’hôpital bamakois du Point G. Il a longtemps travaillé avec Philippe Dauchez, un proche d’Albert Camus, qui a accompagné à Bamako l’essor du kotèba moderne. Adama Bagayoko a conquis le public et la critique dans son interprétation stupéfiante du capitaine Soungalo Samaké, personnage principal du docufiction théâtral Vérité de soldat, une des dernières créations de BlonBa.

Alimata Baldé dans Goundo

Alimata Baldé représente la nouvelle génération de comédiens maliens. Elle a notamment joué dans Sud-Nord, le kotèba des quartiers, un spectacle de BlonBa, et dans Caterpillar, une pièce d’Hawa Diallo mise en scène par Claude Yersin.

Ramsès Damarifa dans Cheikna

Sidi Soumaoro, Ramsès Damarifa pour la scène hip hop, est un des rappeurs les plus appréciés de la jeunesse malienne. Son groupe, Tata Pound, fait régulièrement le plein du Palais de la culture. Il a séduit le public par la force de son jeu dans Bama Saba, un spectacle qui mêlait rap et kotèba et dans la pièce autobiographique Plus fort que mon père, créée en janvier dernier au Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez.

Musique : Issiaka Kanté, Idrissa Soumaoro

Compositeur et arrangeur de musique, Issiaka Kanté a été le beat maker du kotèrap Bama Saba et il a participé comme compositeur et comme acteur à Plus fort que mon père. Il assure les compositions musicales qui soutiennent les moments chorégraphiques du spectacle. Chérie, une chanson d’Idrissa Soumaora est également le support d’une chorégraphie.

Textes : Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Co-fondateur de BlonBa avec Alioune Ifra Ndiaye, Jean-Louis Sagot-Duvauroux est dramaturge et essayiste. Pour BlonBa, il a écrit ou co-écrit les textes de sept spectacles qui ont été largement diffusés dans l’espace francophone. Il est également l’auteur du scénario et des dialogues de La Genèse, long-métrage de Cheick Oumar Sissoko, sélection officielle Cannes 1999 « Un certain regard ».

Mise en scène : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Ndji Yacouba Traoré, avec les conseils de François Ha Van

La mise en scène du spectacle est le fruit, selon la tradition du kotèba, d’un travail très collectif. Jean-Louis Sagot-Duvauroux et Ndji Yacouba Traoré, qui a été l’assistant de Patrick Le Mauff dans trois créations de BlonBa, ont conduit ce travail. François Ha Van, qui a déjà travaillé sur trois spectacles de BlonBa, a contribué par ses conseils à sa forme définitive

Conseil pour les chorégraphies : Aly Karambé

Aly Karambé est aujourd’hui un des danseurs chorégraphes africains les plus sollicités. Il participe à la création en cours de la compagnie Salia ni Seydou. Il a déjà fait travailler Souleymane Sanogo, notamment dans sa dernière pièce, Sorciers, sélectionnée pour la Biennale Danse Afrique Danse, à Johannesburg (septembre octobre 2012).

Direction : Alioune Ifra Ndiaye

Alors réalisateur à l’ORTM, Alioune Ifra Ndiaye fonde BlonBa en novembre 1998. Il dirige depuis l’origine cette structure artistique et culturelle qui a pris une grande importance dans les champs du théâtre et de l’audiovisuel. Alioune Ifra Ndiaye est titulaire d’un master européen en ingénierie culturelle et d’un DESS en relations interculturelles. Il a élaboré le concept et réalisé de nombreux programmes télévisés très appréciés du public malien.

Je pense à des niches comme la « m-agriculture », la « m-health » et le « m-banking » [développement de ces secteurs sur le téléphone mobile, NDLR]. Au Kenya, les transactions financières par mobile sont déjà très fortement développées. À la différence du Nigeria et de l’Égypte, par exemple, qui ont investi ailleurs. On se dirige véritablement vers un monde sans cash.

Je pense à des niches comme la « m-agriculture », la « m-health » et le « m-banking » [développement de ces secteurs sur le téléphone mobile, NDLR]. Au Kenya, les transactions financières par mobile sont déjà très fortement développées. À la différence du Nigeria et de l’Égypte, par exemple, qui ont investi ailleurs. On se dirige véritablement vers un monde sans cash.