Les innovations technologiques peuvent transformer et améliorer les conditions de vie des populations.

Une fois encore, l’UIT, à travers une commission coprésidée par Paul Kagame, le président rwandais, et Carlos Slim, le président de la Fondation Carlos, propose dix défis.

D’après la Commission du large bande pour le développement numérique, les TIC et le large bande peuvent apporter des contributions majeures pour parvenir au développement durable.

D’après la Commission du large bande pour le développement numérique, les TIC et le large bande peuvent apporter des contributions majeures pour parvenir au développement durable.

L’organe de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Unesco l’a indiqué ce mois de septembre 2013 dans un rapport baptisé Solutions transformatrices pour 2015 et au-delà. Le rapport montre comment le large bande et les TIC participent à changer positivement le monde. Il présente aussi, exemples à l’appui, les principales opportunités pour la transformation et l’amélioration des conditions de vie des populations. Revue des dix défis de l’UIT inspirés de l’Agenda d’action pour le développement durable des Nations Unies.

Défi 1 : réduire l’extrême pauvreté et la famine

D’après la Commission du large bande, pour chaque augmentation de 10 points de pourcentage de pénétration du large bande dans un pays, le PIB pourrait augmenter de 1%. Dans certains pays, l’impact du large bande peut d’ailleurs être plus important. La Commission cite le cas du Myanmar, où l’impact économique total du secteur mobile a été estimé de 1,5 à 7,4% du PIB pour les trois premières années après l’attribution des licences téléphoniques. Plus encore, avec le large bande, le pays peut générer des emplois. « En République dominicaine, une augmentation de 10% dans la pénétration du large bande pourrait réduire le chômage de 2,9%, pendant qu’aux Etats-Unis, des études ont montré que pour 1000 lignes large bande, 80 nouveaux emplois sont créés », rapporte la Commission. Par ailleurs, une augmentation du débit de connexion est favorable pour l’économie.

Une récente étude rendue publique en 2013 par Ericsson, Arthur D. Little et l’Université de Technologie de Chalmers a montré que le doublement de la vitesse du large bande dans une économie nationale augmente le PIB de 0,3% en moyenne. D’après ce rapport, les 2,5 milliards de personnes non bancarisées à travers le monde pourraient avoir accès au crédit et aux services bancaires tels que M-Pesa, lancé au Kenya en 2007, MTN MobileMoney disponible en Afrique centrale, Tigo en Amérique latine et en Afrique, ou encore Easypaisa au Pakistan.

Défi 2 : atteindre le développement durable au sein des frontières planétaires

Selon le rapport de la Commission, tous les pays ont droit à un développement qui respecte les frontières planétaires, qui assure la production durable et des modes de consommation qui contribuent à stabiliser l’économie mondiale et qui aideront à stabiliser la population mondiale au milieu de ce siècle. Les solutions TIC innovantes peuvent soutenir la transition pour le développement durable et pour les systèmes de consommation à faible émission de carbone, note la Commission du large bande. Ceci en améliorant les flux d’informations. « La “révolution des données” va transformer nos capacités de collecte de données, de mesure et de surveillance. Elle va aussi améliorer la prise de décision et améliorer la gestion à travers de meilleurs indicateurs, la mesure du PIB et des comptes nationaux », écrit le rapport. Comme solutions TIC, le rapport propose le monitoring environnemental via le satellite, les alertes sur le trafic en temps réel, les vidéoconférences ou encore le télétravail. En effet, en ce qui concerne le changement climatique, le haut débit et les TIC joueront un rôle central en gardant l’humanité au sein des frontières planétaires à travers le passage à une économie à faible émission de carbone fondée sur les services dématérialisés.

Défi 3 : assurer l’éducation pour tous

Les pays doivent explorer de nouvelles méthodes d’éducation et aller au-delà des modèles traditionnels d’enseignement. Les nouvelles approches d’enseignement intégrant les TIC peuvent améliorer ces modèles traditionnels et répandre l’accès à la connaissance et au savoir à tous et à tous les niveaux d’éducation. La Commission, qui s’inspire de l’Agenda d’action pour le développement durable des Nations Unies, affirme que les programmes en ligne, les livres électroniques, les revues, les programmes scolaires entre les écoles distantes, la formation en ligne des enseignants et de nombreuses autres solutions TIC peuvent améliorer l’accès à une éducation de qualité et diversifier les programmes scolaires pour avoir les compétences nécessaires au développement. La Commission du large bande estime que la vulgarisation des TIC a suscité d’importants changements sociaux, et ces changements commencent à se vulgariser dans le domaine de l’éducation.

Défi 4 : parvenir à l’égalité des sexes, à l’inclusion sociale et aux droits de l’homme pour tous

Une étude d’Intel a montré qu’en Afrique subsaharienne 45% des femmes sont moins connectées que les hommes. Un rapport de la Commission du large bande sur le genre et le large bande montre que l’actuelle fracture numérique de genre occasionne de graves conséquences pour les femmes, notamment dans leurs capacités de développer les compétences en TIC et d’aller en compétition dans une économie digitale. En mai 2013 déjà, la Commission avait approuvé un nouvel objectif ambitieux visant à encourager l’accès des femmes aux TIC et appelant à l’égalité des sexes dans l’accès au large bande à l’horizon 2020. « L’accès aux TIC pourrait transformer des millions de vie de femmes en leur facilitant l’accès à la santé, à l’éducation, et même à un soutien financier et entrepreneurial », mentionne la Commission. Comme avantage, le rapport indique qu’une entreprise indienne a constaté une forte rentabilité lorsqu’elle a offert des outils numériques de gestion de stocks aux femmes dirigeant de petites entreprises.

Par ailleurs, le haut débit et les TIC peuvent être un mécanisme pour une inclusion sociale et numérique pour tous, notamment pour les populations défavorisées et éloignées. Les mesures à prendre sont simples, comme par exemple la fourniture des services bancaires mobiles aux personnes n’ayant pas accès au crédit et aux services bancaires. Ceci pourrait leur permettre de créer des PME et d’ainsi faire partie du système social. Des initiatives comme les Villages du millénaire, la communauté One million ou encore l’initiative Childcount au Kenya et dans certains pays de l’Afrique subsaharienne sont citées en exemple. De même, les TIC et le large bande peuvent permettre aux populations de prendre conscience de leurs droits et leur permettre de vivre dans une société plus juste et plus transparente.

Défi 5 : assurer la santé et le bien-être à tout âge

D’après un rapport de GSMA (l’association mondiale des opérateurs de télécommunications) et de PwC, les soins mobiles dans les pays en développement et en Afrique subsaharienne peuvent sauver des millions de vies dans les cinq prochaines années. Dans certaines régions de l’Afrique subsaharienne par exemple, des agents de santé communautaire utilisent des téléphones mobiles et l’accès au large bande pour offrir des services médicaux plus sophistiqués et de meilleurs soins de santé aux populations rurales démunies. L’implantation de la télémédecine dans les pays en développement est également une solution pour assurer la santé des plus démunis et accéder aux soins de santé non disponibles dans les zones rurales.

L’utilisation des TIC pourrait également permettre de faire des épargnes aux Etats. Une étude de Brookings Institution montre que la technologie mobile va transformer l’industrie de la santé des Etats-Unis, et ainsi épargner 305 milliards de dollars. Cette épargne proviendra entre autres de la réduction du temps de voyage, de la disponibilité de meilleurs moyens logistiques et de la rapidité dans la prise de décision. Pour la Commission, la santé permet aux populations d’atteindre leur potentiel, de travailler plus longtemps et plus régulièrement et de gagner davantage.

Défi 6 : améliorer les systèmes agricoles et augmenter la prospérité rurale

La Commission du large bande relève qu’environ deux milliards de personnes dans le monde vivent de petites exploitations agricoles, et ces chiffres incluent la moitié des personnes sous-alimentées du monde. Elle estime que les propriétaires de petites exploitations agricoles peuvent augmenter leurs revenus à travers l’accès aux marchés et à travers une meilleure sécurisation foncière. En effet, les téléphones mobiles peuvent aider ces agriculteurs à avoir accès aux services bancaires mobiles, aux informations sur les fluctuations des prix sur les marchés, à la météo et à des informations sur les cultures à forte valeur ajoutée. « En reliant les communautés rurales des services, des marchés, des connaissances et de l’information, les TIC peuvent stimuler l’efficacité et la gestion des ressources, augmenter le niveau de vie des populations rurales et accroître la sécurité alimentaire », indique le rapport qui cite l’initiative mFarmer. Une initiative mise en place par GSmA, en collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates et l’USAID, pour donner en temps réel, via les téléphones portables, les informations ci-dessus mentionnées à deux millions d’exploitants agricoles dans le monde entier.

Défi 7 : instaurer les villes inclusives et productives

Les TIC et le large bande peuvent permettre d’avoir des villes plus saines, plus productives, qui se développent de manière durable sur le plan économique, social et environnemental. Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en ville, avec sept personnes sur dix vivant dans les pays en développement, indique la Commission du large bande. Entre 2010 et 2050, la population urbaine mondiale va significativement augmenter pour atteindre neuf milliards de personnes, et augmenter ainsi la proportion urbaine à deux tiers de la population mondiale. Pour la Commission, la forte concentration urbaine ou la migration des populations des villages vers les villes engendre dans les villes une pression croissante sur les transports publics, sur l’eau potable et l’air, sur l’emploi, sur la planification urbaine, etc. Cette pression et ces défis varient en fonction des structures gouvernementales locales et nationales, du climat des affaires et du niveau de développement.

Selon le rapport, « contrairement aux nombreuses technologies en matière de durabilité encore en développement – à l’instar de la prochaine génération de biocarburants –, les solutions large bande existent déjà et sont mises en œuvre dans le monde entier. Cela comprend l’énergie et la surveillance du climat, les bâtiments intelligents qui utilisent la connectivité pour la sécurité. Cela inclut aussi le transport intégré et les solutions de communication pour remplacer et optimiser les déplacements, ou les services de gouvernance électronique pour limiter l’utilisation des papiers. » Les services cloud seraient également d’une importante utilité. « Sur le plan individuel, les TIC peuvent répondre activement aux besoins des populations, tout en soutenant des modes de vie urbains plus durables. Une réelle transformation exigera des solutions radicalement différentes face aux défis des villes, et va exiger que l’infrastructure urbaine de base ait son noyau sur les TIC », écrit le rapport.

Défi 8 : lutter contre le changement climatique et garantir une énergie propre pour tous

A l’horizon 2020, les solutions TIC auront la capacité de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone d’une quantité de 9,1 GtCO2e(gigatonnes équivalent dioxyde de carbone) dans six secteurs : le transport, l’agriculture et l’utilisation des terres, les bâtiments, l’industrie, l’énergie, la consommation et les services. C’est ce qu’indique le rapport Smart 2020 de Global e-Sustainability Initiative (GeSI), cité par la Commission du large bande. Les solutions innovantes du large bande vont permettre de réinventer les business models. Ainsi, l’avènement des bâtiments intelligents (comme en Espagne), des voitures électriques avec zéro émission de carbone, des services électroniques tels que l’e-santé, l’e-éducation, l’e-commerce, l’e-gouvernance et le télétravail permettront de lutter contre le changement climatique et de garantir une énergie propre pour tous.

Défi 9 : assurer la biodiversité, une bonne gestion de l’eau et des ressources naturelles

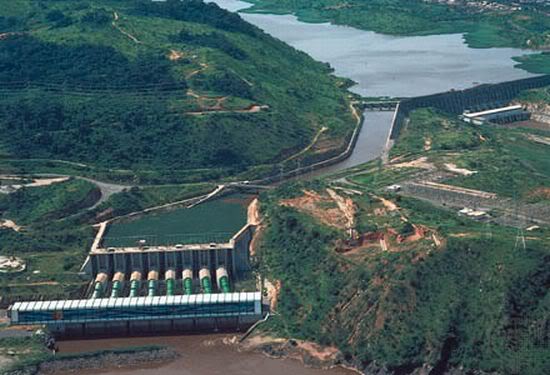

Pour la Commission, le large bande par satellite offre une observation sophistiquée de la terre qui est essentielle à la surveillance, au monitoring, à la protection et à la gestion des écosystèmes. Il offre la possibilité de transformer les services accessibles uniquement par Internet en services de monitoring sur téléphones mobiles, avec en plus le m-santé (services de santé sur le mobile), le m-éducation, le m-gouvernement et le m-commerce dans les régions éloignées. D’après le rapport, la surveillance par satellite contribue à une gestion effective de la biodiversité et de l’environnement en fournissant des informations précises et à jour sur la terre et sur les changements qui se produisent sur de vastes étendues qui sont difficiles à étudier.

Comme exemple, la Commission du large bande indique que les experts de l’UIT utilisent les satellites pour surveiller la déforestation, la couche d’ozone et les activités de pêche. Une activité soutenue par le Bureau de radiocommunications de l’UIT à travers ses allocations sur des satellites et ses études techniques. « Les TIC en général et des capteurs distants basés sur la radio en particulier sont essentiels pour l’observation de l’environnement, la surveillance du climat et la prévision du changement climatique. Ces technologies rendent disponibles les informations sur le changement climatique, qui sont importantes pour subvenir aux besoins de base des populations tels que la nourriture et l’eau », écrit le rapport Solutions transformatrices pour 2015 et au-delà.

Défi 10 : transformer la gouvernance pour le développement durable

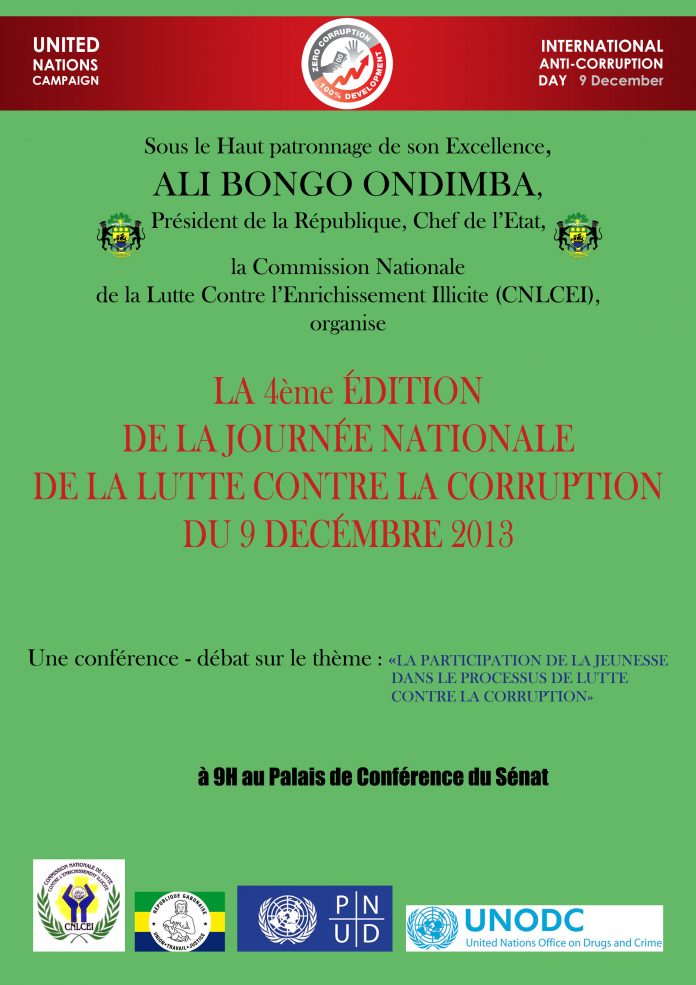

La bonne gouvernance n’est pas seulement une fin en soi, mais aussi un moyen important pour atteindre les trois autres dimensions du développement durable, à savoir le développement économique, le développement social et le développement environnemental. C’est ce que mentionne la Commission sur le large bande dans son rapport de septembre 2013. L’utilisation des TIC dans l’e-gouvernance ou la m-gouvernance (gouvernance via les services mobiles) offre en effet aux populations des outils accessibles pour mieux s’offrir les services des institutions publiques, ce qui favorise une large transparence et une responsabilité civique. « Le haut débit et notamment le haut débit mobile ont montré des résultats prometteurs dans l’avancement des objectifs de développement fondés sur les principes internationaux tels que la transparence et la reddition de comptes, les droits de l’homme et l’égalité des sexes », écrit le rapport. Sous d’autres cieux, les TIC peuvent contribuer à dénoncer les actes de corruption. Plus encore, en période électorale, les téléphones mobiles et les applications mobiles innovantes peuvent jouer un rôle essentiel dans la surveillance des actes frauduleux et l’engament des citoyens. Cela a été le cas avec l’application Ushahidi au Kenya, exemple d’ailleurs cité par la Commission du large bande.

Tous ces dix défis ne sauraient être atteints si certaines solutions ne sont pas mises en œuvre. La Commission a proposé dix solutions. Parmi elles, il faudrait rendre les TIC et le large bande haut débit accessibles à tous à des coûts abordables, déployer les politiques et les plans nationaux du large bande, créer un environnement réglementaire rationalisé et propice à l’ère du haut débit et qui supprime les barrières pour l’entrée sur le marché du large bande, ou encore développer des solutions appropriées pour maximiser la mobilisation des ressources, l’innovation et l’investissement dans le haut débit au sein des pays développés et en développement.

Par Beaugas-Orain Djoyum, pour le magazine Réseau Télécom No 65

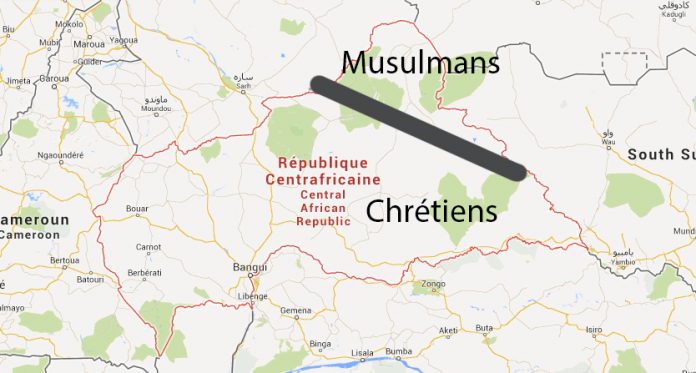

Parmi les candidats retenus figurent notamment l’actuelle maire de Bangui, Catherine Samba Panza, ainsi que Sylvain Patassé et Désiré Kolingba, respectivement fils des présidents Ange-Felix Patassé, au pouvoir de 1993 à 2003, et André Kolingba, de 1985 à 1993. Autre candidat retenu, Emile Gros Raymond Nakombo, un banquier proche de l’ex-président Kolingba, qui avait reçu le soutien de plusieurs centaines de manifestants rassemblés à Bangui vendredi.

Parmi les candidats retenus figurent notamment l’actuelle maire de Bangui, Catherine Samba Panza, ainsi que Sylvain Patassé et Désiré Kolingba, respectivement fils des présidents Ange-Felix Patassé, au pouvoir de 1993 à 2003, et André Kolingba, de 1985 à 1993. Autre candidat retenu, Emile Gros Raymond Nakombo, un banquier proche de l’ex-président Kolingba, qui avait reçu le soutien de plusieurs centaines de manifestants rassemblés à Bangui vendredi.

![OCEANIUM_lancement_reboisement_2010[2]](https://www.info-afrique.com/wp-content/uploads/2013/12/OCEANIUM_lancement_reboisement_20102.jpg)

![OCEANIUM_lancement_reboisement_2010[2]](https://www.info-afrique.com/wp-content/uploads/2013/12/OCEANIUM_lancement_reboisement_20102-234x300.jpg)

Dans toute la Casamance, de Niafarang à Elinkine, de Nioumoune à Marssassoum en passant par Tobor : des hommes, des femmes et des enfants ont replanté 6 302 000 pousses de palétuviers sur une surface de 1200 hectares. En 43 jours de travail acharné, les villageois de la Casamance ont planté l’espoir en terre avec les propagules de palétuviers…

Dans toute la Casamance, de Niafarang à Elinkine, de Nioumoune à Marssassoum en passant par Tobor : des hommes, des femmes et des enfants ont replanté 6 302 000 pousses de palétuviers sur une surface de 1200 hectares. En 43 jours de travail acharné, les villageois de la Casamance ont planté l’espoir en terre avec les propagules de palétuviers…

(l’

(l’

(Les femmes de la Casamance sont formées par les femmes du Saloum aux techniques de collecte responsable des huîtres de palétuviers) Développement durable

(Les femmes de la Casamance sont formées par les femmes du Saloum aux techniques de collecte responsable des huîtres de palétuviers) Développement durable

( Les mangroves sont une source de protéines majeure pour des milliers de communautés côtières, et un réservoir irremplaçable de la biodiversité.)

( Les mangroves sont une source de protéines majeure pour des milliers de communautés côtières, et un réservoir irremplaçable de la biodiversité.)