Elles sont aujourd’hui plusieurs centaines, les solutions mobiles et Internet conçues par des Africains.

Gratuites ou payantes, elles ont révolutionné les habitudes au grand bonheur des utilisateurs.

Les développeurs ne se privent plus de laisser libre cours à leur imagination. Et avec raison, puisque le secteur africain des applications, déclaré très prometteur par plusieurs analystes dont ceux de l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), ouvre une nouvelle ère pour les TIC sur le continent.

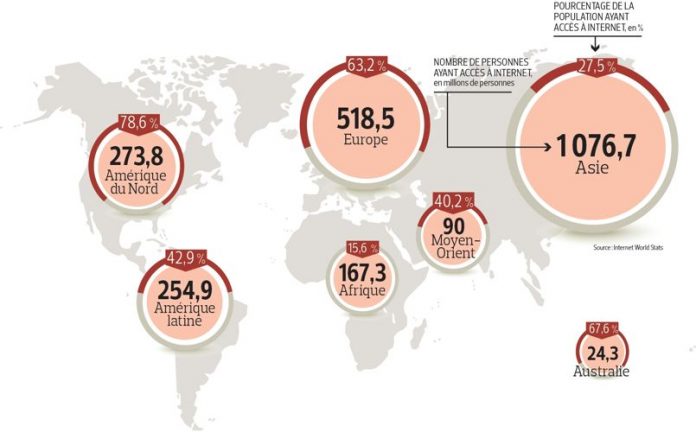

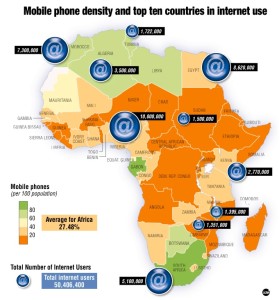

Avec plus d’un milliard d’habitants et 915 millions d’utilisateurs de mobile escomptés en 2015 selon GSMA, les développeurs africains ont tout pour réussir.

Avec plus d’un milliard d’habitants et 915 millions d’utilisateurs de mobile escomptés en 2015 selon GSMA, les développeurs africains ont tout pour réussir.

Et c’est l’Afrique de l’Est, véritable centre technologique en puissance, qui montre de plus en plus de quoi le lendemain des utilisateurs locaux d’Internet sera fait. Des pays comme le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie ou encore le Ghana se positionnent aujourd’hui comme principaux pôles de création. L’ingéniosité de leur jeunesse dans les applications mobiles est si riche que plusieurs entreprises technologiques comme Google, Ericsson ou Samsung multiplient les compétitions d’innovations pour la stimuler davantage. Voici donc 23 applications africaines pour changer la vie des populations :

1 – M-Pedigree : sus aux médicaments contrefaits

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les médicaments contrefaits sont la cause de quelque 100 000 décès par an en Afrique. Alors que l’accès aux médicaments est déjà difficile, le foisonnement de faux médicaments vient compliquer davantage la situation sanitaire sur le continent. Combattre le médicament contrefait en Afrique est devenu un véritable enjeu de santé publique.

Afin d’éviter aux populations de continuer à dépenser leur argent pour rien, le Ghanéen Bright Simons a mis sur pied l’application M-Pedigree en 2005. En 2007, il l’a officiellement lancée. C’est une solution mobile qui permet l’authentification des médicaments. Elle fédère les principaux opérateurs africains de téléphonie mobile, les industries pharmaceutiques et les instances gouvernementales de santé. Les populations n’ont qu’à envoyer gratuitement le code inscrit sur le médicament qu’elles veulent acheter par SMS. La requête est acheminée vers les serveurs de M-Pedigree, qui vérifient l’information auprès des industries pharmaceutiques, puis renvoie rapidement une réponse aux consommateurs. Le projet M-Pedigree a été testé pour la première fois au Ghana en janvier 2008. Lauréat du 4ème Forum NetExplorateur 2011, il est actuellement en cours de déploiement dans d’autres pays tels que le Niger, la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria ou l’Ouganda. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://mpedigree.net

2- M-Farm : des infos utiles et de qualité pour les agriculteurs

Comparés aux agriculteurs européens et américains, à la pointe de la technologie agricole, les paysans kenyans font pâle figure. Leur activité, plusieurs la pratiquent encore à l’aveuglette. Conséquences, leurs récoltes ne sont pas toujours fameuses.

Consciente de l’impact qu’une mauvaise production peut avoir sur la sécurité financière de ces personnes, et même sur la sécurité alimentaire du pays, l’entreprise agricole M-Farm Ltd, fondée par les Kenyanes Jamila Abass, Susan Eve Oguya et Linda Kwamboka, a lancé une application mobile et web éponyme. Celle-ci donne la possibilité aux agriculteurs d’avoir accès, en temps réel, à un certain nombre d’informations relatives à la météo, au prix de vente en détail de leurs produits, aux potentiels acheteurs, aux lieux où acheter leurs semences, etc. sur les cinq marchés principaux du pays que sont Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret et Kitale. Ainsi, fini les semis en mauvaise période, les arnaques autour du prix, la galère pour trouver à qui vendre… Les agriculteurs doivent simplement envoyer un SMS à un numéro court pour obtenir l’information dont ils ont besoin. Le SMS coûte 10 shillings, soit 0,1174 dollars. L’application est opérationnelle 6 jours sur 7. Elle a été lancée en 2011, après avoir remporté la compétition IPO48 et le prix de 2,5 millions de shillings (10 000 euros). L’application M-Farm est disponible sur le site http://www.mfarm.co.ke

3 – Kasha.mobi : une banque de données pour vos infos de valeur

Si vous avez des informations très sensibles ou importantes à sauvegarder, Kasha.mobi semble être l’application Internet qu’il vous faut.

Créée par l’entreprise Kenyane Mobile Planet, fondée par David Karanja Macharia, la solution web et mobile donne la possibilité à ses utilisateurs de conserver à vie des informations jugées importantes comme des numéros de compte en banque, des numéros de bordereaux de transactions monétaires, via SMS. L’application Kasha.mobi tire son nom du mot « Kasha », qui veut dire « boîte de conservation » en swahili. Pour accéder au service, il faut au préalable se faire enregistrer au service par SMS au 2273, ou alors visiter le site web www.kasha.mobi à partir de son ordinateur portable. Lorsque quelqu’un veut conserver une information, il l’envoie par SMS à Kasha.mobi au prix de 5 shillings, soit 0,0587 dollars. Lorsqu’un abonné veut par contre prendre connaissance d’une des informations qu’il a conservées, il doit simplement aller sur le site web du service pour voir toutes les informations qu’il a fait enregistrer. Cette fois c’est gratuit.

4 – Feem : un réseau local WiFi pour transférer ses fichiers sans peine

Dans un contexte où l’on n’a pas toujours les accessoires de son téléphone pour transférer des fichiers vers son ordinateur, ou encore des téléphones dotés de Bluetooth, le Camerounais Fritz Ekwoge a développé Feem.

L’application mobile permet d’envoyer et de recevoir rapidement des fichiers entre appareils grâce à un réseau WiFi local. Originaire de la région du Sud-Ouest, Fritz Ekwoge, qui est le fondateur de l’entreprise Feeperfect, a eu l’idée de concevoir cette solution à cause du faible pouvoir d’achat qui empêche encore les détenteurs de téléphones portables de contracter une connexion Internet mobile. En d’autres termes, avec Feem, pas besoin de connexion Internet pour être connecté et discuter avec les autres utilisateurs de l’application ou avec les autres appareils à proximité. En téléchargement gratuit sur le site www.tryfeem.com, l’application Feem a néanmoins déjà fait l’objet d’une centaine de téléchargements payants depuis l’Appstore d’Apple.

5 – Njorku : le moteur de recherche consacré aux offres d’emploi

Pour ceux qui recherchent du travail en Afrique, Njorku est l’outil idéal. Ce moteur de recherche inventé en 2011 par un groupe de Camerounais, Churchil Mambe Nanje, Bertrand Kima, Segue Gontran et Ebot Blaise, est consacré uniquement aux annonces d’offres d’emploi.

Il scanne en continu les sites d’offres d’emploi afin d’offrir un large éventail aux utilisateurs qui en font la demande. Le site recense les annonces au Nigeria, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, en Ouganda ainsi qu’en Égypte. Il est accessible gratuitement sur le web, et pas besoin d’enregistrement préalable. En 2012, Njorku a connu le grand honneur de figurer dans le classement des 20 start-up qui comptent en Afrique dans le magazine Forbes. Le nombre de visiteurs a atteint près de 15 000 par jour pour plus de 50 000 annonces d’emploi. Pour visiter le site web, il faut cliquer sur http://www.njorku.com.

6 – Djoss TV : la télé en communauté

Si vous en avez marre de regarder des programmes TV tout seul, de ne pas pouvoir partager vos émotions, faites un tour sur Djoss TV. C’est une plateforme web et mobile qui permet aux téléspectateurs qui regardent le même programme TV de discuter en temps réel via web ou SMS, d’interagir en temps réel avec les personnes sur le plateau des émissions tout en découvrant des informations complémentaires sur le programme que tous regardent. Fruit de l’imagination de quatre jeunes Camerounais, Patrick Ndjientcheu, Eloge Fokem, Aboubakar Sidiki Kouotou et Hervé Djia, l’application est née en 2011.

Son objectif : changer l’expérience de la télévision en Afrique, lui donner un côté communautaire propre à l’esprit africain. Lauréat du Cameroon Startup Challenge 2012, un événement technologique d’entrepreneuriat, l’application Djoss TV a tellement séduit des chaînes de télévision comme STV2 ou Equinoxe qu’elles ont décidé de l’essayer. Au fil du temps, de nombreux téléspectateurs adhèrent à la plateforme de télévision communautaire Djoss TV depuis l’adresse http://djoss.tv. Cependant, si les contributions aux programmes sont gratuites sur le web, l’envoi des SMS est payant.

7- Powertime pour consommer intelligemment l’énergie

Powertime est une application créée par la maison du même nom, fondée en 2009, et dont le but initial était d’apporter des réponses en terme de règlement de factures aux ménages et organisations, dans la consommation de l’électricité. Lors de sa création, l’application est destinée à faciliter la relation entre les consommateurs d’électricité et l’opérateur Eskom qui la fournit. Powertime, qui en est aujourd’hui à sa sixième version, a diversifié ses domaines d’intervention et permet de régler des taxes communales, de recharger son crédit de téléphone ou encore de recevoir des alertes sur la baisse d’énergie. Le principe d’utilisation est simple, on s’inscrit sur le site internet de l’opérateur et on suit la procédure. L’application elle-même est gratuite en téléchargement libre, mais son utilisation ne l’est pas. L’entreprise la considère comme un service à valeur ajoutée et un montant est prélevé en même temps que le règlement effectué. L’entreprise à l’origine du nom de l’application estime qu’en plus d’améliorer le service client, elle permet d’instaurer une consommation responsable de l’énergie, préservant ainsi l’environnement. En 2010, l’entreprise qui l’a conçue a reçu une distinction, celle de la meilleure application de la « App factor competition ».

8 – Nandimobile, une meilleure relation client

Gripeline est une application créée par trois ingénieurs ghanéens : une femme, Anne Amuzu et deux hommes, Edward Tagoe et Michael Dakwa. Le logiciel permet aux entreprises basées aux Ghana et qui y souscrivent de développer une relation plus accentuée avec la clientèle via le téléphone portable. L’objectif est d’établir entre les entreprises et leurs clientèles une relation plus étroite et plus large, tout en donnant un sentiment d’exclusivité au moyen de l’utilisation d’un téléphone portable par SMS ou le Wireless Acces Protocol (WAP). L’application a reçu le prix du Best Business Product en 2011, à l’occasion de la Launch Conference. L’utilisation des performances du logiciel est fonction du type de fonctionnalité souhaité. Il en existe en premium, et en basic, avec dans chacun des groupes une deuxième différenciation en lite ou non lite.

Source : http://nandimobile.com/

9 – Ushahidi : la gestion partagée de l’information

Ushahidi est une plateforme libre d’utilisation créée après la crise au Kenya, en 2007, à la suite de l’élection présidentielle. Ses fondateurs, Erik Hersman, Ory Okolloh, Juliana Rotich et David Kobia, lui avaient assigné pour but de collecter les témoignages de violence, de les envoyer par email et SMS, et de les placer sur l’interface Google Maps. C’est aussi le nom du logiciel open source développé pour ce site, qui a été amélioré depuis, rendu convivial et utilisé pour nombre de projets similaires. Ushahidi utilise aussi le concept de crowdsourcing au service de la cartographie sociale, une combinaison d’activisme social, de journalisme citoyen et d’informations géographiques.

Ushahidi fournit un mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou internet, générant une archive temporelle et géo spatiale de l’évènement. Le logiciel phare de la plateforme reste cependant SwiftRiver. Ce dernier permet de filtrer et de vérifier, en temps réel, des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS, email et RSS. Ce logiciel libre est particulièrement utile pour les organisations qui ont besoin de trier leurs données par fiabilité, non par popularité. Ces organisations incluent les médias, les organisations de secours et d’urgence, les journalistes et autres institutions. La plateforme a reçu de nombreux prix dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Le dernier en date est le MacArthur Award for Creative and Effective Institutions, obtenu en 2013.

Source : http://www.ushahidi.com/products

10- Afronolly : le cinéma sur un portable

Développée en 2011 par une agence nigériane de marketing en ligne (Fans Connect Online), Afrinolly est une application mobile qui permet aux utilisateurs de diffuser des faisceaux de divertissement africains. Les utilisateurs peuvent accéder à des bandes-annonces de films africains, des vidéos musicales, des comédies en ligne, l’essentiel des informations et des potins sur les célébrités, les dernières nouvelles de divertissement et d’autres contenus.

L’application dispose également d’une version Blackberry et peut être téléchargée gratuitement sur le site www.afrinolly.com ou sur Adroid Market. L’application compte de nombreux utilisateurs et a reçu en 2012 le prix de l’Androïd Developpers Challenge pour l’Afrique.

11- MPayer : l’astuce pour mieux gérer ses opérations de paiement mobile

Avec l’adoption du mobile money par presque toutes les entreprises, le monde de la finance a de plus en plus besoin de solutions de traitement facile, efficace et rapide des opérations.

L’entreprise Zege Technologies l’a compris, et c’est pour cela que le Kenyan Kariuki Gathitu, son fondateur, a créé MPayer. L’application mobile gère les paiements mobiles où les opérations sont traitées sur demande, par opposition aux opérations programmées. Elle gère des comptes de recouvrement d’entreprise comme celui du service de paiement de factures de M-Pesa. En plus, MPayer fournit aux entreprises les moyens d’intégrer leurs transactions d’argent mobile directement à leurs autres systèmes financiers de base. Vainqueur du prix du jeune innovateur en 2011 lors de la conférence AITEC, MPayer est un produit simple d’utilisation. Il suffit de s’enregistrer sur le site www.mpayer.co.ke pour en faire l’expérience.

12 – Zimbile : s’offrir une visibilité low cost

Bien que n’étant pas strictement une application, Zimbile est un site internet et une entreprise créée au Zimbabwe en 2011, dont le but est de venir en aide aux petites entreprises qui veulent s’offrir très rapidement une visibilité en ligne. Le site web permet ainsi aux entreprises et aux particuliers à travers l’Afrique de construire, en chargement rapide, des sites pour téléphones mobiles optimisés sous forme d’applications, en quelques étapes faciles.

Aucune connaissance technique n’est requise pour débuter et se faire plaisir avec cette solution. Une fois créés, les sites web peuvent être commercialisés par des canaux populaires tels que Facebook, Google+ et Twitter, assurant le maintien de la relation avec les clients par la fourniture d’informations précieuses. Mais les ambitions de Simon Kaguramamba, le fondateur de Zimbile, sont plus complexes. « Zimbile n’a pas été créé uniquement pour les petites entreprises, mais aussi pour toutes les personnes qui ont un contenu local à partager avec le monde », peut-on lire sur le site internet de l’entreprise. Même si l’utilisation de la plateforme est gratuite et rapide, la maintenance du site génère des services qui eux sont payants et permettent à l’entreprise de réaliser son chiffre d’affaires.

Source : http://www.zimbile.com/

13 – SlimTrader : une autre solution de paiement en ligne

SlimTrader est une entreprise d’e-commerce basée aux Etats-Unis qui possède et exploite la plateforme MoBiashara, permettant aux consommateurs d’acheter des services ou des biens avec leurs appareils mobiles. L’outil trouve sa pertinence face à une connexion internet lente et instable sur le continent africain, ce qui fait que pour de simples transactions en ligne, il faut attendre d’avoir voyagé.

Créée par Femi Akinde, un ressortissant nigérian, l’entreprise SlimTrader a ainsi trouvé dans la solution MoBiashara un moyen de soulager les charges liées aux transactions courantes dans les pays en développement, en fournissant le chaînon manquant à la réalisation de ces importantes activités. L’utilisation de MoBiashara est simple, il suffit d’aller sur le site et de s’inscrire comme vendeur ou comme acheteur, puis de suivre la procédure. L’achat peut donc se faire via la plateforme ou directement sur son portable par SMS. Si l’accès à la plateforme est gratuit, son utilisation génère des frais incorporés aux transactions qui sont effectuées par les utilisateurs. Bien que l’ambition de SlimTrader soit grande, le service n’est disponible pour le moment qu’au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, et en Ouganda.

URL : https://www.slimtrader.com/

14 – ArClean pour une ville de Dakar plus propre

Lorsque Dadja Bassou, un Togolais né au Sénégal et mordu d’informatique depuis l’enfance, décide de développer sa solution pour la gestion des ordures dans la ville de Dakar, la capitale du Sénégal, personne ne semble le prendre au sérieux. Pourtant ArClean est devenue plus qu’une application, c’est désormais le symbole de tout un projet. L’application, gratuite, permet à chaque utilisateur d’indiquer une poubelle en temps réel lorsqu’il passe devant, créant ainsi une grande cartographie des ordures et permettant de dénoncer la situation par des faits concrets.

Développée sous Androïd, ArClean a reçu le 23 mai 2013 dernier, le premier prix du concours « Apps for African City Life » organisé par l’équipementier Ericsson. Les promoteurs d’ArClean lui donnent aujourd’hui plusieurs facettes. Tout d’abord, celle d’un « serious game » qui éduque les gens par le jeu. Par exemple, les quartiers seront classés par ordre de propreté (ou de saleté). Elle donne par ailleurs aux habitants de Dakar la possibilité de s’exprimer et de dénoncer la situation par des preuves tangibles, et prête une voix crédible à leurs protestations pour rendre la ville durablement plus propre. L’application a donné lieu à des résultats inattendus. Elle permet désormais aux personnes qui récupèrent les objets de recyclage de les repérer facilement et de réduire les efforts de fouille dans la ville.

15 – Ubuntu : africain et libre de source

Ubuntu affiche aujourd’hui une grande ambition, faire en sorte que le monde entier puisse équitablement profiter du logiciel et, pour ce faire, que tout utilisateur d’ordinateur puisse être libre de télécharger, utiliser, copier, distribuer, étudier, partager, modifier et apporter des améliorations pour toute utilisation, sans payer de droits de licence. Le projet est lancé en 2004 par le Sud-africain Mark Shuttleworth. Devenu multimillionnaire après la vente d’une précédente entreprise, cet ancien développeur souhaite une version plus facile d’accès pour les novices et se consacre à la réalisation de ce projet.

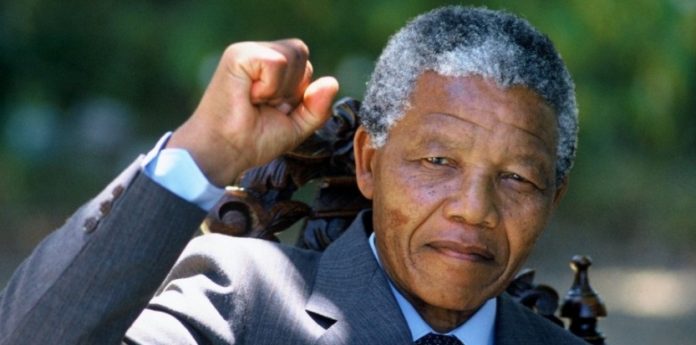

Pour le mener à bien, il créera parallèlement Canonical, société commanditaire officielle du système d’exploitation, et Ubuntu Foundation, une association à but non lucratif chargée, en cas d’échec de l’entreprise, de pérenniser le projet communautaire selon ces critères idéologiques de disponibilité pour tous. En 2013, Mark Shuttleworth présente Ubuntu Touch et explique dans une vidéo qu’Ubuntu vise à être disponible pour tout un écosystème incluant les télévisions, les smartphones, et les tablettes. Après avoir reçu de nombreux prix pour son originalité, Ubuntu est aujourd’hui organisateur d’un prix qui a honoré des personnalités comme Nelson Mandela, Fidel Castro et, en mars 2013, la célèbre artiste africaine Myriam Makeba.

Source : http://www.ubuntu.com

16 – No Bakchich : l’application qui combat la corruption

Au Cameroun, la corruption est un problème social majeur. Pour presque toutes les demandes de service public ou privé, il faut payer. Pourtant la corruption a été reconnue comme ennemi du développement de la nation, et un combat a été engagé par le gouvernement pour la faire disparaître.

Afin d’apporter sa modeste contribution dans la lutte contre cette habitude qui se poursuit sous cape, Hervé Djia, ingénieur informaticien et développeur d’applications, a créé No Bakchich. Il s’agit d’une application web et mobile qui donne aux usagers qui l’ont téléchargée la possibilité de dénoncer une demande de pot-de-vin. L’application, qui fait une comptabilité des dénonciations de demande de corruption et des services où l’on en demande le plus, permet également d’avoir accès à certaines procédures administratives en vigueur, et d’en ajouter d’autres via la plateforme web, afin d’éviter aux usagers de se faire escroquer. D’après Hervé Djia, l’idée de créer No Bakchich lui est venue après avoir compris que la corruption se nourrissait d’un manque d’informations sur les procédures officielles. Et pour véhiculer rapidement la bonne information, le téléphone lui a semblé le bon outil à large spectre. L’application est téléchargeable gratuitement sur le site http://nobakchich.org

17 – M-Pesa : une simple pratique devenue concept

Lorsque les utilisateurs de téléphones portables au Kenya et en Tanzanie commencent à effectuer entre eux des transferts de crédit susceptibles d’être récupérés en argent, ils ne savent pas qu’ils viennent de contribuer à la mise en place d’un système qui va révolutionner l’utilisation du portable en Afrique. Des experts commis par le Department for International Development de Grande-Bretagne vont alors se pencher sérieusement sur la question pour réaliser que la solution pourrait permettre d’offrir des services financiers en réduisant les coûts. Safaricon et Vodacom sont chargés de mettre en place le système et il mord presque instantanément. Le M-Pesa, tiré d’un mélange d’anglais (M pour mobile) et du Swahili (Pesa pour money) va très rapidement dépasser les frontières de sa Tanzanie et de son Kenya natal. Il est aujourd’hui le modèle de paiement le plus révolutionnaire de l’utilisation du mobile en Afrique. Aujourd’hui, M-Pesa qui est appliqué en Afghanistan, ou encore en Inde, ne sert plus seulement à offrir des microcrédits, il est au cœur d’un réseau de paiement des factures et autres services via le mobile. Le système regroupe aujourd’hui près de 14 millions d’utilisateurs et a reçu plusieurs prix pour son côté innovant et sa contribution au développement des NTIC.

18 – Ffene : la gestion d’entreprise à moindre coût

Ffene est une plateforme de gestion d’entreprise à faible coût qui permet aux petites et moyennes entreprises d’exploiter la technologie pour réduire les frais généraux encourus en raison de tâches administratives. Elle libère ainsi des ressources qui peuvent être redirigées vers des initiatives de croissance. Actuellement, Ffene peut être utilisée pour la comptabilité, la gestion de la relation client, la gestion des produits et la production de rapports d’activités.

Son utilisation est multiple et s’adapte aussi bien aux ordinateurs, tablettes, qu’aux portables. Pour y accéder on s’inscrit sur le site et on introduit les données de son entreprise. La plateforme, bien que créée par l’Ougandais Titus Mawano, a le mérite d’être gratuite et ouverte à toutes les entreprises du monde. Il demeure certes vrai que son utilisation n’est optimale que pour un petit investissement. La plateforme a suffisamment impressionné pour se voir attribuer, en 2012, le prix de l’Apps4Africa, dans la section Business Challenge

Source : http://www.ffene.com

19 – MedAfrica : l’aide-soignant à portée de main

MedAfrica est une application portable qui permet d’avoir accès à des informations médicales, comme les hôpitaux, les noms de médecins et même les symptômes de maladie. Avec cette application, les malades peuvent désormais retrouver un spécialiste, ou identifier rapidement la disponibilité d’un produit dans une pharmacie. Le produit, développé par le groupe kenyan Shimba Technologies, a d’abord connu une version qui n’était disponible que pour le Kenya (MedKenya).

Depuis lors, l’entreprise a obtenu de nombreux soutiens, dont un prix Ericsson en 2012. Pour y accéder, on télécharge l’application gratuitement sur le site du produit, et on peut bénéficier de l’application. Mais il semble que l’aventure africaine ne soit encore qu’à ses débuts.

Source : http://www.medafrica.org

20 – SenGeoSanté pour trouver un hôpital

SenGeoSanté est une application mobile innovante qui sert à localiser des structures sanitaires telles que les hôpitaux, les laboratoires et les pharmacies. C’est un système qui permet d’afficher ces établissements sur une carte. Grâce à SenGeoSanté, les citoyens, à travers leurs téléphones portables, sont en mesure de trouver un hôpital, une clinique ou la pharmacie la plus proche au Sénégal.

Qu’on dispose ou pas d’une connexion à Internet, SenGeoSanté permet à l’usager d’avoir des informations incluant les numéros de téléphone, les adresses et les services offerts par ces structures. Ces informations sont organisées par régions, départements ou quartiers. Les structures les plus proches de l’endroit où vous vous situez sont affichées sur une carte, et les itinéraires pour s’y rendre sont fournis à l’aide de Google Maps. Cette application est l’œuvre de Yannick Grimaud, un ancien étudiant béninois de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) de Dakar. Il a déjà remporté le premier prix d’un concours de développement d’applications mobiles au Sénégal.

21 – TransportDakar ou votre guide de la route

Le domaine des transports n’a pas été épargné par les innovations technologiques avec la mise en place de TransportDakar, une application qui s’intéresse à l’itinéraire des bus dont les usagers peuvent prendre connaissance à travers leurs mobiles. Ce système permet ainsi à l’usager d’avoir des informations sur l’itinéraire des bus, de choisir le véhicule approprié en fonction de sa destination, de déterminer les arrêts de bus et bien d’autres possibilités.

Cette application a permis à son concepteur, Houefa Awohouedji, une étudiante à l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) de décrocher le 3ème prix lors de la troisième édition du concours de développement d’applications mobiles organisé par Mobile Sénégal en partenariat avec Pace University, l’ESMT et d’autres sponsors. TransportDakar, qui fonctionne à partir d’une carte Google, ambitionne de soumettre une solution aux usagers du transport routier pour leur faciliter le déplacement.

22 – Icow : la réponse du berger

Quelle est la relation entre un éleveur de bétails et un portable ? La réponse, aujourd’hui, est toute trouvée, c’est l’application Icow. L’innovation pourrait ne pas créer de l’excitation à Wall Street, mais dans un pays qui compte 80% des éleveurs, elle compte énormément. Su Kahumbu reconnaît ne pas être un expert de la programmation informatique, mais il savait que ces éleveurs avaient besoin d’avoir des informations sur leurs activités et leurs opportunités.

Près de 42 000 personnes utilisent l’application. Ce qui ne satisfait pas encore son promoteur. L’application, qui a récemment remporté la première place de l’Apps4Africa, a de l’ambition, celle de couvrir les 1,6 millions de Kenyans et de s’étendre bien au-delà dans toute l’Afrique de l’Est. Elle est aujourd’hui accessible par Internet ou téléphone portable.

URL : http://www.icow.co.ke/

23 – Matatu : le poker à l’ougandaise

Si votre téléphone mobile intelligent manque de divertissement, pas de stress. Il suffit de télécharger gratuitement l’application mobile sous Android Matatu. C’est un jeu de cartes à deux dont le but est de jouer toutes ses cartes avant l’adversaire.

Le premier à jouer toutes ses cartes gagne la partie. Conçue par un groupe de quatre jeunes amis, Okalany Daniel, Guy Acellam, Zed Jasper Onono et Terry Karungi, l’application mobile ougandaise a été développée et présentée à la compétition Android Developper Challenge 2011 pour l’Afrique subsaharienne de Google. Elle y a d’ailleurs été finaliste. Devant son grand succès, la version présentée lors de la compétition des développeurs, jugée basique, a été améliorée en juin 2012. Selon Google Play Store, le jeu Matatu a rencontré un énorme succès dès son lancement en 2011. Il est classé parmi les trois jeux les plus téléchargés de la boutique Google, plus de 10 000 téléchargements. Le succès de l’application a poussé les concepteurs de Matatu à mettre sur pied la start-up Kola Studios. Matatu est accessible depuis l’adresse :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matatu.common&hl=en

Dossier réalisé par Muriel Edjo, Idriss Linge et Abdou Diaw pour le magazine Réseau Télécom No 63

Les autorités municipales estiment qu’il y a plus de 100.000 ressortissants étrangers travaillant illégalement actuellement à Dar es-Salaam. Alors que le ministère de l’Industrie et du Commerce n’a pas de chiffres exacts, on estime que chaque année, des milliers d’entrepreneurs chinois viennent ici pour travailler comme vendeurs ambulants ou petits commerçants.

Les autorités municipales estiment qu’il y a plus de 100.000 ressortissants étrangers travaillant illégalement actuellement à Dar es-Salaam. Alors que le ministère de l’Industrie et du Commerce n’a pas de chiffres exacts, on estime que chaque année, des milliers d’entrepreneurs chinois viennent ici pour travailler comme vendeurs ambulants ou petits commerçants.

Côté performances, il vous suffira de l’exposer une journée au soleil (8h) pour profiter d’une capacité de chargement de votre téléphone d’environ 2h, d’une autonomie de 40h à 120

Côté performances, il vous suffira de l’exposer une journée au soleil (8h) pour profiter d’une capacité de chargement de votre téléphone d’environ 2h, d’une autonomie de 40h à 120