Qu’il s’agisse de la vente des terminaux, de la construction des plateformes, des réseaux ou de la pose des backbones, la dizaine d’équipementiers qui se partagent l’Afrique s’en tire à bon compte.

Bourrés de gadgets

« Téléphone ? » Vêtue d’un tee-shirt floqué aux couleurs d’une marque de téléphone bon marché, Nadine, debout sur le trottoir du marché central de Yaoundé, hèle les passants pour leur proposer des téléphones portables. Elle tient une dizaine de spécimens de ces marques chinoises calés sous ses aisselles ou entre ses mains. Avec son débit rapide et des explications concises, elle réussit même à vendre aux conducteurs : « Ce modèle prend deux cartes SIM et sa batterie a une autonomie de deux jours. Vous avez aussi la radio, la télévision, l’appareil photo et beaucoup de jeux », explique-t-elle.

« Téléphone ? » Vêtue d’un tee-shirt floqué aux couleurs d’une marque de téléphone bon marché, Nadine, debout sur le trottoir du marché central de Yaoundé, hèle les passants pour leur proposer des téléphones portables. Elle tient une dizaine de spécimens de ces marques chinoises calés sous ses aisselles ou entre ses mains. Avec son débit rapide et des explications concises, elle réussit même à vendre aux conducteurs : « Ce modèle prend deux cartes SIM et sa batterie a une autonomie de deux jours. Vous avez aussi la radio, la télévision, l’appareil photo et beaucoup de jeux », explique-t-elle.

Elle résume ainsi l’atout maître des téléphones chinois : bon marché (moins de 15 euros pour certains modèles) et bourrés de gadgets. Qu’ils soient durables ou pas, ces terminaux aux marques inattendues ou carrément inconnues inondent les marchés africains, mettant en déroute certains équipementiers occidentaux de grande renommée confinés sur les segments du haut de gamme, peu courus. Sur le continent, même les compagnies de téléphonie filiales de firmes occidentales préfèrent désormais commercer avec les géants chinois Huawei et Zhongxing Telecom (ZTE) pour la construction de leurs plateformes.

Huawei mise sur sa politique low-cost pour évincer les Occidentaux

Il y a un an, Li Dafeng, président pour l’Afrique australe et orientale de la société chinoise Huawei Technologies, leader de la fabrication d’équipements de télécommunications dans son pays (et deuxième dans le monde après Ericsson), prévoyait de réaliser une croissance de 30% de son chiffre d’affaires sur sa zone d’ici à fin 2015. Il y a un an, la société, qui réalise 13% de ses ventes globales en Afrique, revendiquait déjà un chiffre d’affaires de 3,42 milliards de dollars sur l’ensemble du continent, en augmentation de 15% par rapport à 2010. Dans le contexte de pauvreté qui prévaut sur le continent, Huawei mise sur sa politique low-cost pour évincer les majors occidentales, et ne leur réserver qu’une part marginale du marché. Une bataille certainement pas gagnée d’avance car la plupart des équipementiers, se fondant sur les perspectives particulièrement prometteuses du marché des télécoms en Afrique, adoptent des politiques ciblées pour améliorer leurs pénétrations du marché africain, et le low-cost n’est plus l’apanage des seuls Chinois : on trouve déjà des terminaux Samsung ou Nokia à moins de 100 euros.

Perspectives prometteuses

Sur ce continent où le marché des télécoms s‘accroît au rythme accéléré de 30% par an, les équipementiers entendent bien faire leur trou dans la niche, d’où la rude concurrence qui oppose une dizaine d’équipementiers sur tous les segments de ce business juteux. Dans les prochaines années, avec les généralisations annoncées des technologies 3G, plus d’opportunités encore seront offertes. Outre les terminaux, dont les ventes sont en hausse constante et où la Chine semble décidée à faire plier les grandes marques européennes, l’équipement des plateformes des opérateurs, la construction des réseaux et relais, la pose de câbles sous-marins à fibre optique, ou encore le déploiement des backbones donnent un bel avenir aux marchés africains des télécoms. Ces perspectives prometteuses sont d’ailleurs confirmées par GSM Association, une organisation qui défend les intérêts communs de 700 opérateurs mobiles dans le monde. Selon une étude de cet organisme consacrée à l’Afrique, les cinq prochaines années devraient voir plus de 50 milliards de dollars investis en extensions de réseaux GSM/GPRS, EDGE et HSPA en Afrique subsaharienne, avec pour objectif de couvrir plus de 90% de la population et de permettre l’accès à Internet et à des services multimédias. Compte non tenu des réseaux CDMA en construction. Il s’agit de 350 millions de personnes sous couverture mobile, mais ne pouvant s’offrir un téléphone portable. Premiers bénéficiaires de cette manne : les équipementiers, qui engrangeraient ainsi des bénéfices sur toute la ligne.

Cette croissance de l’activité des équipementiers sur le continent a d’ailleurs défié la crise européenne. Car selon Guy Zibi, ancien directeur de recherche au cabinet américain Pyramid Research, il n’y a pas de risque que la crise, qui par ailleurs affecte peu la croissance des pays africains, ait des conséquences sur la demande en équipements et services de télécoms en Afrique. Il note d’ailleurs qu’il y a quelques années, dans le contexte d’inflation des prix des produits alimentaires et de l’essence, les télécoms africaines ont connu leur plus forte progression depuis dix ans en termes d’abonnés et de chiffre d’affaires.

Les Occidentaux n’ont pas dit leur dernier mot

Le déploiement de Huawei et ZTE étant soutenu par les banques chinoises à hauteur respectivement de 30 et 15 milliards de dollar, ils ont déjà établis un leadership incontesté sur le déploiement des réseaux à la norme CDMA, ce qui crée également un marché captif pour leurs terminaux CDMA. Même si les deux mastodontes chinois s’adjugent déjà de gros contrats avec certaines filiales des groupes MTN, Orange ou encore Safaricom, les leaders traditionnels tels qu’Ericsson gardent la main. Et l’essentiel des opérateurs GSM du continent font toujours recours à Ericsson, Siemens, Alcatel-Lucent ou encore Motorola. Par exemple, Airtel a eu recours au savoir-faire d’Alcatel-Lucent pour doper les infrastructures réseaux de ses 17 filiales du continent : « L’essor des smartphones sur le continent africain génère une forte demande en services de données haut débit mobile, notamment pour la visioconférence et les jeux en ligne », explique le groupe Alcatel. En réponse à cette croissance actuelle et future, Alcatel-Lucent équipera les réseaux de transport et de backhauling mobile d’Airtel Afrique de sa technologie IP/MPLS (IP/Multiprotocol Label Switching). Si le chiffre du contrat n’a pas été dévoilé, nul n’ignore qu’il y a là de quoi rendre le sourire aux actionnaires d’Aclatel-Lucent.

Samsung : l’Afrique comme deuxième plus grand marché du mobile

Le groupe coréen, premier fabricant mondial de smartphones, mise sur le continent africain.

Lors de la quatrième édition du Forum Afrique de Samsung organisée à Cape Town (Afrique du Sud) à la fin du mois de mars 2013, le directeur général de Samsung Electronics en Afrique, KK Park, a présenté les perspectives de développement du groupe en Afrique. Il a notamment souligné que la préoccupation majeure de Samsung reste le développement de technologies visant à résoudre toutes les difficultés auxquelles les Africains sont confrontés. « Nous le ferons par le biais de notre initiative “Built-for-Africa”, conçue pour l’Afrique. Aujourd’hui, les consommateurs s’attendent à avoir des offres et des solutions capables d’améliorer leur style de vie. En conséquence, nous devons combiner plusieurs technologies pour mettre sur le marché des offres de ce genre. Samsung n’est plus un simple fournisseur pour un seul type d’appareil. Aujourd’hui, nous offrons une solution globale », a-t-il affirmé.

« En tant que société, notre mission est de contribuer au sein des communautés dans lesquelles nous vivons : les entreprises existent pour apporter une contribution significative à la société. Si notre contribution est reconnue, notre entreprise se développera en termes de revenus, de bénéfices, etc. Notre succès en affaires est uniquement déterminé par notre contribution », a souligné M. Park. « Cette année, nous continuerons à mettre l’accent sur la conception de solutions intégrées pour l’Afrique qui servent toutes les populations sur le continent », a-t-il annoncé.

Ce forum a été l’occasion pour Samsung de présenter ses dernières innovations. Parmi elles, le climatiseur avec moteur Jet Cool, le réfrigérateur Duracool intelligent, le Galaxy Note écran 8, le réfrigérateur quatre portes qui communique avec le monde extérieur, la TV LED Samsung de 85 pouces, l’application Kleek, ou encore un service de musique en streaming. En octobre 2012 déjà, Georges Ferreira, le vice-président de Samsung Afrique, expliquait le choix du lancement du Galaxy Note II sur le continent africain par le dynamisme de son marché. « L’Afrique est le deuxième plus grand marché mobile au monde. […] 450 millions de téléphones sont actifs en Afrique », affirmait-il. Pour lui, les entreprises qui auront compris l’environnement africain avec ses besoins spécifiques pourront se démarquer de la concurrence. D’après lui, les appareils mobiles doivent passer avant les PC.

Nokia : objectif, offrir des technologies haut débit mobile à l’Afrique

L’entreprise a récemment fusionné ses équipes opérationnelles d’Afrique et du Moyen-Orient afin d’offrir aux entreprises de mobiles une meilleure qualité de service.

Nokia Siemens Networks est une joint-venture officiellement née le 1er avril 2007 de la fusion des divisions réseaux de l’Allemand Siemens AG (Siemens Network) et du Finlandais Nokia (Nokia Networks Business). En début d’année 2013, le groupe a fusionné ses équipes opérationnelles d’Afrique et du Moyen-Orient, créant désormais un département unique pour les deux continents. Igor Leprince, qui présidait la division Moyen-Orient, est aujourd’hui à la tête de la nouvelle entité. En Afrique particulièrement, le groupe opère dans près de vingt pays.

Nokia Siemens Network explique sur son site web qu’il espère à travers cette synergie fournir une meilleure qualité de service dans les deux zones, principalement aux entreprises de mobiles qui opèrent en Afrique et au Moyen-Orient, comme Vodafone, Zain, Barthi Airtel, Etisalat ou encore la Saudi Telecom Company. Selon Informa and Telecom Group, Nokia Siemens Network occupe la troisième place sur le continent africain, avec 22% de part de marché déclarée à fin 2012. L’entreprise emploie sur le marché africain 1478 personnes, selon des informations disponibles sur son bilan annuel 2012. Le groupe a aussi enregistré dans la même période une baisse de ses chiffres de ventes à 548 millions de dollars, contre 579 en 2011. Mais il a fait mieux qu’en 2010 lorsqu’il avait vendu pour 514 millions de dollars. L’Afrique reste donc un marché modeste pour ce géant qui a réussi à vendre pour 13,370 milliards de dollars en 2012.

Le groupe ne dispose pas d’une stratégie propre à l’Afrique, mais d’une stratégie globale qui intègre l’amélioration de sa position sur le continent. « La zone Moyen-Orient et Afrique est un marché clé pour Nokia Siemens Networks, où nous avons identifié une demande croissante des opérateurs pour les technologies haut débit mobile avancées, y compris les technologies TD-LTE et FDD-LTE. Conformément à notre objectif de devenir le spécialiste mondial du haut débit mobile grâce à l’innovation de produits et de processus de qualité, nous sommes absolument déterminés à aider nos clients de la zone Moyen-Orient et Afrique à devenir des fournisseurs de haut débit mobile avancé », indiquait Igor Leprince, le responsable Afrique et Moyen-Orient, le jour de son installation.

Motorola : petit à petit sur le continent

Motorola Solutions a ouvert en novembre 2012 un bureau régional au Kenya, qui couvrira l’Afrique subsaharienne, à l’exclusion de l’Afrique du Sud.

Motorola Inc est une entreprise américaine fondée en 1928 par Paul Galvin. L’histoire de cette entreprise est riche et dense. Sa présence en Afrique reste très faible et ciblée, son marché le plus important étant celui des Etats-Unis d’Amérique, qui a absorbé près de 5 milliards de dollars des ventes du groupe. L’Afrique fait partie des autres marchés (autre que la Chine, la Malaisie, le Royaume-Uni, le Japon, le Danemark et Israël) qui ont représenté à eux tous près de 3 milliards des ventes du groupe. Le fait est que les solutions Motorola sont plus orientées investissements publics, un marché très contracté en Afrique. Motorola semble vouloir élargir ses parts dans le segment du privé, et s’est donné les moyens pour y parvenir.

En novembre 2012, Motorola Solutions a ouvert un bureau au Kenya afin de profiter du potentiel de ce pays leader africain dans les secteurs de l’information, de la communication et de la technologie. Ce bureau, qui est régional, couvrira l’Afrique subsaharienne, à l’exclusion de l’Afrique du Sud.

Motorola s’est illustré en créant de nombreux objets devenus usuels, tels que le talkie-walkie. Il a été parmi les premiers à construire des récepteurs de télévision en couleur. L’entreprise est connue aussi pour avoir fabriqué des appareils à usage domestique comme des set-top box et des magnétoscopes numériques. Dans le domaine des réseaux de télécommunications, elle concevait et commercialisait des équipements d’infrastructure pour réseaux sans fil tels que des stations de base et amplificateurs de signal pour des transmissions sans fil. Dans le domaine des produits à usages industriel et militaire, elle a participé au lancement de la constellation de satellites de télécommunications Iridium.

Panasonic : l’Afrique, après l’essoufflement des marchés européens et américains

L’entreprise japonaise s’est dotée d’un vaste réseau de partenaires à travers presque tout le continent pour la distribution de ses produits et services.

Fondée par Konosuke Matsushita en 1918, l’entreprise japonaise Matsushita, devenue Panasonic en janvier 2008, est spécialisée dans l’électronique et l’informatique grand public et professionnels. Elle vend des téléviseurs, des caméscopes, des appareils photo, des baladeurs, des téléphones portables, des caméras professionnelles, des ordinateurs portables, de l’électroménager, des fax, des copieurs, etc. Basée à Osaka, au Japon, la société produit elle-même ses composants et fabrique ses produits. Elle est propriétaire de la Japan Victor Company (JVC) et de Lumix. Panasonic possède plusieurs filiales en fonction du produit électronique. Sanyo et Ramsa en sont des exemples. La première est spécialisée dans les télévisions et les lecteurs DVD, tandis que la seconde produit du matériel musical à destination des musiciens et des studios d’enregistrement.

Consciente du fort potentiel du marché africain en produits électroniques et technologiques, devant les marchés européens et américains en plein essoufflement, Panasonic s’est doté d’un vaste réseau de partenaires à travers presque tout le continent pour la distribution de ses produits et services de gestion de documents, d’images, de communication et d’informatique. L’Afrique du Nord est devenue la plaque tournante de ses activités, focalisées en Tunisie, puis au Maroc où la société vient de faire son come-back. D’après Hiroshi Sugimoto, le directeur régional Afrique pour Panasonic, « l’Afrique est en train de devenir l’une de nos priorités pour notre développement. […] Nous cherchons le haut de gamme. Nous voulons ainsi offrir à nos clients des produits premium. Il est pour nous hors de question de nous battre sur le créneau du bas et du moyen de gamme. »

Absent pour le moment en Ethiopie, en Egypte, en Somalie, au Soudan, en Lybie, en Erythrée, au Kenya et à Djibouti, le groupe japonais dirigé par Kunio Nakamura, le président directeur général, mise sur la qualité de ses appareils et leur concept écologique pour se faire une place dans les affaires. Par rapport aux autres zones, les prix africains sont presque identiques : 800 000 à 900 000 FCFA (entre 1220 et 1370 €) pour un écran plasma de 127 cm.

Lenovo : accent sur la vente des PC en Afrique

Pour dominer le marché africain, l’équipementier chinois a focalisé sa politique commerciale sur le rapport qualité prix.

Créée en 1984 par Liu Chuanzhi, l’entreprise privée chinoise de fabrication de produits informatiques et technologiques Lenovo est née du rachat de l’ancienne division du matériel informatique d’IBM par Lenovo Group Limited en 2005. Spécialisée en informatique, téléphonie mobile et services technologiques, Lenovo propose plusieurs produits, dont des ordinateurs personnels, des serveurs, des assistants personnels, des équipements d’imagerie, des ordinateurs portables, des dispositifs d’Internet mobile, des téléphones mobiles, des smartphones et des tablettes. C’est à cette entreprise que l’on doit les célèbres PC commerciaux de la marque Think, et ceux de la marque Idea.

Actuellement leader mondial de la vente de PC, le constructeur chinois a focalisé sa politique commerciale sur le moindre coût, tout en conservant la qualité. Pour dominer le marché africain, Lenovo a décidé de mettre l’accent sur la vente des PC et des ordinateurs portables, et sur les services et solutions technologiques aux entreprises.

Présent au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Angola, au Zimbabwe, en Zambie, au Malawi, au Botswana, au Lesotho, en Namibie, en République Démocratique du Congo, à Maurice, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Cameroun ou encore en Côte d’Ivoire, Lenovo a injecté plusieurs milliards de dollars qui ont valu au groupe de bons résultats au 1er janvier 2013. Lenovo se place deuxième sur le marché des PC de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), avec 11,1% de part de marché, selon les résultats préliminaires d’International Data Corporation (IDC) pour le quatrième trimestre 2012.

Lors de sa prise de fonction comme nouveau président EMEA de Lenovo en avril 2012, Gianfranco Lanci, l’ancien président directeur général d’Acer, s’était donné pour ambition de dynamiser cette branche de l’entreprise. Il semble qu’il ait atteint ses objectifs. En février 2011, le groupe technologique dirigé par Yang Yuanqing, le président directeur général, a été désigné « Fournisseur de l’année pour la région EMEA » dans la catégorie ordinateurs portables/ordinateurs de bureau/netbooks. C’était à l’occasion du salon DISTREE XXL.

Alcatel-Lucent : offrir des services de qualité à l’Afrique

La compagnie franco-américaine ambitionne d’offrir des services haut débit en Afrique

Né en 2006 de la fusion entre la société française Alcatel et l’Américaine Lucent Technologies, le groupe Alcatel-Lucent est un équipementier télécom et réseaux. Ses activités sont principalement centrées sur la réalisation d’infrastructures réseaux pour les compagnies de téléphonie mobile, les gouvernements, les entreprises technologiques. L’équipementier offre ses services à travers une multitude d’équipes dédiées, expertes dans une vaste gamme de technologies de communications fixes et mobiles, comprenant la 2G, la 3G, la 4G/LTE, l’accès à l’internet haut débit, la voix sur IP (VoIP), les applications, les services professionnels gérés, les solutions d’entreprise, etc.

Alcatel-Lucent a pris part à la majorité des grands projets sous-marins de ces dernières années, tels que les câbles EASSy, SEAS, GLO1, LION, ACE, TEAMS, Seacom ou encore WACS. La compagnie franco-américaine, dont le but et l’ambition sont d’assurer à tous l’accès aux services haut débit en Afrique, focalise toute sa stratégie dans des services de qualité et dans le développement de nouvelles technologies.

Le groupe est présent un peu partout en Afrique où la course aux technologies de l’information et de la communication est effrénée. Dans une interview accordée en 2011 à Réseau Télécom Network, Frédéric Sallet, vice-président d’Alcatel-Lucent en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale (WCA), expliquait que « l’Afrique est stratégique pour les affaires d’Alcatel-Lucent, qui a développé une forte présence sur les marchés d’Afrique WCA tels que la Côte d’Ivoire (Abidjan), le Ghana (Accra), le Nigeria (Lagos), le Sénégal (Dakar) ou le Togo, mais aussi en Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi), et en Afrique australe (Afrique du Sud, Angola, Madagascar, Mozambique et Zambie). Bref, nous avons des bureaux dans quasiment tous les pays puisque nous réalisons des projets pratiquement partout en Afrique. »

C’est l’Egypte qui accueille le siège social d’Alcatel-Lucent dans la région EMEA, découpée en trois bureaux régionaux : le bureau d’Abu Dhabi, qui gère le marché du Moyen-Orient, le bureau de Johannesburg, qui gère l’Afrique du Sud et l’Afrique de l’Est, et le bureau de Rabat qui gère l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (WCA). Dirigée par Ben Verwaayen, le président directeur général, Alcatel-Lucent affichait des revenus de 4,096 milliards d’euros au quatrième trimestre de 2012. Soit une hausse de 13,8% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 1,3% par rapport au 4ème trimestre de 2011.

Dell Inc fait sa résurrection dans le PC

Le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigeria sont les marchés qui intéressent le plus le groupe américain.

Dell est une entreprise américaine. Actuellement, c’est le troisième plus grand fabricant mondial d’ordinateurs après Lenovo et Hewlett-Packard. Installée au Texas, à Round Rock, la société, plus connue pour son implication dans la conception, la fabrication et la commercialisation des PC, vend des serveurs d’entreprise, des systèmes de sauvegarde et de stockage des données, du matériel pour réseaux informatiques, des logiciels et des périphériques tels que des imprimantes, des appareils photos numériques, etc. Créée en 1984 par Michael Dell, alors étudiant à l’Université d’Austin, la Dell Computer Corporation, devenue Dell Inc dans les années 2000, propose des produits et services informatiques aux entreprises et aux particuliers.

Présente dans toute l’Afrique, Dell concentre surtout ses activités commerciales au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Sud et au Nigeria, les marchés qu’elle juge les plus importants. La stratégie commerciale du constructeur d’ordinateurs est basée sur les partenaires. « Nous avons donc mis en place un réseau de grossistes dans différents pays de la région », explique Phillippe Cahez, le responsable de la région Afrique du Nord et de l’Ouest chez Dell. Longtemps battue par la concurrence, Dell a initié un plan stratégique d’investissement à travers le « Project Hybrid ». La société a ainsi redynamisé son processus de vente directe, en le simplifiant, puis proposé des services professionnels capables de concurrencer les offres d’IBM, Lenovo et HP. En clair, Dell a offert des solutions comme des serveurs préconfigurés pour la virtualisation au lieu de vendre de simples serveurs. Sa stratégie de distribution, calquée sur le programme « Partner Direct », lancé par Emmanuel Mousquet, l’ex-vice-président pour les activités partenaires de Dell EMEA et aujourd’hui directeur général de Dell France, a contribué à l’essor de l’activité indirecte, qui représente aujourd’hui la moitié des ventes en Afrique.

La firme américaine, dirigée par Michaël Dell, le fondateur, propose surtout des PC et ordinateurs portables en Afrique. Les prix varient entre 449 euros, près de 220 000 FCFA, et 814 euros, soit environ 450 000 FCFA. Les appareils de plus de 1000 euros, comme les Dell Precision M6700, sont assez rares dans ce marché pas toujours dynamique.

Ericsson : des partenariats avec les opérateurs télecoms pour conquérir l’Afrique

Après Bharti Airtel, le groupe suédois a été choisi par Atlantique Telecom, appartenant au groupe Etisalat, pour la gestion de l’ensemble de ses réseaux de mobiles dans plusieurs pays d’Afrique.

Ericsson est une entreprise suédoise de télécommunications fondée en 1876 par Lars Magnus Ericsson. Elle a créé en 2001, avec le groupe japonais Sony Corporation, la société Sony Ericsson. C’est l’un des plus grands équipementiers télécoms présents en Afrique. Dirigée par Hans Vestberg, le président directeur général, la société, qui se déploie dans les infrastructures de réseaux fixes et mobiles, les services de télécommunications, les solutions large bande et multimédias pour le compte des sociétés de téléphonie mobile, les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, jouit d’une présence sur tout le continent.

À travers sa stratégie, qui consiste à développer des services en Afrique, le géant suédois a gagné plusieurs marchés avec des opérateurs comme Bharti Airtel, qui a acquis Zain au Nigeria en juin 2010. Récemment, la société a été choisie par Atlantique Telecom, appartenant au groupe Etisalat, pour la gestion de l’ensemble de ses réseaux de mobiles dans plusieurs pays d’Afrique. Ericsson s’est aussi lancé dans l’« africanisation » de ses effectifs. L’entreprise a ainsi ouvert plusieurs bureaux un peu partout, comme au Sénégal, au Niger, en République centrafricaine ou en Guinée.

Ericsson a investi en Afrique de plusieurs manières : en organisant des concours d’applications pour stimuler l’innovation et améliorer le développement technologique dans les pays africains, en ouvrant un centre régional de soutien qui desservira 43 pays, en lançant des programmes comme le projet « Villages du millénaire », qui est l’engagement de la société à faire du large bande mobile un véritable facteur de croissance et de prospérité dans les économies d’Afrique. Selon Mwambu Wanendeya, le vice-président du groupe dans la région subsaharienne, le projet Villages du millénaire permettra aux populations vivant dans les communautés rurales de se connecter sur la bande mobile, pour un meilleur cadre de vie.

Sur le continent, Ericsson est représenté pour la région Afrique subsaharienne par Fredrik Jejdling que a récemment remplacé Lars Lindén.

Hewlett-Packard rêve de devenir leader sur le continent

L’entreprise américaine, second fabricant d’ordinateurs au monde, s’est lancée à la conquête de l’Afrique à partir du Maghreb.

Hewlett-Packard, plus connue sous son abréviation HP, est une multinationale américaine. Créée le 1er janvier 1939 à Palo Alto, en Californie, par William Hewlett et David Packard, deux ingénieurs en électronique de l’Université de Standford, l’entreprise s’est d’abord spécialisée en électronique et en instrumentation, avant d’évoluer vers l’informatique et le multimédia. Aujourd’hui, HP propose divers types de produits (imprimantes, périphériques, ordinateurs de bureau et de poche, serveurs, appareils photo numériques, calculatrices, assistants personnels) et des services aux entreprises.

L’entreprise, second fabricant d’ordinateurs au monde, s’est lancée à la conquête de l’Afrique à partir du Maghreb, au Maroc, qui est sa plus grande représentation sur le continent. Présente dans toute l’Afrique, HP estime avoir dépensé au total 11,8 milliards de dollars sur le continent pour la concrétisation de son plan quinquennal 2006/2010. Celui-ci était centré sur le développement des TIC via l’imagerie et l’impression, les systèmes personnalisés et les solutions technologiques. Pour booster son marché africain, Hewlett-Packard a axé sa stratégie commerciale et de distribution sur ses milliers de partenaires, disséminés sur toute l’Afrique.

À travers le programme « Preferred Partner », lancé en septembre 2005, la société fait du management axé sur les résultats. Elle développe auprès de ses revendeurs une force de vente hautement compétitive et dynamique. Les meilleurs sont ensuite sélectionnés et récompensés par une série d’avantages financiers et stratégiques, comme le logo du HP Prefered Partner Programme. Dans une interview de Foad Afilal publiée en 2007 dans le journal El Watan, le directeur de la distribution de HP en Afrique et aux Dom-Tom expliquait que la « promotion de la marque, via les principaux partenaires auprès des clients, permet un retour sur investissement ».

Au-delà des produits informatiques, HP s’investit aussi de manière active dans l’élaboration des cursus en informatique avec les universités de pays comme le Ghana, le Sénégal ou le Congo-Brazzaville. Côté prix, sur les marchés européens, les ordinateurs portables de HP varient entre 449 euros (291 850 FCFA) et 1789 euros (1 162 850 FCFA), alors qu’en Afrique ils peuvent coûter moins de 300 000 FCFA.

Aujourd’hui, la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de HP est dirigée par Yves de Talhouët. Ancien président directeur général de HP France, il a remplacé Jan Zadak depuis mai 2011. À la tête de HP trône Meg Whitman comme président directeur général. L’ancienne patronne d’eBay a pris le poste occupé par Léo Apotheker le 22 septembre 2011.

ZTE : une offre adaptée à l’Afrique

Le groupe chinois veut casser au maximum les prix pour répondre aux attentes des Africains.

ZTE, ou Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited, est un équipementier télécom coté à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen, en Chine. L’entreprise a été fondée en 1985 à Shenzhen par le dénommé Hou Weigui. Le groupe a réussi aujourd’hui à se hisser au rang d’équipementier de classe mondiale.

Les résultats du groupe en Afrique sont cependant à l’image de ses performances mondiales. Il y a connu en 2012 sa plus grosse perte, avec près de 2,4% sur ses profits nets par rapport à 2011, et seulement 7,82 milliards de yuans de revenu global. En Afrique, ZTE intervient dans 32 pays. Le groupe ne possède pas une direction pour l’Afrique, mais pour le marché global du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le CTO (directeur des opérations) de cette branche de ZTE est Wang Yiweng. La stratégie du groupe sur le continent est celle de soutenir les investissements publics, plus accessibles que le marché des opérateurs privés, majoritairement occidentaux, et qui préfèrent traiter avec des entreprises européennes.

Avec sa sœur la Chinoise Huawei, le groupe menace aujourd’hui les positions des leaders mondiaux dans le marché des infrastructures sur le continent noir. La stratégie est simple : on casse les prix au maximum, et cela encourage notamment l’acquisition des marchés publics. En plus d’accepter de faire des travaux à des prix bas, l’équipementier est capable d’offrir le plus de travail dans un seul package, et de travailler dans les endroits les plus reculés du continent, ce qui n’est pas le cas avec les autres groupes qui ont des standards.

Les prestations de ZTE dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles concernent au premier plan le GSM. Les produits ZTE GSM/UMTS se focalisent sur la convergence réseau, l’évolution fluide et l’économie d’énergie dans une perspective globale. Ils impliquent également la couverture réseau, la capacité du réseau et les services d’innovation dans une microperspective.

ZTE intervient en outre dans des domaines aussi divers que le CDMA (Code Division Method Access), une technologie qui permet à plusieurs liaisons numériques d’utiliser simultanément la même fréquence porteuse. ZTE est aussi désormais dans le domaine de la 4G LTE et le Cœur de réseau. 2012 n’aura pourtant pas été une année facile pour le groupe. Dans son rapport financier intérimaire de septembre 2012, il ressort que le groupe a connu une perte nette de son bénéfice brut, en raison, explique-t-il, des reports sur certains de ses contrats et d’une contraction des investissements.

Dossier réalisé par François Bambou, Muriel Edjo et Idriss Linge pour le magazine Réseau Télécom No 61

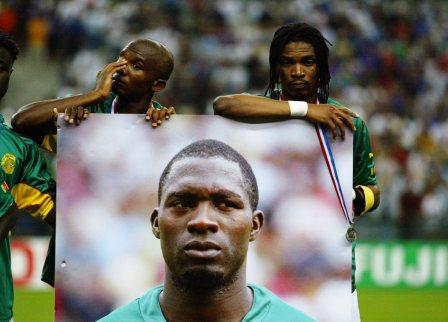

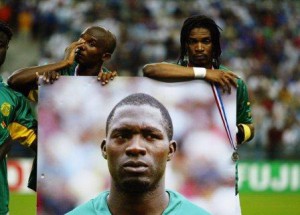

Foudroyé par une crise cardiaque en plein match et évacué inconscient sur une civière, ce 26 juin 2003, Marc-Vivien Foé ne pouvait pas comprendre qu’il ne rouvrirait jamais ses yeux alors qu’il portait encore le maillot de son équipe nationale. Il mourra peu de temps après son arrivée à l’hôpital, provoquant une immense émotion aussi bien au Cameroun qu’en France.

Foudroyé par une crise cardiaque en plein match et évacué inconscient sur une civière, ce 26 juin 2003, Marc-Vivien Foé ne pouvait pas comprendre qu’il ne rouvrirait jamais ses yeux alors qu’il portait encore le maillot de son équipe nationale. Il mourra peu de temps après son arrivée à l’hôpital, provoquant une immense émotion aussi bien au Cameroun qu’en France.