COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE LA CEEDA SUR

« L’AFRIQUE PEUT-ELLE DEVENIR LA LOCOMOTIVE DE L’ECONOMIE MONDIALE ? »

Organisateurs : La Chambre Economique pour l’Entrepreneuriat et le développement de l’Afrique, en partenariat avec le MOCI (Le Moniteur du Commerce International).

Date : 16 mai 2013

Horaire : 18h 30-21h 30

Lieu : Salle de Conférences du MOCI

11 Rue de Milan, 75009 Paris, France

Accueil : Deux hôtesses du MOCI et trois hôtesses de la CEEDA

Présentation de la CEEDA :

La CEEDA est un réseau de chefs d’entreprises, d’experts et consultants impliqués en Afrique et fonctionnant sur le modèle d’une pépinière de projets, qui accompagne :

– D’une part les entrepreneurs et entreprises de la diaspora africaine dans la définition, le financement et le lancement de leurs projets. A travers son réseau de professionnels, la CEEDA les outils techniques et opportunités financières nécessaires à la concrétisation de leurs investissements.

– D’autre part les entreprises à l’international dans le développement de leurs activités, et implantation en Afrique.

Son ambition est d’amorcer des changements positifs et profonds dans la société africaine, tant du point de vue économique que de celui des mentalités, afin de libérer les énergies créatrices et voir émerger de nouveaux vecteurs de développement.

Également relais d’opportunités, la CEEDA est le guichet de référence pour investir et s’investir en Afrique.

Contexte de la conférence :

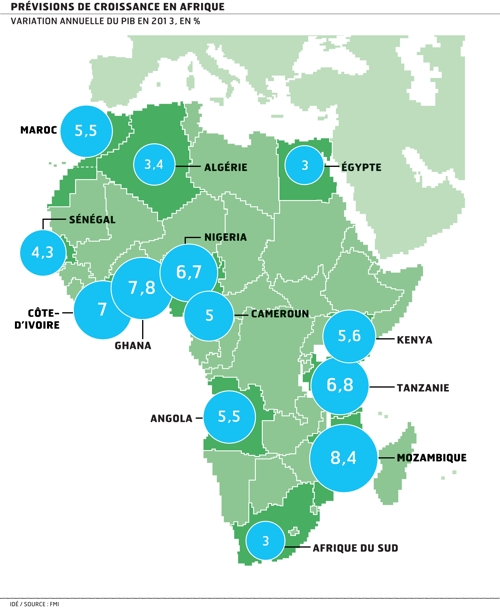

Cette année, parmi les 30 principales économies qui croîtront le plus, 16 seront africaines, estiment les prévisionnistes du Fonds monétaire international (FMI). Vingt pays du continent verront leur richesse nationale augmenter de plus de 6 %.

En 2013, les économies du continent devraient croître, tout comme en 2012, de plus de 5 % en moyenne. Soit très nettement au-dessus de l’Amérique du Nord (environ 2,2 %) et d’une Europe (1,1 %) qui plonge chaque jour davantage vers la récession et le chômage de masse.

Déroulement de la conférence :

Début des débats à 19h 15, l’hôte de l’événement, Monsieur Pierre BESSIERE, Directeur Délégué du MOCI a souhaité la bienvenue aux participants et s’est réjoui de la qualité du partenariat qui lie son institution à la CEEDA.

Début des débats à 19h 15, l’hôte de l’événement, Monsieur Pierre BESSIERE, Directeur Délégué du MOCI a souhaité la bienvenue aux participants et s’est réjoui de la qualité du partenariat qui lie son institution à la CEEDA.

Puis, Le modérateur de la soirée, Monsieur Yann CHAPPUIT, Expert-Comptable et gérant de Ad Valorem, a présenté l’approche choisie pour cette conférence : un échange interactif, pour éviter les soporifiques exposés magistraux souvent redoutés de nombreux participants.

Il a ensuite décliné les axes de la soirée :

– Evolution et politique de l’investissement

– Climat d’affaires (avantages et inconvénients), incitations et développement du continent

– Approche du marché, secteurs porteurs et l’Afrique continent émergent

– Retour d’expériences

Il a enfin présenté les différents intervenants :

Philippe MANGEARD, Vice-président d’UBIFRANCE

Romain PEREZ, Economiste au Forum pour le partenariat avec l’Afrique (OCDE), enseignant à Science Po.

Régine GILLET, Directrice Générale VICTORIA RTG

Nicolas GRANIER, Avocat, Associé Landwell & Associés – PWC

Thierry BARBAUT, Responsable communication et Internet pour l’agence Micro-Projets de la Guilde & rédacteur en chef d’Info Afrique

Olivier WYBO, Avocat Cabinet RACINE

Exposés et débats

Prenant la parole en premier, ROMAIN PEREZ, schémas et statistiques à l’appui a reconnu que le continent jouit d’un taux de croissance remarquable.

A titre de comparaison, ce taux est passé de 2,8 % dans la décennie de 1992-2001 à 5,7% dans la décennie 2002-2012; tandis que l’inflation aux mêmes périodes régressait de 19,5 à 7,8 %. « Le décollage de l’Afrique a commencé » pouvait-on lire sur l’un de ses slides.

Selon cet expert, les conditions du take-off africain sont réunies. A moyen terme, il s’agit, selon la thèse de l’intervenant, d’un « miracle économique à inventer. »

Cependant, modalise l’économiste, il existe quelques écueils à éviter et des défis à relever. Aussi préconise-t-il d’entreprendre des réformes, parmi lesquelles :

– la mise en place d’une Zone de Libre-Echange africaine

– l’amélioration des principaux indicateurs sur le climat d’affaires

– L’engagement croissant dans le sens de la transparence et de la responsabilité

– La hausse des ressources publiques pour l’éducation et la santé

– Une croissance soutenue des flux financiers publics/privés-extérieurs/intérieurs en faveur du développement

Le deuxième intervenant, Thierry BARBAUT, a consolidé cette vision optimiste en affirmant de manière péremptoire : « Je crois au développement de l’Afrique », s’appuyant en la matière sur les belles initiatives qui se développent à travers le continent.

Il s’est surtout attaché à révéler et à développer les secteurs porteurs, parmi lesquels :

Il s’est surtout attaché à révéler et à développer les secteurs porteurs, parmi lesquels :

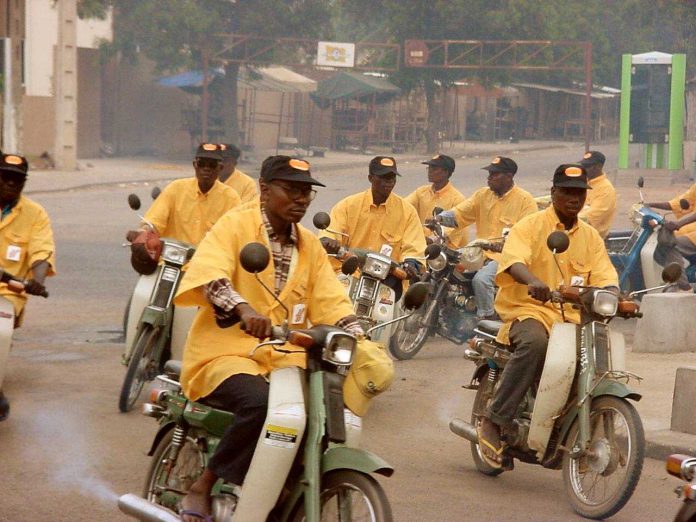

– Les TIC

– Les télécommunications

– Le développement logiciel

– Le bâtiment

– L’agroalimentaire

– Les associations locales

Il a insisté sur l’importance du facteur démographique, garant à son avis d’une pérennité de la croissance africaine. Mais aussi fait un  focus sur le potentiel du capital humain du continent avec le développement des entreprises Européennes dans le secteur des NTIC. De grands groupes internationaux lèvent de gros marchés en Afrique et le savoir faire des jeunes est enfin mis en valeur.

focus sur le potentiel du capital humain du continent avec le développement des entreprises Européennes dans le secteur des NTIC. De grands groupes internationaux lèvent de gros marchés en Afrique et le savoir faire des jeunes est enfin mis en valeur.

De l’échange qui a suivi, il est ressorti que le modèle africain n’épouse pas forcément le modèle occidental. Par exemple, au sujet de l’Internet, bon nombre de pays africains sont allés directement à la fibre optique, sans passer par l’ADSL. Aussi faudrait-il penser à des solutions adaptées au contexte, par exemple en imaginant des applications offline, pour contourner les difficultés liées à l’électrification, et éventuellement utiliser ces appareils et applications en dehors des zones couvertes et des périodes où le net est disponible. La aussi il est indispensable de s’appuyer sur l’expérience Européenne afin de déployer des solutions en rapport avec le terrain et les besoins réels.

Le Vice-Président d’UBIFRANCE, Philippe MANGEARD, a révélé que l’Afrique, « Priorité de Bercy », est une cible très importante dans la politique actuelle du ministère français de l’économie et des finances.

Il s’est réjoui de l’émergence du « Made in Africa », tout en regrettant le faible poids de l’Afrique dans la production industrielle mondiale.

Il a précisé les missions d’UBIFRANCE, qui consistent à accompagner les entreprises françaises dans leur démarche à l’export, selon leurs besoins et leur profil, depuis le diagnostic export complet jusqu’à l’exécution des projets sur les marchés étrangers.

Concernant spécifiquement l’Afrique, il a mis en avant les partenariats particuliers que la France entretient actuellement avec des privilégiés comme l’Angola, la Côte-d’Ivoire et le Cameroun.

Régine GILLET, quant à elle, a modalisé les enthousiasmes exprimés jusque-là, en militant pour des politiques sociales plus généreuses.

Dénonçant les politiques de l’emploi actuelles peu protectrices des travailleurs, elle a dépeint le cadre peu reluisant suivant :

Dénonçant les politiques de l’emploi actuelles peu protectrices des travailleurs, elle a dépeint le cadre peu reluisant suivant :

– Quasi inexistence ou ignorance de conventions collectives

– Parfois pas de contrat de travail

– Bas salaires

Quand la Chine a massivement investi dans l’éducation, l’Afrique n’emboîte pas tout à fait le pas de cette puissance. Aussi, selon l’oratrice, ne pourrait-on pas trop s’avancer dans l’idée d’une croissance africaine durable.

Elle a enfin prescrit la recette suivante : un investissement substantiel dans les secteurs essentiels que sont :

– L’emploi

– L’entrepreneuriat

– L’accès au droit

– L’accès à la santé

– Le social

Nicolas GRANIER, qui a pris le relais, s’est interrogé sur les stratégies spécifiquement africaines. Son exposé s’est articulé autour de la question suivante :

« Pour son développement, comment l’Afrique doit-elle trouver sa place dans l’économie mondiale ? »

Faisant le distinguo entre les deux concepts croissance et développement, il a estimé que le premier était réducteur, lui préférant de fait le deuxième.

Faisant le distinguo entre les deux concepts croissance et développement, il a estimé que le premier était réducteur, lui préférant de fait le deuxième.

Investir en Afrique revient par exemple, selon lui, à investir doublement, car souvent il faut préalablement investir dans les infrastructures.

Compte tenu de sa spécificité, l’Afrique, aux yeux de l’avocat spécialisé, aurait plus besoin de fonds privés, des « private equity », qui désignent les titres financiers de sociétés (notamment les actions pour les sociétés de capitaux, ou les parts sociales pour les sociétés de personnes) qui ne sont pas cotées sur un marché.

Pour finir, l’expert estime que parler de « locomotive » pour évoquer la croissance africaine serait quelque peu abusif, car qui dit locomotive dit leader, ce qui induit une responsabilité que l’Afrique ne peut assumer pour l’instant.

Olivier WYBO, lui a succédé, pour se demander « Pourquoi investir en Afrique ?»

Battant en brèche toutes hypothèses invitant à la prudence et au risque, il a malicieusement asséné : « Vous avez parlé de risques, mais si on ne veut pas de risques, on n’a qu’à aller investir en Norvège. »

En fin connaisseur des dossiers et des territoires africains, il a ensuite donné des clés précieuses à tous les investisseurs, potentiels ou réels dans le contexte africain, notamment en anticipant sur la « non-justice », entendue comme un climat juridique, fiscal et humain parfois déroutant.

En fin connaisseur des dossiers et des territoires africains, il a ensuite donné des clés précieuses à tous les investisseurs, potentiels ou réels dans le contexte africain, notamment en anticipant sur la « non-justice », entendue comme un climat juridique, fiscal et humain parfois déroutant.

Il importe notamment de se demander s’il convient de prendre un partenaire local. En Algérie, cette pratique semble incontournable ; au Gabon, un national doit souvent participer au projet.

Sinon, partout ailleurs, on peut librement s’implanter si on respecte les dispositions juridiques locales. Parfois aussi, il existe des barrières de tous autres qu’il faut prendre en compte.

La parole a été donnée à monsieur Hervé Lambel, candidat à la présidence du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), qui a tenu à s’exprimer, non pour sa campagne, a-t-il dit, mais davantage pour saluer la belle initiative que constitue cette rencontre.

Monsieur DESIRE MAKAN II, président de la CEEDA a clôturé les débats en remerciant l’ensemble des intervenants et des participants d’avoir honoré cette belle soirée.

D’après lui, l’Afrique ne peut se développer qu’à la faveur des synergies entre les acteurs africains et européens, d’où l’importance d’un accompagnement des porteurs de projets africains et européens. C’est cette idée qui, par ailleurs, légitime la CEEDA.

D’après lui, l’Afrique ne peut se développer qu’à la faveur des synergies entre les acteurs africains et européens, d’où l’importance d’un accompagnement des porteurs de projets africains et européens. C’est cette idée qui, par ailleurs, légitime la CEEDA.

Aussi en a-t-il présenté les réalisations et les ambitions. L’ambition ainsi affichée requiert une bienveillance générale et surtout une forte adhésion des participants qu’il a invité à soutenir, et séance tenante, par leurs dons, la CASE (Caisse Africaine de Solidarité Entrepreneuriale).

Synthèse

La soirée, à travers les exposés des experts, les pertinentes relances du modérateur et l’interactivité avec les participants a été une belle réussite de communication. La cinquantaine de participants a semblé largement satisfaite par la qualité des exposés qui s’alignait sur la qualité des panelistes, acteurs institutionnels, financiers, sociaux et juridiques impliqués dans les rapports commerciaux entre la France et les pays africains.

Les échanges, certains passionnés, d’autres plus professionnels, en tout cas courtois, se sont prolongés dans la salle dédiée au cocktail au-delà de 23 heures, et n’eût-été les requêtes du personnel du MOCI, certains participants auraient volontiers poursuivi leurs causeries.

En guise réponse à la question initiale, à savoir « L’Afrique peut-elle être la locomotive de l’économie mondiale ? », on peut dire que l’heure de l’Afrique a sonné, au vu de son dynamisme actuel et de ses nombreuses potentialités, qui se traduit par une croissance frisant avec les deux chiffres. Même si cette croissance ne peut pas épouser les contours de l’hyper croissance à la chinoise, compte tenu du climat actuel des affaires,

Et pour que cette croissance ne soit pas l’arbre qui cache la forêt, il faudrait engager des réformes de nature juridique, fiscale et sociale ; de même qu’il faudrait cibler les secteurs porteurs.

Les acteurs représentant les institutions françaises ont dit toute l’attention qu’ils accordent et sont prêts à accorder aux investissements en direction de l’Afrique.

Parmi les nombreuses questions suscitées par les exposés, nous avons retenu l’inquiétude exprimée par un participant sur la fragilité des classes moyennes. Il lui a été répondu que si on peut observer une dégradation en zone CFA, partout ailleurs, on a une classe moyenne qui développe la volonté d’investir. Celle-ci augure de lendemains qui chantent.

Dr Jacques ETOUNDI ATEBA

Coordinateur des opérations CEEDA

Portable: 00 33 (0)6 66 26 37 77

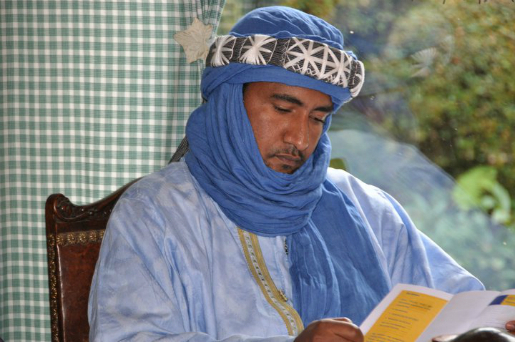

Ces tensions risquent de retourner l’opinion publique malienne contre Paris, salué pour avoir libéré le nord du pays après neuf mois d’occupation islamiste, mais de plus en plus critiquée pour avoir permis aux séparatistes de conserver leur emprise sur cette ville du désert.

Ces tensions risquent de retourner l’opinion publique malienne contre Paris, salué pour avoir libéré le nord du pays après neuf mois d’occupation islamiste, mais de plus en plus critiquée pour avoir permis aux séparatistes de conserver leur emprise sur cette ville du désert.