Un ancien employé vedette du groupe Gunvor se trouve au cœur d’une enquête pour blanchiment. Le Temps a retracé son ascension fulgurante et sa brutale disgrâce

Un dénicheur de contrats pétroliers vêtu comme un dandy, un fils de président africain amateur de luxe, une banquière venue du froid… Ce sont trois personnages du roman policier qui se joue à Genève, dans l’univers très secret du négoce de matières premières.

Depuis près d’un an, les limiers du Ministère public de la Confédération (MPC) enquêtent sur le versement de 30 millions de dollars provenant de Gunvor, l’un des leaders mondiaux du négoce pétrolier, en marge d’un contrat avec le Congo.

Comme le révélait en juillet la RTS, le siège genevois du groupe a été perquisitionné. Le cadre qui a initié les virements a été licencié. Il aurait perçu au moins 7 millions de dollars de rétrocommissions – chiffre donné par Le Matin Dimanche , dont l’exactitude est confirmée. Les bénéficiaires des commissions proprement dites étaient un homme d’affaires et un consultant proche de plusieurs gouvernements africains. Selon un connaisseur du dossier, «l’enquête porte sur l’utilisation qui a été faite de ces fonds».

Comme le révélait en juillet la RTS, le siège genevois du groupe a été perquisitionné. Le cadre qui a initié les virements a été licencié. Il aurait perçu au moins 7 millions de dollars de rétrocommissions – chiffre donné par Le Matin Dimanche , dont l’exactitude est confirmée. Les bénéficiaires des commissions proprement dites étaient un homme d’affaires et un consultant proche de plusieurs gouvernements africains. Selon un connaisseur du dossier, «l’enquête porte sur l’utilisation qui a été faite de ces fonds».

Au MPC, la procédure est classée «sensible», sans doute en raison de ses ramifications politiques. Elle reste confidentielle et les personnes touchées par l’enquête n’y ont pas accès. Mais Le Temps a pu reconstituer les faits grâce aux confidences de protagonistes directement impliqués. L’affaire illustre les risques éthiques qui guettent le secteur du trading pétrolier, dont Genève est l’une des capitales. Et elle fait ressurgir la question la plus taboue de la profession: comment fait-on pour obtenir du pétrole à bon prix dans des Etats autoritaires, d’où la corruption n’est pas absente?

Episode 1: le Développeur

Tout commence en 2007, quand Gunvor, en pleine expansion, débauche une équipe de traders auprès de son concurrent genevois Addax. A sa tête, on trouve Stéphane Degenne, professionnel réputé, selon un ancien collègue, pour sa capacité à «jongler avec les barils». Il se plaint de manquer de marge de manœuvre chez Addax. Avec lui, il emmène cinq personnes, dont un jeune assistant, Belge né au Congo-Kinshasa, qui deviendra sa tête chercheuse pour décrocher des contrats en Afrique.

Recrutée par Gunvor avec de gros salaires et des bonus se chiffrant en millions, cette équipe de choc doit obtenir des résultats – et vite. «Il lui fallait un jeune pour aller faire le boulot que les seniors n’ont pas envie de faire, dit un professionnel qui connaît bien cet épisode. Prendre l’avion deux fois par mois, aller au fin fond de l’Afrique, dîner avec les gens, décrocher des contrats.»

Dans le jargon, on appelle cela un développeur. Le jeune Belge – que nous nommerons simplement le Développeur pour des raisons de protection de la personnalité – est l’homme de la situation. Il en veut, il est intelligent, il présente bien. Sophistiqué, élégant, il ne cadre guère avec l’image d’Epinal du trader «bourrin», un peu rustre. Il roule tout de même en Ferrari et vit à Genève sur la rive gauche du Léman, dans un appartement meublé avec un raffinement glacial. «Je pense qu’il a eu la pression pour faire du chiffre, c’est la règle dans ce métier, confie l’un de ses anciens collègues. Honnêtement, j’ai été bluffé par [lui]. Il est un peu frimeur, excentrique, satisfait de sa personne. Je n’aurais jamais imaginé qu’il ait autant de succès.» Ni que son parcours chez Gunvor connaîtrait une fin aussi brutale.

Episode 2: l’Etudiant

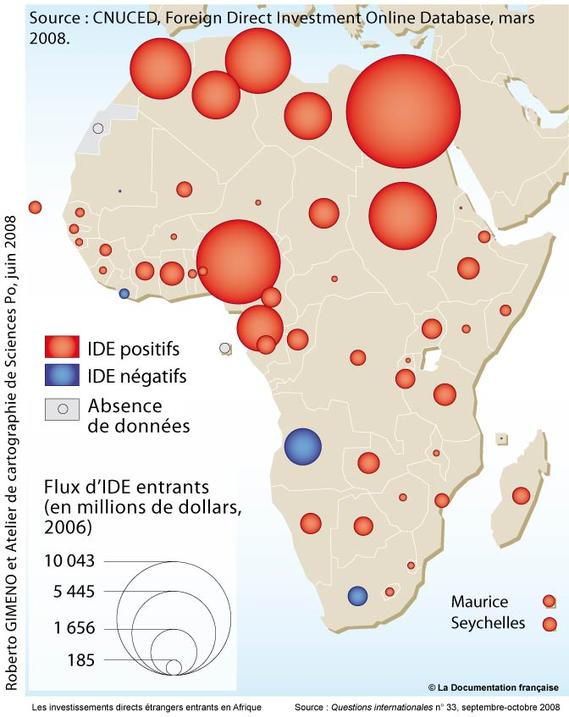

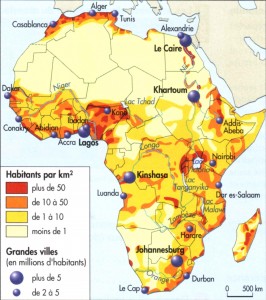

Pour Gunvor, prendre pied en Afrique est un défi. Il faut disputer les marchés aux colosses du secteur, Vitol, Glencore ou Trafigura, tous basés en Suisse et bien implantés sur le continent. De Genève, le Développeur promet des commissions généreuses à ceux qui lui amèneront du brut – un procédé qui, dans ce secteur, relève de la concurrence normale. En Afrique, on le retrouve en Côte d’Ivoire, au Ghana. Mais c’est le Congo (Brazzaville) qui va devenir sa poule aux œufs d’or.

A ce moment intervient un personnage insolite, étudiant africain vivant à Genève, qui tire un peu le diable par la queue. Il a des relations politiques haut placées au Congo, avec la famille Sassou et notamment Denis Christel, dit «Kiki», rejeton du président réputé pour son goût du luxe. Accompagné d’un industriel genevois, l’Etudiant entre en contact avec le Développeur. Il voyage à Paris, à Bruxelles, se rend au siège genevois de Gunvor, mais l’affaire tarde à aboutir.

Excédé, l’industriel genevois, qui ne souhaite pas être cité nommément, se retire: «Je sentais que cette histoire allait partir en vrille, indique-t-il aujourd’hui. Il y avait trop d’intervenants. C’était oui un jour, non un autre jour. [Le Développeur] présentait des gens intéressés par l’affaire, [l’Etudiant] intervenait avec ses avantages à lui. Sassou, il en parlait.»

Episode 3: le Président

Selon plusieurs sources, le jeune Africain se serait alors «fait doubler» par le Développeur, qui aurait noué des contacts fructueux avec les Congolais, mais sans lui. En 2009, les actionnaires principaux de Gunvor, Guennadi Timtchenko et Torbjörn Törnqvist, rencontrent le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon Gunvor, qui a confirmé l’information au Temps, de telles réunions au sommet sont la norme lors de la conclusion de grands contrats entre une société de négoce pétrolier et un Etat.

Un proche du dossier détaille l’ampleur de la transaction: 18 cargaisons de 920 000 tonnes de brut congolais, d’une valeur de 115 millions de dollars chacune, soit plus de 2 milliards de dollars en tout. Selon cette source, l’or noir aurait été proposé avec une décote – un rabais – de 4 dollars par baril, ce qui aurait généré un bénéfice de quelque 72 millions de dollars. Dans le milieu du négoce, on parle volontiers de «cacahuètes» pour désigner ce genre de marge.

Typique de certains pays africains, la décote arrondit les fins de mois des traders et permet de rémunérer les intermédiaires qui ont fait aboutir un contrat. Un proche de la présidence congolaise a néanmoins assuré au Temps que le but de la transaction avec Gunvor n’était pas de générer des commissions. Il s’agissait plutôt de haute politique: permettre au Congo de diversifier ses clients, de desserrer l’influence un peu étouffante de la Chine ou de la France.

Car Gunvor, pour les dirigeants congolais, c’est d’abord la Russie. Le siège de la société est à Chypre, elle emploie 150 personnes à Genève, mais elle vend toujours beaucoup de pétrole russe – 15 à 20% du volume exporté de Russie par bateau, selon ses propres estimations. Son fondateur Guennadi Timtchenko est une vieille connaissance de Vladimir Poutine.

Selon deux sources, le Développeur aurait martelé, dans ses contacts avec les Congolais, l’argument selon lequel Gunvor pouvait leur «ouvrir les portes du Kremlin». «Il a cultivé l’amalgame Gunvor/Russie, et il a choisi la bonne stratégie, car la nostalgie de l’URSS est toujours forte au Congo», commente l’une des sources.

La vente des 18 cargaisons de pétrole congolais à Gunvor se serait déroulée entre 2010 et 2012. En marge de la transaction, 30 millions de dollars sont versés à deux sociétés, l’une détenue par un proche du pouvoir congolais, l’autre par un présumé «homme de paille». Qui maîtrisait ces versements? L’entreprise était-elle au courant ou le Développeur a-t-il agi seul? C’est le point nodal de l’affaire.

Selon les explications données par Gunvor à BNP Paribas, l’un de ses bailleurs de fonds, le Développeur aurait agi «à l’insu des organes de la société, en récupérant des fonds pour lui-même et pour des tiers». «C’est un cadre qui a échappé à la diligence de la société», résume un banquier, en profitant d’une «défaillance dans son système de contrôle».

Une autre personne ayant connaissance du dossier estime que «Gunvor a été dépassé par l’ampleur de l’activité [du Développeur], qui était un électron libre, très indépendant. Un employeur doit surveiller de très près ce que fait le développeur!» Le groupe pétrolier affirme pour sa part que son employé jouissait de la liberté qui est la norme pour ce type de travail, et soutient que ses contrôles internes ont fonctionné au moment opportun.

Le Temps a brièvement pu joindre le Développeur sur son portable. Il parle d’une «vieille affaire» qui serait «maintenant derrière [lui]», et ne fait pas d’autres commentaires. Son avocat a déclaré au Temps que son client «a déployé ses activités pour le compte de Gunvor en toute transparence avec sa hiérarchie et la comptabilité, ainsi qu’en suivant les règles internes». Son succès au Congo serait dû au fait qu’il aurait «su le premier […] mettre en place et développer des liens diplomatiques entre ce pays et la Russie», ainsi qu’à «l’élaboration de projets de transports innovants sur le fleuve Congo». Enfin, selon l’avocat, «Gunvor lui a notifié un licenciement ordinaire et, à cette occasion, ne lui a pas reproché de violation de ses obligations contractuelles.»

Episode 4: la Banquière

Le Développeur a aussi recommandé des amis africains à une banquière, ancienne vice-présidente de Clariden Leu, l’établissement où sont passés les 30 millions de dollars (et qui a fini par dénoncer ces transactions aux autorités). D’une blondeur de starlette, cette gestionnaire de fortune réside aujourd’hui à Monaco. Selon nos informations, elle a ouvert des comptes pour le Développeur chez Clariden – et sa société touchait des commissions pour cela. Elle a été entendue par les enquêteurs au titre de «personne appelée à donner des renseignements».

«On ne lui reproche rien, la police dit qu’elle est hors de cause», assure un proche qui ne veut pas être cité nommément.

Le Développeur lui a «présenté des gens, elle a géré des fonds pour lui. Il est persuasif, charismatique, il l’a peut-être utilisée car elle a de bonnes relations avec les banques.»

Pour cette femme, il était évident que le Développeur «représentait Gunvor» lorsqu’il effectuait ses transactions chez Clariden, «et c’était aussi ce que la banque pensait».

Episode 5: le Procureur

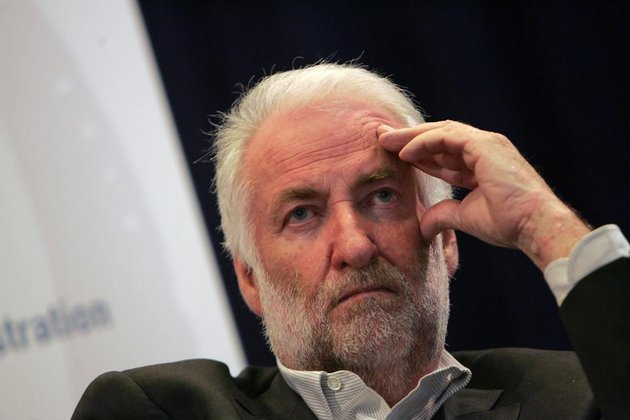

A ce stade, aucune mise en prévention n’a été prononcée par le MPC. Gunvor n’a pas porté plainte contre son ancien employé, malgré l’importance des montants qu’il aurait supposément détournés (le groupe dit se réserver la possibilité de le faire, une fois que l’enquête aura progressé). A ceux qui s’étonnent de la lenteur des investigations, le procureur fédéral Gérard Sautebin, réputé «coriace et méticuleux», selon un avocat, répond que «ce genre de dossier se joue sur des petites choses, des détails noyés dans une multitude d’informations. C’est un travail de bénédictin.»

Au final, il n’est pas sûr que la procédure aboutisse à une mise en accusation formelle ou à un procès. Mais elle laissera des traces sur la place pétrolière genevoise. Gunvor, échaudé par l’expérience congolaise, réduirait sa présence en Afrique. Le départ du Développeur a affaibli son dispositif. Stéphane Degenne, le trader qui l’avait emmené dans ses bagages, est parti à Singapour et s’occupe désormais de l’Asie.

En Suisse, œuvres d’entraide et politiciens de gauche réclament plus de transparence dans les rapports entre négociants en pétrole et pays producteurs. Gunvor, comme sa concurrente Trafigura, disent obtenir la majorité de leurs contrats par des «appels d’offres compétitifs et transparents». Un certain cynisme n’en continue pas moins de régner dans le secteur. «Ce qui m’étonne, ce n’est pas que cela arrive, commente un cadre d’un groupe de négoce à propos de la mésaventure du Développeur. C’est qu’il n’y ait pas davantage d’histoires comme celle-ci qui sortent.»

Par Sylvain Besson pour le journal Le Temps (Genève)

Thierry Barbaut

www.info-afrique.com

Confronté à une crise du logement à Kigali, la capitale du pays, le Rwanda tire la sonnette d’alarme.

Confronté à une crise du logement à Kigali, la capitale du pays, le Rwanda tire la sonnette d’alarme.