Des services bancaires désormais plus accessibles grâce aux opérateurs téléphoniques

Par Anna McGovern

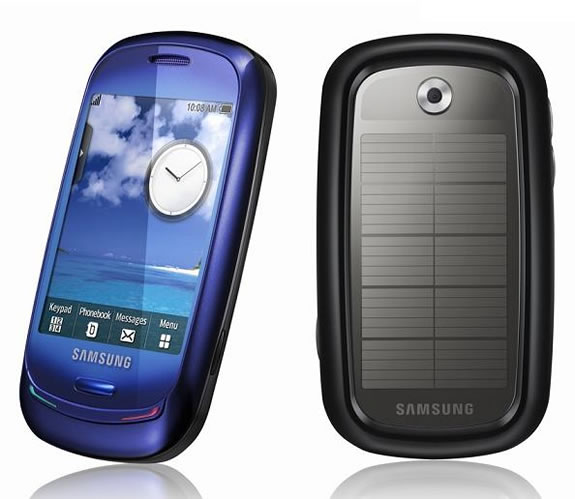

Dans les pays africains les plus pauvres, on compte davantage de téléphones portables que de comptes bancaires. Rien d’étonnant donc à ce que les opérateurs téléphoniques s’intéressent de près au virement de fonds par téléphone portable. Une alternative peu coûteuse, efficace et sûre, qui permet aux travailleurs émigrés d’envoyer de l’argent à leur famille restée au pays sans avoir à passer par les sociétés de transfert de fonds ou par des connaissances rentrant chez elles [voir Afrique Renouveau, octobre 2005].

L’argent peut être acheminé rapidement, même vers les régions les plus reculées. Il suffit que le destinataire ait accès à un portable ou puisse se rendre dans un centre de paiement. Ce marché devrait être très rentable, estime Pieter Verkade, cadre de la société de télécommunication MTN.

La technologie commence à s’implanter, en particulier dans les pays où les sociétés de transfert de fonds prélèvent des commissions élevées. L’opérateur kenyan Safaricom et le Britannique Vodafone ont ouvert la voie en 2007 en lançant M-Pesa (M pour « mobile » et pesa signifiant « argent » en kiswahili). Initialement limité au Kenya, M-Pesa s’est depuis internationalisé, auprès notamment de Kenyans vivant au Royaume-Uni. L’essor des services bancaires par téléphone mobile sur le marché kenyan, où M-Pesa occupe une position dominante, a été rapide. Fin 2010, quatre opérateurs comptaient plus de 15,4 millions d’abonnés (soit plus de la moitié de la population adulte du pays).

La croissance rapide de M-Pesa est d’autant plus surprenante que ce service a, au départ, été « ignoré par les établissements financiers », se souvient Bernard Matthewman, directeur général de Paynet, qui a développé pour M-Pesa un logiciel permettant d’utiliser les guichets automatiques sans carte. L’une des premières difficultés a consisté à convaincre les banques que les populations rurales constituaient une clientèle potentielle. « Et surtout, explique M. Matthewman, en lançant le service sans carte, il a fallu mener une campagne d’information. »

Du côté des utilisateurs, peu de personnes s’étaient déjà servi d’un distributeur de billets de banque, et encore moins sans carte. Pourtant, une transaction sans carte n’a rien de compliqué. Il suffit d’envoyer par SMS au destinataire un code secret, qui reste actif pendant quelques heures. Cette facilité d’emploi explique sans doute le succès immédiat du service M-Pesa. Peu après son lancement, les transferts de fonds reçus par cette méthode ont atteint une valeur totale de 100 millions de dollars.

Alliances

Le virement d’argent par téléphone portable pour des transferts de fonds et le paiement de petits montants, comme les frais scolaires et les factures des services publics, s’est étendu à d’autres pays africains. En Afrique du Sud, Vodacom s’est récemment associé à Nedbank pour offrir ces services à l’intérieur du pays. « Le taux de pénétration actuel du marché cible de Vodacom, sa présence par l’intermédiaire de distributeurs même dans les zones rurales, nous a intéressés », explique Ilze Wagener, cadre chez Nedbank.

Les transactions par téléphonie mobile peuvent permettre aux banques d’accéder aux marchés ruraux sans avoir à ouvrir de nouvelles agences. En mai 2011, neuf mois après son lancement, le partenariat Vodacom-Nedbank comptait 140 000 abonnés en Afrique du Sud et avait établi plus de 3 000 agences M-Pesa et 2 000 guichets automatiques dans le pays. Dans un pays comme l’Afrique du Sud, où la clientèle et les distributeurs ont des profils plus variés, « il faut envisager M-Pesa de manière très différente », affirme Mme Wagener. À ses yeux, le service « présente des possibilités et des défis sans équivalent ».

Dans certains pays, les banques forment des partenariats avec plusieurs compagnies de télécommunications. « Le réseau de transfert d’argent mobile mis en place grâce à des partenariats avec quatre sociétés de téléphonie mobile au Ghana nous a permis d’étendre nos services auprès de clients répartis dans l’ensemble du pays », a indiqué à Afrique Renouveau Owureku Osare, responsable du service de transactions bancaires d’Ecobank au Ghana. Le renforcement de ce réseau au Ghana s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus globale d’élargissement de la clientèle, a-t-il ajouté.

Tout indique que les services bancaires et financiers traditionnels s’adaptent aux nouvelles technologies et aux nouveaux marchés. Il s’agit désormais d’attirer ceux qui n’ont pas de compte bancaire. Les banques qui proposent des services de transfert d’argent par téléphone portable recommandent aux bénéficiaires auxquels il reste un peu d’argent de le placer dans des « portefeuilles mobiles » : des comptes bancaires électroniques liés à un téléphone portable.

« En permettant aux personnes sans compte bancaire de garder leur argent dans des portefeuilles mobiles liés à leurs numéros de portable, nous espérons que cet argent finira dans un vrai compte bancaire », précise M. Osare. En mai, Ecobank a proposé à sa clientèle d’Afrique de l’Ouest un compte d’épargne mobile qui peut être rattaché à un portefeuille mobile.

Le cas de M-Pesa est intéressant à plus d’un titre. Dans le cadre de ce service, une compagnie de télécommunications et une banque se sont associées l’an dernier pour offrir un compte d’épargne, connu sous le nom de M-Kesho. C’est l’un des premiers partenariats de ce type. Un usager de M-Pesa peut ainsi transférer de l’argent, par téléphone portable, d’un portefeuille mobile M-Pesa vers un compte d’épargne M-Kesho, géré par Equity Bank.

En 2010, un rapport de la Fondation Bill et Melinda Gates indiquait que trois mois après le lancement de M-Kesho, 455 000 nouveaux comptes avaient été ouverts, soit plus qu’au début de la mise en place du service M-Pesa. En plus d’un compte virtuel complet géré par téléphone portable, M-Pesa offre au titulaire du compte la possibilité de contracter un micro-emprunt après quelques mois.

À l’instar du service M-Pesa, les services bancaires par téléphones portables permettent à ceux qui n’ont pas de compte bancaire de recevoir l’argent envoyé par leurs proches vivant à l’étranger.

À l’instar du service M-Pesa, les services bancaires par téléphones portables permettent à ceux qui n’ont pas de compte bancaire de recevoir l’argent envoyé par leurs proches vivant à l’étranger.

Photo : Africa Media Online / Felix Masi

Expansion

Outre les comptes d’épargne et les micro-prêts, les banques proposent aussi à leur nouvelle clientèle des cartes de crédit prépayées et des services d’assurance. Les polices d’assurance qui prennent en charge les frais d’obsèques représentent désormais une importante activité financière dans de nombreux marchés africains. Pour le moment, ils ne sont généralement offerts qu’aux clients des villes, observe M. Verkade du MTN.

Face à la popularité croissante des transactions financières par téléphonie mobile au Ghana, Hollard Insurance et Mobile Financial Services Africa se sont associés au début de 2011 à MTN pour lancer mi-Life, un service de « micro-assurance » géré par téléphone portable. « Ces services d’assurance font pleinement usage de notre technologie, de sorte que tout le processus d’enregistrement se fait également par téléphone portable », précise M. Verkade. Avec de très faibles primes, l’idée est de tirer parti dans un premier temps de la demande non satisfaite pour ce type de service au Ghana, surtout dans les régions rurales mal desservies, pour ensuite l’étendre à d’autres marchés africains, comme le Rwanda.

Les partenariats entre les compagnies de télécommunications et banques et autres services financiers devraient se multiplier à l’avenir pour desservir un nombre croissant de pays et marchés africains.

Une autre étape logique consiste à développer les transactions dites « cash-lite », qui éliminent ou réduisent considérablement la place de l’argent liquide dans les opérations de transfert de fonds, explique M. Matthewman. « On commence déjà à voir cela quand une personne achète un forfait de communication prépayé sur un téléphone M-Pesa pour l’envoyer à un autre usager. Il n’y a alors plus besoin de payer comptant », dit-il. Ainsi, une personne vivant à l’étranger peut envoyer un forfait de communication prépayé au bénéficiaire, qui pourra à son tour l’échanger directement contre des biens ou services auprès de détaillants participants.

Les six défis du transfert de fonds

En dépit de l’essor des transferts de fonds internationaux par téléphone portable, divers obstacles persistent.

Un marché limité. Le développement rapide de M-Pesa au Kenya s’explique en partie par le fait que la société qui l’a lancé, Safaricom, a bénéficié de sa position de quasi-monopole. Ailleurs en Afrique, M-Pesa et les autres services du même type n’enregistrent pas le même succès.

D’introuvables liquidités. Dans les zones rurales et les régions reculées, les services de transfert de fonds n’ont pas toujours suffisamment de liquidités à remettre aux bénéficiaires des transferts. Pour remédier au problème, Owureku Osare d’Ecobank (Ghana) explique que sa banque cherche à former un partenariat « avec une institution de microfinance qui a déjà une expérience du terrain pour renforcer la trésorerie des agents de ces régions ». Au Kenya, le service Paynet offre une solution différente en proposant des retraits sans carte aux guichets automatiques de banque.

Méfiance et méconnaissance. De nombreux habitants des zones rurales se méfient des banques ou n’y ont pas accès. Misant sur la popularité des téléphones portables, des banques et des opérateurs téléphoniques envoient des représentants sur le terrain, même dans les régions les plus reculées, pour expliquer aux gens comment effectuer des transferts de fonds par téléphonie mobile. D’autres forment des agents locaux, qui touchent une commission pour recruter des clients.

Obstacles techniques. Bien que présente dans 30 pays africains, Ecobank n’a toujours pas réussi à trouver un opérateur disposant d’une plateforme unique qui lui permette d’offrir des services bancaires transfrontaliers par téléphone portable.

Obstacles réglementaires. Les lois et réglementations relatives aux transferts transfrontaliers de sommes modestes varient d’un pays à l’autre et leur application au cas de la téléphonie mobile prête parfois à confusion. La banque centrale du Kenya élabore actuellement un projet de réglementation pour les émetteurs de monnaie électronique et les transferts électroniques au détail et la banque centrale de Tanzanie a annoncé qu’elle préparait un nouveau projet de loi régissant ce type de transactions.

Contrôle des opérations. En Afrique du Sud, les transferts de fonds par téléphonie mobile ne se font pour le moment qu’à l’intérieur du pays, et toutes les transactions transfrontalières, même d’un montant modeste, doivent être soumises à un contrôle. Conformément à la législation nationale contre le blanchiment des capitaux, seuls les banques et les courtiers agréés sont habilités à effectuer des transferts de fonds avec l’étranger. Ce qui exclut les détaillants, qui sont au cœur de la stratégie des banques en matière de transfert d’argent par téléphone mobile. En attendant, les banques elles-mêmes hésitent à effectuer un grand nombre de transactions internationales d’un montant modeste. Le coût de la déclaration de ces opérations aux autorités est en général élevé.

http://www.un.org